卡盟不用密码了,安全吗?怎么保护账户安全?随着数字经济的深入发展,卡盟作为虚拟商品交易的重要载体,其账户安全机制正经历一场由“密码依赖”向“无密码验证”的转型。当生物识别、设备信任、动态令牌等技术逐步取代传统密码登录时,用户的第一反应往往是警惕:卡盟不用密码了,安全吗?这种质疑并非多余——密码作为过去二十年的账户安全“守门人”,其泄露、撞库、钓鱼等问题早已让用户疲惫,而无密码机制是否只是“拆东墙补西墙”?要回答这个问题,需先厘清“卡盟不用密码”的技术本质,再剖析其潜在风险,最终落脚到用户如何主动构建账户安全防线。

卡盟不用密码,并非“无验证”,而是“强验证”

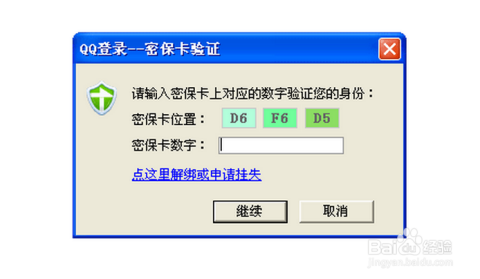

传统密码的弊端在卡盟场景中尤为突出:用户往往需要在多个平台重复使用简单密码,一旦某个平台数据泄露,卡盟账户便可能“躺枪”;同时,钓鱼网站、键盘木马等攻击手段让密码极易被窃取。无密码机制的核心逻辑,正是通过“你拥有的(设备/私钥)+ 你是的(生物特征)”替代“你记得的(字符串)”,实现从“知识验证”到“身份验证”的升级。例如,卡盟平台常见的指纹登录、面部识别,是基于生物特征的唯一性;设备信任机制则通过绑定用户常用设备,结合设备硬件ID、系统环境等多重因子生成动态信任凭证;部分前沿平台甚至引入了Web3.0的去中心化身份认证,用户通过私钥签名完成登录,平台不存储任何敏感信息。这些技术的本质,是将账户安全的重心从“密码强度”转向“验证链条的完整性与抗攻击性”。从这个角度看,卡盟不用密码并非“降低安全门槛”,而是用技术手段弥补了密码机制的先天缺陷。

但“无密码”不等于“绝对安全”,风险转移需警惕

尽管无密码机制在理论上提升了安全性,但“技术中性”的特性决定了其风险形态的变化,而非消失。对卡盟用户而言,需重点关注三大潜在风险:一是设备依赖风险。若账户绑定设备丢失、被盗或被植入恶意软件,攻击者可直接利用设备信任机制登录账户,此时“无密码”反而成了“无障碍”;二是生物信息泄露风险。虽然生物特征具有唯一性,但一旦平台数据库被攻击,指纹、面部信息等敏感数据可能被窃取,且生物信息具有不可更改性,其泄露后果比密码泄露更严重;三是中间人攻击风险。在公共Wi-Fi或网络环境不安全时,攻击者可能通过劫持会话、伪造验证请求等方式,冒充用户完成无密码登录。此外,部分卡盟平台为追求“便捷性”,简化了无密码验证流程——例如仅通过单一设备指纹即可完成大额交易,这种“过度便捷”反而可能降低攻击门槛。可见,卡盟不用密码的安全系数,高度依赖于平台的技术实力与用户的安全习惯。

保护账户安全,需构建“技术+行为”双重防线

面对无密码时代的账户安全挑战,用户需从“被动依赖平台”转向“主动管理风险”,结合平台提供的安全工具与个人行为规范,构建立体化防护体系。

第一步:严控设备与生物信息“入口权限”

设备是无密码登录的“物理钥匙”,需建立“设备白名单”机制:仅绑定个人常用设备(如手机、电脑),并定期清理陌生设备授权。以手机为例,应开启“查找设备”功能,一旦丢失立即远程锁定并解除账户绑定;若设备出售或报废,务必在卡盟平台执行“设备解绑”操作,避免后续数据残留。生物信息的录入则需遵循“最小必要”原则——仅向具备强加密能力的正规平台提供生物特征,避免在中小型卡盟平台随意录入;部分平台支持“生物信息二次验证”,例如登录时需同时输入支付密码或动态验证码,这种“双重锁”机制能有效降低单一生物信息泄露的风险。

第二步:善用平台安全工具,强化“动态验证”

无密码机制并非“一次性验证”,而是需要结合场景进行动态加固。用户应主动开启卡盟平台的“登录提醒”功能,无论是设备登录还是生物识别登录,均会收到实时通知,及时发现异常访问;对于大额交易或敏感操作(如修改支付密码、提现),需强制开启“二次验证”,例如通过短信验证码、邮箱链接或独立验证器APP(如Google Authenticator)生成动态码,即使主验证环节被攻破,攻击者也无法完成最终操作。部分平台还支持“异地登录冻结”,当检测到非常用设备或地域登录时,自动锁定账户并要求人工申诉,这种“可疑行为拦截”机制能有效防止账户被盗用。

第三步:培养“零信任”安全习惯,远离“便利陷阱”

无密码时代的账户安全,本质上是对用户“安全意识”的考验。需警惕“过度便捷”带来的风险:例如在公共电脑上勾选“记住设备”登录卡盟,或在不明链接中直接跳转至生物识别界面——这些行为可能让攻击者轻易窃取会话凭证。同时,要定期检查账户安全日志,重点关注“登录时间、设备型号、IP地址”等异常信息,一旦发现非本人操作,立即修改密码(即使平台无密码,也应修改支付密码、绑定手机等关键信息)并联系平台客服冻结账户。此外,卡盟用户应避免在单一账户中存放过多虚拟资产,适度分散资金至不同账户,即使某个账户失守,也能降低整体损失。

技术是盾,意识是矛:无密码时代的账户安全平衡术

卡盟不用密码了,安全吗?答案并非简单的“是”或“否”,而在于技术设计与用户行为的协同进化。无密码机制通过重构验证逻辑,确实解决了密码时代的诸多痛点,但其安全性始终与平台的技术投入、用户的风险管理能力深度绑定。对于用户而言,拥抱无密码的前提是“主动拥抱安全”——既要了解技术背后的风险逻辑,也要善用平台提供的安全工具,更要培养“不轻信、不贪便、勤检查”的安全习惯。当卡盟的登录框不再需要一串字符时,我们握住的不仅是便捷,更是一份需要主动守护的信任:技术替我们记住了密码,但唯有安全意识,能守住账户里的价值。