“卡盟串串香真那么赚钱吗?有人实际月入过万?”这个问题在小微创业圈里被反复追问,背后是无数人对“轻资产+高毛利”模式的复杂期待。卡盟串串香并非传统餐饮,也不是纯虚拟业务,而是一种将游戏点卡代理、社群裂变与实体餐饮消费深度绑定的复合型模式——它试图用虚拟业务的流量逻辑赋能实体餐饮,再用实体场景的体验感反哺虚拟业务闭环。但这种“双轮驱动”的盈利架构,真的能支撑起“月入过万”的预期?答案藏在模式本身的裂变效率与现实的运营壁垒之间。

先拆解“卡盟串串香”的核心逻辑:所谓“卡盟”,本质是游戏点卡、虚拟会员、充值代理的二级分销体系,通过层级代理差价和流量抽成盈利;“串串香”则是高毛利的实体餐饮,主打“平价+社交”的消费场景。两者的结合点在于“权益置换”——比如“充500元卡盟代理费送200元串串香券”“代理卡盟权益享餐饮8折”“拉新代理送双人餐”等。设计者试图让虚拟业务成为餐饮的“流量入口”,餐饮成为虚拟业务的“体验场景”,最终通过“代理复购+顾客裂变”实现双向变现。但这种设计能否落地,取决于三个关键问题:虚拟业务的流量转化效率、餐饮场景的盈利能力,以及两者协同后的成本结构是否健康。

从盈利构成看,卡盟串串香的收入至少拆解为四块:虚拟业务的代理佣金(通常为代理额的5%-15%)、餐饮的堂食外卖毛利(食材成本占比30%-40%)、会员复购的溢价收益(如储值卡额外赠送)、社群裂变的拉新奖励(每推荐一个新代理/顾客返现50-200元)。理论上,若能同时激活虚拟与实体两条线,确实可能实现“月入过万”。比如某县城案例中,店主通过本地社群推广卡盟代理,月均代理流水20万元,按10%佣金计算,虚拟业务月入2万元;同时餐饮端日均客流80人,客单价50元,月营收12万元,扣除食材、房租、人工后净利润约3万元——叠加虚拟与实体收入,月入5万元并非神话。但这类案例有个共同前提:卡盟代理的流量必须精准锚定本地餐饮客群,且餐饮场景能持续为虚拟业务导流,形成“代理充卡→到店消费→分享拉新→新代理充卡”的闭环。

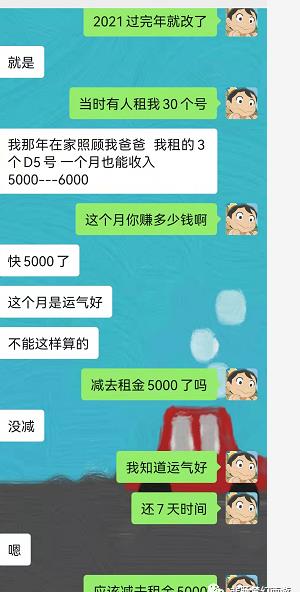

然而,现实中多数卡盟串串香店主并未达到这种理想状态。核心瓶颈在于“流量协同失效”:虚拟业务的代理群体与餐饮的消费群体高度重合吗?答案往往是否定的。卡盟代理多为年轻游戏玩家或兼职创业者,对餐饮消费频次低;而串串香的主流客群是家庭聚餐、朋友社交,对虚拟代理兴趣有限。当两者无法互相转化,模式就退化成“卡盟+串串香”的简单叠加——虚拟业务要单独获客,餐饮也要单独引流,双线成本叠加却无法共享收益,最终陷入“高投入、低转化”的困境。某店主曾坦言:“我同时运营卡盟代理群和餐饮顾客群,两个群基本不互通,发卡盟信息顾客屏蔽,推餐饮活动代理不参与,每月白白多花5000元营销费,收入却没比单纯开串串香高。”

更关键的是,卡盟业务本身存在政策风险。随着国家对虚拟货币、游戏充值监管趋严,部分卡盟平台因涉及“黑卡洗钱”“未成年人充值”等问题被整顿,代理佣金结算延迟甚至跑路的事件屡见不鲜。一旦虚拟业务端出问题,餐饮端的“充卡送券”承诺便无法兑现,直接导致顾客信任崩塌。而串串香行业早已进入红海竞争,同质化严重,若没有独特口味或场景优势,仅靠“卡盟权益”吸引的客流难以留存。某二线城市店主反馈:“开业前三个月靠‘充卡送餐’引流,顾客觉得新奇,但复购率不到20%,因为周边三家串串香味道更好,价格还便宜5元。卡盟代理那边也没做起来,最后每月亏损1万多。”

那么,“卡盟串串香真那么赚钱吗”的答案,本质上取决于运营者能否解决“流量协同”与“风险对冲”两大难题。若能精准找到“虚拟需求+实体需求”的重叠人群——比如本地游戏玩家社群同时是夜宵高频消费群体,或者电竞酒店周边的年轻客群既需要游戏点卡又喜欢聚餐——则模式确实可能产生1+1>2的效果。此时“月入过万”并非难事:虚拟业务佣金稳定覆盖固定成本,餐饮毛利贡献净利润,两者形成“安全垫”。但若无法找到这种精准客群,强行叠加只会增加运营复杂度,最终陷入“两头不到岸”的困境。

有人实际月入过万吗?有,但凤毛麟角。这类成功者往往具备三个特质:一是对虚拟业务和餐饮运营的双重精通,既能玩转卡盟的代理体系,又能把控串串香的成本与口味;二是拥有本地精准流量资源,比如本身就是游戏公会会长、餐饮社群KOL;三是具备极强的风险意识,不会把鸡蛋放在一个篮子里,比如卡盟代理只选合规平台,餐饮端坚持“口味为王”而非“权益依赖”。他们明白,卡盟串串香的“赚钱逻辑”从来不是模式本身有多神奇,而是能否在虚拟与实体的交叉点上,找到可持续的流量闭环与盈利平衡点。

卡盟串串香的“月入过万”神话,本质上是对“跨界协同”能力的考验。它提醒创业者:任何模式的成功,都不是简单的业务叠加,而是对用户需求的深度洞察与精细化运营。当虚拟业务的流量能精准灌溉餐饮的场景,当餐饮的体验能反哺虚拟业务的粘性,月入过万便不再是遥不可及的口号,而是水到渠成的结果。反之,若只看到“双业务”的表面收益,却忽视背后的协同逻辑与风险壁垒,最终可能陷入“赚吆喝不赚钱”的尴尬境地。