在移动端成为主要操作入口的当下,卡盟代码手机版的便捷性与上手门槛,直接关系到开发者和运营者的工作效率。作为连接代码逻辑与应用场景的关键工具,卡盟代码手机版是否能在方寸屏幕间实现流畅操作?新手用户能否在短时间内掌握核心功能?这些问题不仅关乎用户体验,更折射出移动开发工具的进化方向。从实际应用场景出发,卡盟代码手机版的“方便性”与“快速上手”能力,需要结合交互设计、功能适配、学习成本等多维度综合评估,而其最终价值,在于能否让专业开发不受设备限制,让非专业用户也能参与代码实践。

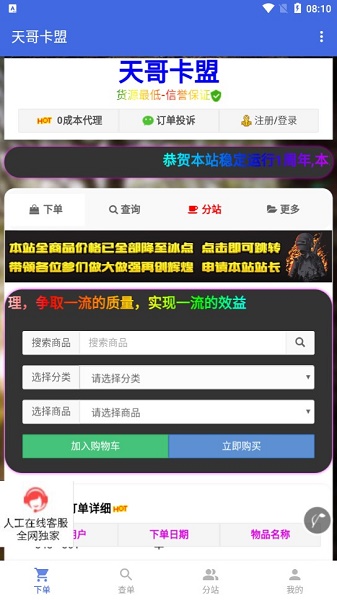

卡盟代码手机版的“方便性”首先体现在操作场景的灵活性上。传统卡盟代码编辑往往依赖桌面端,受限于固定工作环境,而手机版的出现打破了这一桎梏。无论是通勤途中的紧急调试,还是客户现场的需求修改,用户只需通过手机即可快速访问代码库,进行查看、编辑和简单调试。这种“碎片化操作”能力,让开发响应速度大幅提升。但便捷性并非简单移植功能,而是需要针对移动端特性进行深度优化。例如,手机屏幕尺寸有限,卡盟代码手机版通过模块化布局将核心功能(如代码编辑、语法检查、一键运行)集中在触控可达的便捷区域,减少滑动和切换成本;同时支持手势操作,如双指缩放代码、左滑撤销等,让复杂操作在指尖间简化。此外,云端同步功能的加持,确保手机端与桌面端代码实时同步,避免因设备切换导致的工作中断,这种“无缝衔接”的体验,正是卡盟代码手机版“方便”的核心体现。

然而,操作便捷性只是基础体验,真正的挑战在于核心功能在移动端的实现效率。卡盟代码手机版是否支持多语言语法高亮、代码补全、错误提示等开发者依赖的功能?这直接关系到其实用性。目前主流卡盟代码手机版已适配Python、Java、JavaScript等常用语言,通过智能算法实现代码片段补全,减少手动输入;实时语法检查功能能在编码过程中即时标记错误,避免“写完再改”的低效循环。对于需要运行调试的场景,部分卡盟代码手机版还集成了轻量化编译环境,支持简单脚本的本地运行,或通过云端服务器执行复杂任务,既保证了功能完整性,又避免了手机性能瓶颈。这种“功能不减、体验优化”的设计,让卡盟代码手机版从“能用”向“好用”迈进,真正成为移动端开发的生产力工具。

“能快速上手吗?”这一问题,需要从用户分层视角拆解。对于专业开发者而言,卡盟代码手机版的操作逻辑是否与桌面端习惯一致?界面布局是否符合肌肉记忆?目前多数卡盟代码手机版保留了桌面端的核心功能模块,只是调整了交互方式,例如将菜单栏改为底部导航栏,将工具栏集成为悬浮按钮,让开发者无需重新学习即可快速上手。同时,针对手机端操作特点,优化了代码输入体验——支持外接键盘蓝牙连接,实现“类桌面”输入手感;内置代码片段库,可一键插入常用模板,减少重复编码。这些设计让专业开发者在移动端也能保持高效,几乎不存在“上手障碍”。

对于非专业用户或编程初学者,卡盟代码手机版的“快速上手”则更依赖降低学习成本的机制。传统的代码编写需要理解语法逻辑、调试报错,门槛较高,而卡盟代码手机版通过“可视化编程”和“模板化引导”解决了这一痛点。例如,提供图形化代码块拼接功能,用户通过拖拽即可完成简单逻辑构建,无需记忆语法;内置“分步教程”和“示例项目”,从“Hello World”到简单应用开发,每一步都有详细指引,让新手在实践中学。此外,部分版本还支持“自然语言转代码”,用户输入“创建一个按钮,点击后显示欢迎语”,系统自动生成对应代码,这种“零代码基础也能参与”的设计,极大拓展了卡盟代码手机版的用户群体,真正实现了“快速上手”的普惠价值。

当然,卡盟代码手机版的“快速上手”并非没有挑战。手机屏幕的局限性使得复杂代码的可读性下降,长代码块的编辑和调试仍不如桌面端便捷;部分高级功能(如断点调试、多文件管理)在移动端的操作路径相对繁琐,可能需要用户花时间适应。但随着AI技术的融入,这些问题正在逐步缓解——智能代码折叠功能自动隐藏冗余代码,突出核心逻辑;语音输入+AI纠错系统减少手动输入错误;云端协作平台支持多人实时编辑,手机端作为“辅助终端”参与团队开发。这些技术创新不仅弥补了移动端的先天不足,更让卡盟代码手机版的“上手速度”与“操作效率”持续提升。

从行业趋势看,卡盟代码手机版的“方便”与“快速上手”能力,本质是技术民主化的体现。随着数字经济的深入发展,代码已成为“新时代的通用语言”,而卡盟代码手机版通过降低设备门槛和学习成本,让更多人能够参与其中——无论是学生用手机学习编程,还是运营人员通过简单代码优化工作流,亦或是创业者快速验证产品原型。这种“轻量化”与“高效率”的平衡,不仅提升了个体生产力,更推动了创新资源的普惠化。未来,随着5G、边缘计算等技术的发展,卡盟代码手机版或将在实时编译、跨平台协作等方面实现突破,但无论技术如何演进,“让用户用得方便、学得轻松”的核心价值,始终是其立足的根本。

卡盟代码手机版的便捷性与易用性,最终要回归到用户实际体验中检验。它不是对桌面功能的简单复刻,而是针对移动场景的深度重构;不是取代专业开发工具,而是填补“随时随地编程”的空白。当开发者能在地铁上修复一个bug,当运营者能在会议中调整一段脚本,当初学者能在课堂上完成第一个代码作品——卡盟代码手机版的价值便已超越工具本身,成为连接人与数字世界的桥梁。这种“让技术触手可及”的设计哲学,或许正是移动开发工具演化的终极方向。