卡盟充值真的不用手续费吗,哪些平台能做到?这是许多用户在寻找充值渠道时最直接的疑问。随着数字经济的普及,各类游戏点卡、话费充值平台层出不穷,“零手续费”成为吸引用户的重要卖点,但背后是否真的存在“免费午餐”?要解答这个问题,需从行业成本结构、平台盈利逻辑和用户实际体验三个维度切入,拆解“无手续费”宣传的真实性与可持续性。

手续费的本质:支付链条中的刚性成本

卡盟充值的手续费并非凭空产生,而是支付链条中多方成本的叠加。从用户发起充值到最终到账,至少涉及支付通道、平台运营、资金结算三个环节的成本。支付通道方面,银行、第三方支付机构(如支付宝、微信支付)会按交易金额收取0.3%-1%不等的通道费,这是刚性成本,平台无法规避;平台运营方面,需要承担服务器维护、客服响应、风控系统等固定开支;资金结算方面,若涉及跨行转账或实时到账,还会产生流动性成本。理论上,只要通过正规支付渠道完成交易,手续费就无法完全消失,这是行业的基本规律。

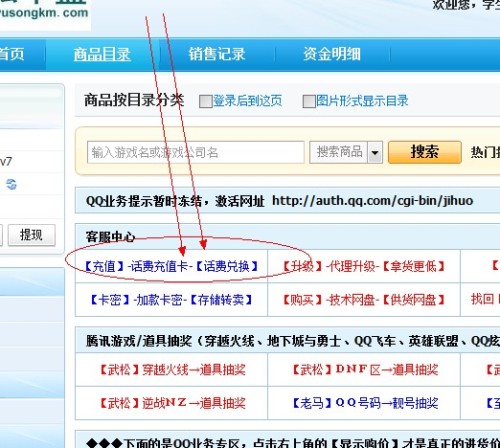

那么,为何仍有平台宣称“无手续费”?关键在于成本转嫁与短期策略。部分平台通过“明免暗收”的方式吸引用户,例如用“无手续费”宣传吸引流量,却在汇率中隐藏溢价——表面1元充1元话费,实际用户需支付1.02元,差额变相覆盖手续费;还有平台以“首充免手续费”“限时活动”为噱头,通过短期补贴换取用户留存,但活动结束后恢复收费;更甚者,部分非正规平台通过跳转不明支付链接、使用私人账户收款等方式规避通道成本,看似“零手续费”,实则暗藏盗刷、跑路风险。这些操作本质上是对用户信息的误导,与真正的“无手续费”有着本质区别。

真正实现“无手续费”的平台:逻辑与边界

尽管存在套路,但确实有少数平台能在特定场景下实现“无手续费”,其核心逻辑在于“成本共担”与“规模效应”。这类平台通常具备两大特征:一是官方直营或深度合作,二是具备高流量与用户基础。

以官方直充平台为例,三大运营商(移动、联通、电信)的自营APP或授权合作平台(如“充话费充”等官方入口)常推出“无手续费”服务。这类平台的优势在于直接对接运营商系统,无需中间支付通道,且运营商通过直充渠道能降低线下渠道成本,愿意让渡部分利润作为用户补贴。例如,用户在运营商APP内使用特定支付方式(如绑定的银行卡)充值,可能免除手续费,本质是运营商通过节省线下网点运营成本,反哺线上用户。

另一种是第三方聚合支付平台,如“支付宝充中心”“微信充值+”等入口。这类平台依托自身庞大的用户基数和支付生态,通过“补贴换市场”策略实现阶段性“无手续费”。例如,支付宝与运营商合作推出“充值满100减3”活动,表面看是优惠,实际是支付宝通过广告收入、金融产品导流等方式覆盖成本,对用户而言等同于“零手续费”。但需注意,这类活动通常有时间限制或用户门槛(如新用户、特定支付方式),且随着竞争格局稳定,补贴力度可能逐渐降低。

此外,部分新兴数字货币支付平台(如支持USDT充值的卡盟)也宣称“无手续费”,这得益于区块链技术的去中心化特性,规避了传统银行通道费用。但这类平台面临合规风险,且汇率波动较大,用户需承担资产贬值风险,并非普通用户的优选。

用户如何辨别:从“宣传话术”到“实际成本”

面对“无手续费”宣传,用户需保持理性,重点辨别三个核心要素:成本透明度、平台资质与可持续性。

首先,查看费用明细是否透明。正规平台会在充值页面明确标注“是否含手续费”“到账金额与支付金额差异”,若页面仅强调“零手续费”但对汇率、到账时间含糊其辞,需警惕隐藏费用。例如,某卡盟平台显示“100元话费仅需100元”,但实际到账98元,剩余2元被标注为“服务费”,这就是典型的“明免暗收”。

其次,验证平台资质与用户口碑。官方直充平台通常有运营商授权标识,可通过官网客服电话核实;第三方平台则需查看支付牌照(如央行颁发的《支付业务许可证》),避免使用无资质平台。同时,参考老用户评价,重点关注“到账延迟”“客服推诿”“突然扣费”等负面反馈,这些往往能反映平台的真实运营状况。

最后,评估“无手续费”的可持续性。若平台长期推出远低于市场汇率的充值活动(如1元充1.1元话费),且无明确盈利模式,很可能存在资金池风险,随时可能跑路。真正的“无手续费”往往伴随场景限制(如特定节日、新用户专享)或成本共担(如使用指定支付方式),而非永久性福利。

结语:理性看待“零手续费”,穿透价值本质

卡盟充值“真的不用手续费吗,哪些平台能做到?”这一问题的答案,并非简单的“是”或“否”,而是对行业逻辑与用户认知的双重考验。在“无手续费”的营销浪潮中,用户需要的不仅是表面的优惠,更是对平台运营逻辑的穿透性认知——真正的“无手续费”要么是官方直营的成本共担,要么是生态巨头的短期补贴,要么是合规框架下的场景优化,而绝非脱离成本的“免费午餐”。

对用户而言,选择充值平台时,应将“手续费”作为参考维度之一,而非唯一标准。综合评估平台资质、到账效率、服务质量与长期稳定性,才能在享受优惠的同时,避免陷入“套路陷阱”。毕竟,数字消费的本质是价值交换,唯有建立在透明与信任基础上的服务,才能真正经得起市场的检验。