在游戏行业防沉迷系统日益严格的当下,“卡盟刷防沉迷”作为一种灰色产业链操作,逐渐浮出水面。不少用户通过卡盟平台购买所谓的“解防沉迷”服务,试图绕过实名认证和人脸核验,实现无限制游戏。这种操作真的能奏效吗?其背后又隐藏着哪些风险?深入分析“卡盟刷防沉迷”的实际效果与靠谱性,对维护游戏生态和用户权益至关重要。

卡盟刷防沉迷的操作逻辑与技术漏洞

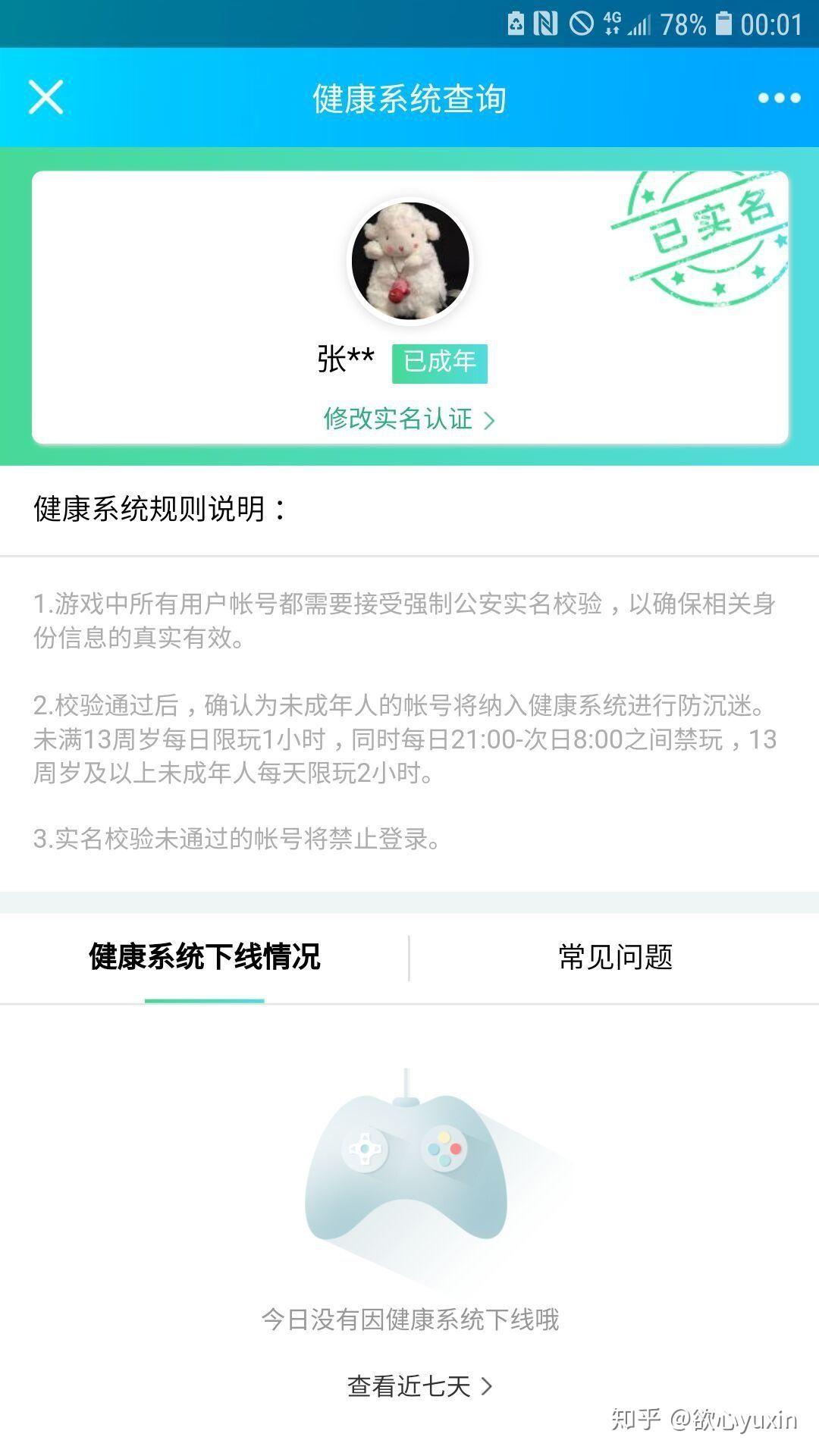

所谓“卡盟”,本质上是游戏卡密、账号资源的交易平台,而“刷防沉迷”则是其衍生出的违规服务。具体操作中,部分卡盟利用平台或游戏的身份认证漏洞,通过批量购买或租用他人身份信息、使用虚拟设备伪造登录环境、甚至破解系统接口等方式,为未成年用户生成“已成年”的虚假认证。例如,有技术分析显示,某些卡盟通过API接口调用漏洞,绕过人脸识别的活体检测环节,仅用静态照片或AI换脸视频即可通过核验;更有甚者,直接利用“身份信息黑产”批量购买成年人身份证号,绑定游戏账号实现“一键解防”。

然而,这种“有效性”建立在技术对抗的短暂优势之上。随着防沉迷系统迭代升级,当前主流游戏平台已实现“实名认证+人脸识别+行为分析”的三重防护。例如,腾讯、网易等企业接入公安系统数据接口,可实时核验身份信息真伪;同时,通过AI算法分析用户登录设备、游戏行为、消费习惯等数据,对异常账号(如短时间内频繁切换登录设备、深夜高频游戏等)进行标记和二次核验。这意味着,卡盟的“技术破解”往往只能应对单一环节的检测,一旦系统升级或算法优化,其“有效性”便会大打折扣。

卡盟刷防沉迷的靠谱性:安全、合法与稳定的全面崩塌

从靠谱性维度拆解,“卡盟刷防沉迷”在安全性、合法性和稳定性三个层面均存在致命缺陷。

安全性层面,用户向卡盟提供个人信息(身份证号、手机号、人脸信息等)的过程,本质上是将个人数据置于“裸奔”状态。卡盟平台多为无资质运营,其数据存储和传输缺乏安全保障,用户信息极易被泄露或用于其他非法活动,如电信诈骗、网络贷款等。2023年,某网警部门通报的案例中,一名未成年玩家因购买卡盟“解防沉迷”服务,导致全家身份信息被用于注册公司,陷入洗钱风险漩涡。

合法性层面,绕过防沉迷系统直接违反《未成年人保护法》和《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等法规。根据规定,游戏企业必须严格执行实名认证和防沉迷措施,任何组织或个人不得提供“破解防沉迷”服务。卡盟此类操作已涉嫌违法,不仅平台面临取缔,用户也可能因协助违规承担相应责任。

稳定性层面,卡盟服务具有极强的“短命”特征。一方面,监管部门持续对黑灰产平台进行专项整治,一旦卡盟被查处,用户购买的“服务”将立即失效;另一方面,游戏厂商会定期封禁异常账号,2022年某头部游戏平台就封禁了超50万个通过非法手段解防沉迷的账号,用户投入的时间和金钱瞬间归零。这种“随时可能失效”的特性,使其根本不具备长期使用的靠谱性。

社会危害:从个体风险到行业生态的连锁反应

“卡盟刷防沉迷”的危害远不止于用户个体,更对青少年成长和游戏行业生态造成深层冲击。对未成年人而言,防沉迷系统的核心价值在于强制其合理规划游戏时间,而“刷防沉迷”则彻底打破了这一保护机制。青少年本就缺乏自控能力,一旦失去时间限制,极易沉迷游戏,导致视力下降、学业荒废、心理扭曲等问题。更值得警惕的是,部分卡盟为吸引未成年用户,甚至包装“防沉迷破解是聪明人的选择”等错误价值观,诱导其漠视规则。

对游戏行业而言,黑灰产的存在破坏了公平竞争环境。合规企业投入大量成本研发防沉迷技术,而违规操作却让部分用户“绕过规则”,这不仅削弱了防沉迷系统的权威性,也劣币驱逐良币,迫使企业陷入“技术对抗”的内耗,分散了创新精力。长远来看,这种生态失衡将阻碍游戏行业健康发展,最终损害所有从业者和用户的利益。

监管与自律:破解防沉迷乱象的根本路径

面对“卡盟刷防沉迷”的灰色操作,单纯的技术对抗难以根治,需从监管、平台、用户三方协同发力。监管部门需持续强化对黑灰产平台的打击力度,切断身份信息买卖、技术破解工具供应等产业链环节;同时,推动游戏厂商与公安、教育等部门建立数据共享机制,提升身份核验的精准度。游戏企业则应加大技术投入,探索更智能的防沉迷方案,例如基于生物特征的多因子认证、结合心理行为分析的沉迷预警系统等,从源头提升破解难度。

对用户而言,尤其是家长群体,需树立正确的教育观念,通过亲子沟通引导孩子合理使用电子产品,而非寄希望于“走捷径”。同时,应主动学习防沉迷知识,识别违规服务的风险,避免因贪图一时便利而陷入法律和安全陷阱。

“卡盟刷防沉迷”的“有效性”只是技术对抗中的短暂幻象,其背后隐藏的安全风险、法律后果和社会危害,使其成为一条不可取的歧路。防沉迷系统的本质是保护未成年人健康成长,这一目标需要全社会的共同守护——唯有监管利剑高悬、平台责任压实、用户自觉遵守,才能真正构建起清朗的游戏空间,让青少年在规则中健康成长。