卡盟流量卡换手机用,安全靠谱吗?是否会受限?这是不少用户在更换手机后,面对“高性价比”的卡盟流量卡时最关心的核心问题。随着移动互联网深度渗透,手机作为个人终端的依赖度持续攀升,流量需求激增下,卡盟这类第三方流量卡平台凭借“低价大流量”标签吸引大量用户,但其背后的安全性与使用限制,却鲜少被系统剖析。本文将从卡盟流量卡的运作逻辑、安全风险、限制机制三个维度展开,为用户提供兼具专业性与实用性的参考。

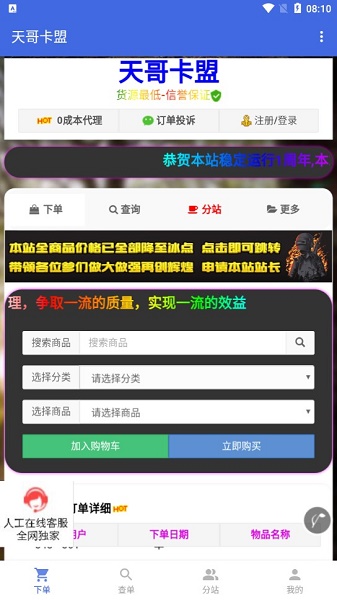

卡盟流量卡:非传统运营商的“灰色地带”产品

要判断其安全性与限制性,首先需明确卡盟流量卡的本质。卡盟并非基础电信运营商(如移动、联通、电信),而是虚拟运营商(MVNO)的第三方聚合平台,通过租用三大运营商的网络资源,推出定制化流量卡。这类卡通常以“月租低、流量多”为卖点,例如19元100GB通用流量、29元200GB定向流量等,远低于官方套餐价格,但低价背后暗藏玄机。其流量来源多为运营商的“存量池”或“批发资源”,部分甚至涉及非正规渠道采购的“测试卡”“集团卡”,这类卡本身不具备公开销售资质,通过卡盟平台流入个人市场,已游走在政策边缘。换手机使用时,用户需将卡插入新设备的SIM卡槽,看似与传统无异,但底层逻辑的差异决定了其安全性与稳定性必然与官方卡存在差距。

安全性:从个人信息到资金保障的三重风险

卡盟流量卡的安全风险,首当其冲的是个人信息泄露。正规开卡需通过“实名认证+人脸识别”双重核验,而卡盟平台为降低门槛,常简化流程,仅需手机号、身份证号即可激活,部分甚至支持“批量开卡”。这种“弱实名”模式下,用户信息可能被平台非法收集、转卖,用于电信诈骗、精准营销等灰色产业。曾有案例显示,用户在卡盟平台购买流量卡后,频繁接到骚扰电话,甚至遭遇银行卡盗刷,根源正是个人信息在开卡环节就已失控。

其次是套餐虚假与售后无门。卡盟宣传的“无限流量”“永不限速”多为噱头,实际使用中往往隐藏着“达量限速”“定向流量范围缩水”等条款。例如某款宣称“200GB通用流量”的卡,实际前50GB为高速,后续限速至1Mbps,且“通用流量”仅支持部分APP,视频、下载等高耗流量行为被默认为“违规使用”。更棘手的是,卡盟平台多为短期运营,一旦跑路或被查处,用户充值金额、剩余流量将直接清零,投诉无门——这类平台通常注册地偏远,无实体客服,仅通过社交软件沟通,缺乏监管约束。

最后是设备兼容性与网络稳定性风险。换手机使用时,若设备制式(如4G/5G频段)与卡盟流量卡不匹配,可能导致信号差、无法上网等问题。卡盟卡多采用低端网络资源,在信号覆盖弱的区域(如地下室、郊区)掉网率远高于官方卡,且不支持VoLTE高清通话,语音通话时易断续。对于依赖手机办公、支付的用户而言,这种不稳定性可能直接造成经济损失。

限制性:政策合规与使用场景的双重枷锁

卡盟流量卡的“受限”并非单一维度,而是政策合规与使用场景共同作用的结果。从政策层面看,工信部对虚拟运营商有严格监管要求,其推出的套餐需报备审批,而卡盟平台销售的“超低价大流量卡”多数未通过正规审批,属于“黑卡”。根据《电信条例》,未经许可擅自经营电信业务属违法行为,用户使用此类卡虽不直接承担法律责任,但一旦被监测到,号码可能被强制停机,甚至影响个人征信记录——2023年某省通信管理局就通报过案例,超10万张非正规流量卡被集中销毁,用户号码被纳入“灰名单”,后续办理正规业务受限。

使用场景的限制则更为隐蔽。卡盟流量卡多针对“低频、轻量”用户设计,对“高频、重度”使用存在隐性限制。例如,部分卡盟卡明确禁止“开热点”“多设备共享”,通过监测设备MAC地址识别共享行为,一旦触发限速;另一些卡虽支持5G,但实际速率被锁定在100Mbps左右,远低于官方5G套餐的300Mbps以上。此外,定向流量的“白名单”范围也常被缩水,宣称的“全网通用定向流量”可能仅限腾讯系、阿里系APP,若用户使用其他应用(如抖音、拼多多),则需额外购买叠加包,成本远超预期。

换手机使用时,这种限制还会因设备绑定而加剧。部分卡盟卡与IMEI(手机设备码)绑定,更换设备后需向平台报备,否则无法激活;若原设备丢失,未解绑的卡盟卡可能被他人捡到盗用,导致用户流量被盗刷或陷入纠纷。这种“设备绑定”机制,表面上是为“防刷”,实则是平台规避责任、限制用户选择权的手段。

理性选择:在“低价诱惑”与“安全稳定”间找平衡

面对卡盟流量卡的“安全”与“受限”问题,用户需明确自身需求:若追求极致性价比,且能接受“低稳定性、高风险性”,可短期使用,但务必选择有ICP备案、用户口碑较好的平台,避免一次性充值大额金额;若依赖手机进行工作、支付或对网络稳定性要求高,建议优先选择正规运营商的基础套餐,哪怕价格稍高,也能保障信息安全与使用体验。

换手机时,若已使用卡盟流量卡,需提前检查设备兼容性,确认新手机是否支持该卡的频段;同时记录好客服联系方式,保留充值记录,以便出现问题时维权。更重要的是,需树立“流量卡无绝对低价”的认知——低于市场均价50%以上的套餐,往往隐藏着你看不到的成本与风险。

归根结底,卡盟流量卡换手机用的安全性与限制性问题,本质是“灰色产业链”与“用户需求”之间的博弈。在5G时代,流量作为数字生活的“刚需”,其安全性与稳定性理应被置于首位。与其在“低价陷阱”中冒险,不如选择正规渠道,用“安心”换取真正的“畅快”。毕竟,手机承载的不仅是流量,更是个人生活的数字延伸——这份延伸,经不起任何“不靠谱”的试探。