卡盟点券真实可靠吗?这个问题几乎是每一位游戏玩家在考虑通过第三方平台充值时都会纠结的核心。随着游戏产业的蓬勃发展,点券作为虚拟世界的“硬通货”,不仅是玩家购买皮肤、道具、升级装备的必备资源,更承载着对游戏体验的追求。然而,官方渠道的高价让不少玩家将目光转向了价格低廉的卡盟点券,但“便宜没好货”的俗语又让人心生疑虑——这些远低于官方售价的点券,究竟从何而来?能否安全到账?会不会导致账号被封?玩家们的真实体验,或许能为我们揭开卡盟点券的神秘面纱。

卡盟点券的本质:灰色产业链下的“性价比”选择

要探讨卡盟点券的真实性,首先需要理解其运作模式。卡盟,即“卡盟平台”,本质上是一个虚拟商品批发与零售的中间商,通过批量采购游戏点券、话费、Q币等虚拟商品,再以低于官方的价格转卖给玩家。其低价优势主要来源于两个渠道:一是部分卡盟与游戏内部人员合作,通过“内部折扣”获取点券;二是利用游戏系统的漏洞,批量生成或“洗白”黑卡点券——前者可能涉及违规操作,后者则直接触碰法律红线。

这种运作模式决定了卡盟点券的“双刃剑”属性:一方面,它确实为预算有限的玩家提供了“薅羊毛”的机会,比如某款游戏官方1000点券售价98元,卡盟平台可能只需60-70元就能到手,价差足以让学生党或轻度玩家心动;另一方面,非官方的渠道天然伴随着不可控风险,点券来源是否合法、到账是否稳定、账号是否安全,都成为悬在玩家头上的“达摩克利斯之剑”。

玩家真实体验:有人“捡漏”成功,有人“踩坑”封号

在各大游戏论坛和社交平台上,关于卡盟点券的玩家评价呈现两极分化,这种分化恰恰揭示了其真实性的复杂维度。

正面案例:低价与稳定的“幸运儿”

一部分玩家通过卡盟平台成功实现了“低成本充值”。例如,玩家“小A”在知乎分享道:“我玩《和平精英》两年,一直用固定的卡盟平台充点券,每次1000点券比官方便宜30元左右,从未出过问题,客服响应也快,到账基本5分钟内。”这类玩家的共同特点是:选择长期经营、口碑较好的卡盟平台,充值金额较小(多为100-500元),且平台要求通过“自提”方式到账(即玩家提供游戏ID,卡盟手动充值而非系统自动到账)。从技术角度看,这类卡盟可能确实通过正规渠道批量采购了点券,或是与游戏渠道商达成了非公开的合作,因此在短期内能为玩家提供稳定的低价服务。

反面案例:点券“蒸发”与账号“阵亡”

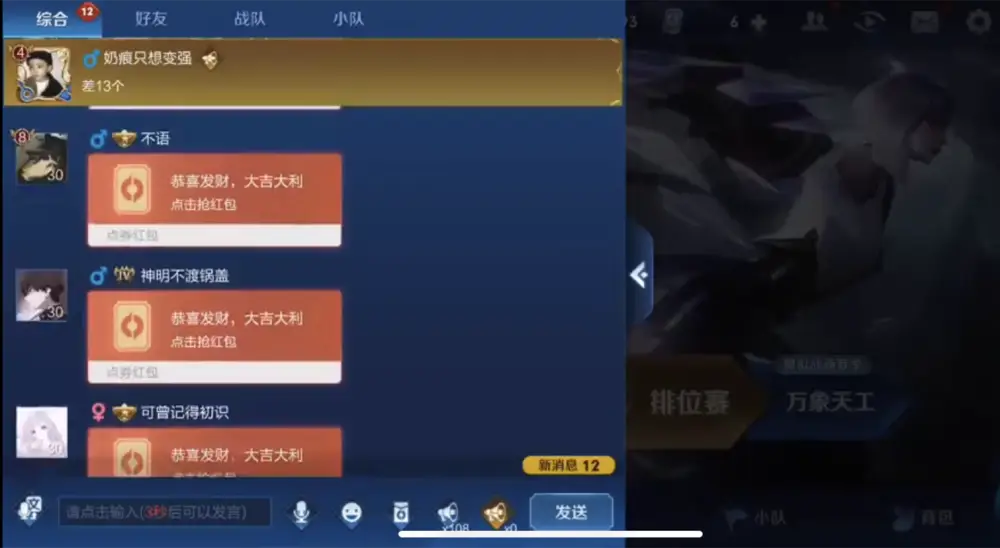

然而,更多玩家的体验则充满了“血泪教训”。玩家“老王”在某游戏贴吧吐槽:“贪便宜在一家新卡盟充了2000点券,付完款就被客服拉黑,点券没到账,钱也打了水漂。”更严重的是,部分玩家遭遇了“封号危机”。《王者荣耀》玩家“小李”回忆:“用了某卡盟的折扣点券充了皮肤,三天后账号被系统判定为‘异常充值’,不仅皮肤回退,还被封号7天。”这类案例背后,是卡盟点券常见的“黑卡”风险——即通过非法手段获取的点券(如盗号、洗点、利用游戏BUG生成),一旦被游戏官方的风控系统检测到,不仅点券会被强制回收,玩家账号还可能面临封禁处罚。

卡盟点券的可靠性:取决于“风险阈值”与“选择智慧”

综合玩家体验来看,“卡盟点券真实可靠吗”并没有绝对的答案,其可靠性本质上是玩家对“风险”与“收益”的权衡。从专业角度看,卡盟点券的可靠性取决于三个核心因素:

一是点券来源的合法性。 正规渠道采购的点券(如从游戏官方代理商批量拿货)稳定性较高,但价格优势有限;而通过非法手段获取的“黑卡”则风险极高,玩家无法预知何时会被系统追回。

二是平台运营的规范性。 长期经营、有客服响应、支持小额测试的平台相对可靠,而那些“三无”平台(无备案信息、无固定客服、无用户评价)则极可能是“跑路”前兆。

三是玩家的使用策略。 小额充值、避免使用点券购买高价值道具(如限定皮肤、稀有坐骑)、不频繁在同一平台充值,能在一定程度上降低风险。

行业趋势与玩家建议:在“灰色地带”中理性抉择

随着游戏厂商对虚拟交易监管的日益严格,卡盟点券的生存空间正被不断压缩。目前,头部游戏厂商已建立了完善的风控系统,能够识别异常充值行为,并对违规账号进行处罚。同时,国家也出台相关法规,明确禁止非法虚拟交易,打击“黑卡”洗白等违法行为。这意味着,依赖非法渠道的卡盟平台将面临更高的法律风险,而玩家使用这类点券也可能承担连带责任。

对于普通玩家而言,如果追求性价比,建议优先选择官方渠道的“折扣活动”或“联名信用卡优惠”,这些虽然不如卡盟点券便宜,但安全性有保障;如果确实需要使用卡盟平台,务必做到“三查”:查平台备案信息(通过工信部网站)、查用户评价(避免只看好评)、查客服响应(测试其服务态度)。同时,充值后保留交易记录,一旦遭遇点券未到账或账号异常,及时向游戏官方和平台维权。

归根结底,卡盟点券的真实性是一面镜子,照出了玩家对“低价”的渴望与对“风险”的忽视。在虚拟交易的世界里,没有绝对的“捡漏”,只有理性的权衡——毕竟,游戏账号的长期安全,远比一时的价格优惠更重要。