卡盟玩具专营店直播的兴起,正在重构玩具零售的底层逻辑——当收藏级模型手办、限量版拼装玩具通过实时互动触达消费者,“你抢到心仪玩具了吗?”已不仅是直播间里的互动话术,更成为衡量这一新兴模式价值的核心标尺。在直播电商渗透率突破40%的当下,卡盟玩具这一垂直领域凭借精准定位与沉浸式体验,正从“小众爱好”走向“大众消费”,而抢购背后的行业变革与用户心理,值得深入拆解。

细分深耕:卡盟玩具直播的“破圈”逻辑

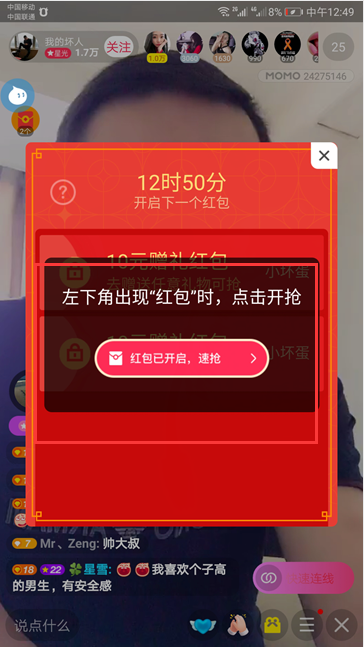

卡盟玩具专营店直播的核心竞争力,在于对“垂直领域”的极致深耕。不同于传统玩具店的泛化商品矩阵,卡盟玩具聚焦模型手办、拼装积木、动漫衍生品等高价值、高收藏属性品类,其消费者多为Z世代与资深收藏家,对“专业性”“稀缺性”“互动性”有着天然需求。直播场景恰好能同时满足这三点:主播通过实时展示玩具的涂装细节、关节结构、配件质感,解决了线上购物的“体验断层”;限量款、联名款的“秒杀”机制,则精准击中了收藏者的“稀缺心理”;而弹幕互动、连麦抽奖等形式,更将单向销售转化为社群狂欢,让“抢到心仪玩具”从单纯消费升级为社交货币。

数据显示,2023年玩具类直播电商GMV同比增长68%,其中卡盟玩具细分赛道增速达92%,远超行业平均水平。这背后是“内容即货架”的逻辑胜利——当主播能准确讲解“高达模型的拼装难度”“盲盒系列的隐藏款概率”,消费者愿意为“专业信任”支付溢价。卡盟玩具专营店直播的本质,正是通过“人货场”的重构,让小众爱好找到规模化变现的可能。

抢购狂潮:用户心理与行业价值的双重投射

“你抢到心仪玩具了吗?”这句看似简单的提问,实则藏着消费行为的深层密码。在卡盟玩具直播间,抢购往往被赋予三重意义:情感补偿、社交认同与投资预期。对年轻消费者而言,童年缺失的玩具模型通过直播补全,是“情感刚需”;而抢到限量款后晒单社交圈,则是对“同好群体”的身份确认;部分稀有手办甚至具备“收藏升值”属性,让抢购兼具消费与投资属性。这种“三重驱动”机制,使得卡盟玩具直播的转化率普遍高于普通品类,复购率可达35%以上。

从行业视角看,抢购狂潮背后是“供给端创新”与“需求端升级”的共振。供给端,卡盟玩具专营店通过直播快速测试市场偏好——某款机甲模型直播间销量破万后,品牌方会立即启动加产,形成“直播反馈-柔性供应链”的闭环;需求端,消费者从“买玩具”转向“玩玩具”,直播间的组装教程、改造分享等内容,培养了用户对“玩具文化”的认知,倒逼商家从“销售商品”向“输出体验”转型。这种双向奔赴,让卡盟玩具直播成为观察新消费趋势的绝佳样本。

隐忧与破局:当“抢购”遇上行业阵痛

尽管卡盟玩具直播热度飙升,但“抢不到心仪玩具”的抱怨同样高频,背后折射出行业三大痛点:库存压力、假货风险与流量焦虑。限量款秒杀“秒空”的背后,往往是商家“饥饿营销”与供应链不足的矛盾——部分中小主播为营造抢购氛围,故意压低库存,导致消费者体验下滑;而高价值玩具的利润空间,也吸引了不少“三无商家”涌入,通过仿冒品、瑕疵品以次充好,损害行业信任。

此外,流量成本攀升正挤压商家利润。2023年玩具直播的获客成本同比上涨45%,中小专营店不得不投入更多预算买流量,形成“不直播就出局,直播就亏钱”的恶性循环。如何平衡“抢购热度”与“用户体验”,成为行业破局的关键。头部商家已开始探索“预售+直播”模式:通过社群提前收集用户需求,按需生产再直播开箱,既减少库存压力,又让消费者“抢到即想要”;同时引入区块链溯源技术,为每款玩具生成“数字身份证”,从源头杜绝假货。

未来已来:技术赋能下的直播新形态

卡盟玩具专营店直播的下一站,将是“技术+内容”的深度融合。AR试穿、3D展示等技术已开始应用于直播间——消费者通过手机摄像头,即可将1:1比例的高达模型“放置”在桌面,直观感受尺寸与质感;AI主播则能实现24小时不间断直播,自动解答“这款模型是否需要涂装”“适合几岁孩子”等高频问题,降低人力成本。

更值得关注的是“虚拟直播”的探索。某头部卡盟玩具店已推出“数字玩具展厅”,用户以虚拟化身进入直播间,与主播实时互动,甚至“试玩”未上市的新品。这种模式不仅打破了物理空间限制,更通过“数字藏品”的发售,让玩家收藏虚拟玩具,开辟了新的增长曲线。当技术成为连接“现实玩具”与“虚拟体验”的桥梁,“抢到心仪玩具”的定义或许将被改写——它不再局限于实物,更可以是独一无二的数字记忆。

当卡盟玩具专营店直播的镜头聚焦于玩家拆盒时的惊喜表情,我们看到的不仅是一笔笔成交,更是玩具文化在数字时代的鲜活传承——抢到心仪玩具的瞬间,或许正是收藏者与童年梦想重逢的时刻。对行业而言,唯有坚守“以用户为中心”的初心,用技术优化体验、用内容构建信任,才能让“抢到”从偶然的幸运,变成必然的满足。毕竟,最好的玩具直播,永远让每一位观众都能笑着说出:“我抢到了,我开心。”