在数字身份验证几乎渗透所有生活场景的当下,短信验证码作为“第一道安全锁”,其背后服务提供方的可靠性与隐私保护能力,正成为用户与企业不可忽视的核心议题。其中,卡盟短信辅助作为行业生态中的重要一环,因其低门槛、高灵活性的特点被广泛使用,但“卡盟短信辅助真的安全可靠吗?保护隐私哪家强?”的疑问始终萦绕——这不仅是对单一服务的拷问,更是对整个短信验证行业安全底线的审视。

卡盟短信辅助:低门槛背后的双刃剑效应

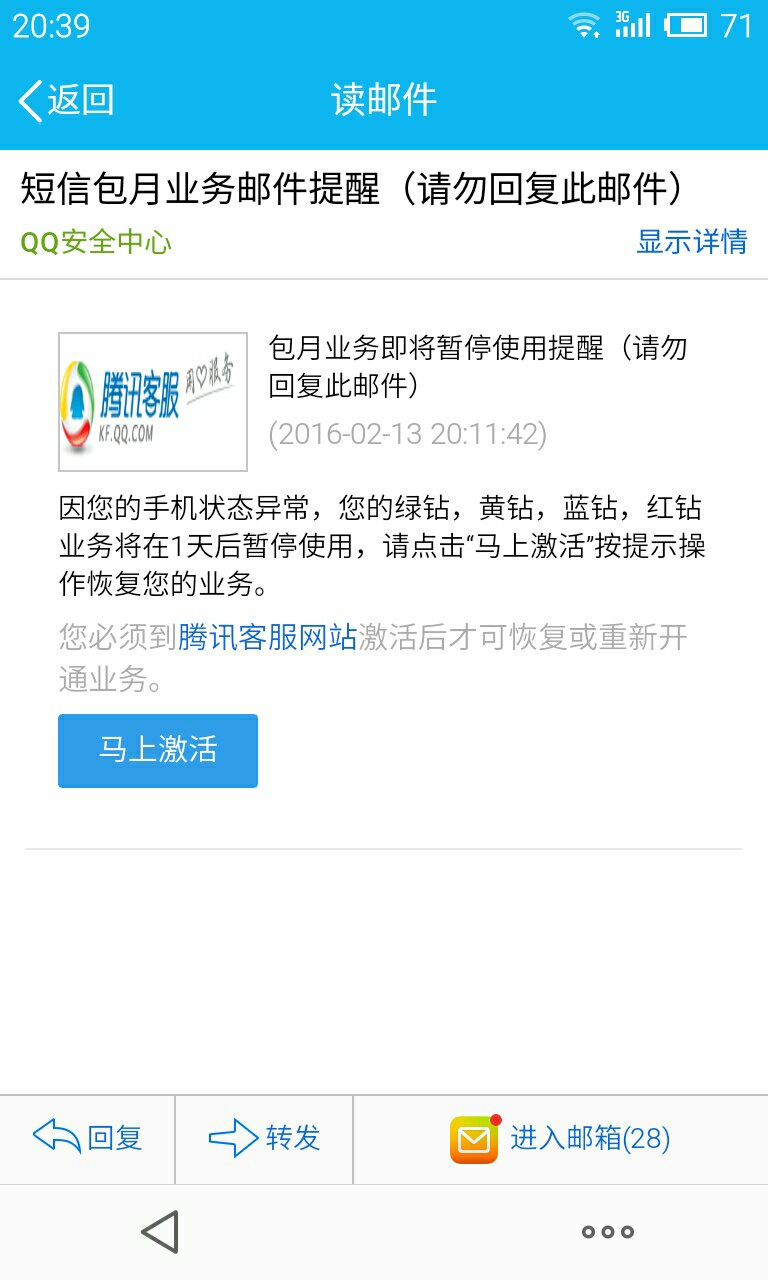

卡盟短信辅助,本质上是为企业或个人提供短信验证码发送服务的中间平台,其核心价值在于整合运营商资源,实现批量、高效的短信触达。从电商注册、金融登录到社交验证,这类服务凭借“即开即用、成本可控”的优势,成为许多中小企业的“应急选择”。然而,低门槛往往伴随着监管滞后:部分卡盟平台未取得增值电信业务经营许可证,甚至通过“伪基站”“虚拟运营商”灰色渠道发送短信,为安全埋下隐患。数据显示,2023年某省通信管理局通报的违规短信案例中,超30%涉及无资质卡盟平台,其短信内容不仅可能携带钓鱼链接,更可能成为数据泄露的“跳板”。

安全可靠:技术、合规与管理的三重考验

判断卡盟短信辅助是否安全可靠,需从技术防护、合规资质与管理机制三个维度综合考量。技术上,真正的安全平台需具备“端到端加密”能力,即从用户提交验证请求到短信送达终端的全链路加密,防止数据在传输中被劫持或篡改。然而,部分中小卡盟平台为降低成本,采用明文传输或简单加密,导致用户手机号、验证码等敏感信息裸奔。合规资质则是硬门槛:根据《电信条例》,从事短信发送业务需取得《增值电信业务经营许可证(第一类增值电信业务中的国内因特网接入服务业务、固定网国内数据传送业务、因特网数据传送业务)》,但市场上仍有大量“无证卡盟”通过租借资质或打政策擦边球生存。管理机制上,内部权限失控是常见风险——若平台对员工访问用户数据的权限缺乏分级管控,或未建立操作日志审计系统,内部人员倒卖手机号、验证码的事件便难以杜绝。

隐私保护:用户数据边界的模糊与重构

“保护隐私哪家强”的核心,在于平台能否清晰界定数据收集的边界,并建立“最小必要”的使用原则。当前,多数卡盟平台在用户注册时要求提供手机号、验证场景等基本信息,但部分平台却通过默认勾选“同意数据共享”,将用户信息用于二次营销,甚至转售给第三方数据公司。更隐蔽的风险在于“数据留存周期”:按照《个人信息保护法》,验证码类敏感信息在使用后应立即匿名化或删除,但不少卡盟平台为“方便后续服务”,将用户手机号与验证记录长期存储,形成“数据池”。相比之下,头部平台(如阿里云短信、腾讯云短信)已开始推行“隐私计算”技术,即在数据不离开本地的情况下完成验证逻辑运算,从根本上降低数据泄露风险;同时公开隐私政策,明确数据收集目的、使用范围及删除机制,让用户“看得见、摸得着”隐私保护措施。

差异化竞争:头部平台与中小平台的隐私护城河

在“保护隐私哪家强”的赛道上,头部平台与中小平台已形成明显分野。头部平台依托技术积累与合规投入,构建起“技术+合规+生态”的隐私护城河:例如某头部短信服务商通过ISO27001信息安全管理体系认证,采用国密算法加密传输,并引入第三方机构定期审计数据安全;其隐私政策还明确承诺“不将用户数据用于与验证服务无关的场景”,并通过“数据脱敏”技术,在后台展示时隐藏用户手机号中间四位。反观中小卡盟平台,受限于成本与技术实力,往往在“效率”与“安全”间失衡——为追求短信送达速度,可能选择安全性较低的通道;为降低运营成本,忽视数据加密与员工管理,最终沦为“隐私洼地”。值得注意的是,部分中小平台开始尝试“差异化竞争”,例如主打“境外隐私合规”(如符合GDPR要求),或聚焦特定场景(如仅提供医疗健康领域的短信验证),通过垂直领域的隐私保护能力突围。

用户选择:从“价格导向”到“安全优先”的理性回归

面对卡盟短信辅助市场参差不齐的现状,用户需建立“安全优先”的选择逻辑。首先,核查平台资质:通过“电信业务市场综合管理系统”查询平台是否具备增值电信业务许可证,避免选择“无证经营”的卡盟服务。其次,评估技术方案:主动询问平台是否采用端到端加密、数据脱敏等技术,以及是否有第三方安全认证(如ISO27001、CSA STAR)。再次,审视隐私政策:重点查看“数据收集范围”“使用目的”“存储期限”“删除机制”等条款,对含糊其辞或默认勾选“数据共享”的平台保持警惕。最后,关注用户口碑:通过企业评价、行业报告等渠道,了解平台的历史安全事件与用户反馈,避免“踩坑”。

在数字经济加速渗透的今天,短信验证码早已超越“验证工具”的单一属性,成为连接用户与服务的“信任纽带”。卡盟短信辅助的安全可靠性与隐私保护能力,不仅关乎用户个人信息安全,更影响着整个数字生态的健康度。对于行业而言,唯有将“合规”作为底线、“技术”作为支撑、“隐私”作为核心,才能在激烈的市场竞争中赢得用户信任;对于用户而言,从“被动接受”到“主动审视”的选择转变,将倒逼行业提升安全标准,最终实现“技术赋能”与“隐私保护”的双赢。