卡盟绿钻时间显示不对劲?日期准确度遭遇尴尬?这一问题正在成为虚拟商品服务领域的一块“试金石”。对于依赖虚拟特权提升用户体验的平台而言,时间显示的准确性直接关系到用户权益的兑现与信任体系的构建。当绿钻的有效期、续费提醒、到期倒计时等关键信息出现偏差时,用户不仅会感受到“时间差”带来的困扰,更可能对平台的严谨性产生质疑。这种看似微小的显示误差,实则折射出虚拟商品服务在技术精度、运营规范与用户沟通层面的深层挑战。

绿钻时间准确度:虚拟权益的“生命线”

卡盟绿钻作为平台的核心虚拟商品,其本质是用户通过付费获取的一段时间内的专属特权——无论是会员折扣、功能解锁还是身份标识,所有权益的生效与终止都严格依附于时间节点。如果时间显示出现“不对劲”,比如实际已过期但系统仍显示剩余3天,或距离到期还有7天却突然提醒“即将失效”,用户权益便会陷入“悬空”状态。这种偏差轻则导致用户重复购买造成浪费,重则引发“特权缩水”的信任危机。

更值得警惕的是,时间准确度问题会形成连锁反应。在虚拟商品生态中,用户对平台的信任往往建立在“透明可预期”的基础上。当时间显示频繁出错,用户会开始质疑:“我购买的绿钻到底值不值?”“平台会不会在‘看不见’的地方动手脚?”这种怀疑一旦蔓延,不仅会影响单个用户的留存率,更可能波及平台的整体口碑——毕竟,虚拟商品的价值本质是“信任的价值”,而时间准确度正是信任最直观的体现。

时间显示偏差:技术、运营与规则的三重困境

卡盟绿钻时间显示“不对劲”并非偶然,其背后是技术架构、运营规范与规则设计多重因素交织的结果。

从技术层面看,时间同步机制是最常见的“雷区”。部分平台依赖本地服务器生成时间戳,若服务器与标准时间存在毫秒级偏差,叠加多设备、多节点之间的数据同步延迟,便可能导致用户端显示的时间与服务器实际记录的时间产生“错位”。例如,用户在凌晨0点续费绿钻,但服务器因时区处理错误将续费时间识别为前一天的23:59,导致绿钻有效期“少算”了一天。此外,数据库存储时的精度问题(如部分字段仅记录日期未记录时分秒)也会在跨天操作时引发显示异常,比如用户在23:59购买绿钻,系统却因未记录具体时间而默认从次日0点开始计算。

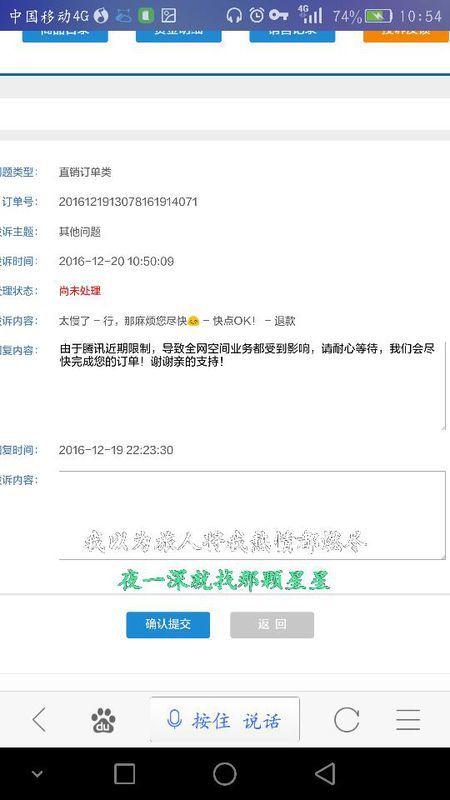

运营层面的“规则模糊”同样不容忽视。部分平台在促销活动中设置“限时特惠”,但对“限时”的起止节点解释不清——是按用户下单时间、支付成功时间,还是系统处理完成时间?若规则未明确且未在购买页面显著提示,用户极易因时间理解偏差产生纠纷。更有甚者,为追求短期转化率,在活动结束前临时调整服务器时间,导致部分用户在“真实时间”未结束时已无法享受优惠,这种“人为制造的时间差”更是对用户信任的严重透支。

用户端的使用习惯也可能加剧时间显示的“尴尬”。部分用户设备未开启自动校时,手动设置的本地时间与标准时间存在数小时甚至数天的偏差,导致绿钻在设备端显示“已过期”,但实际仍在有效期内。此时,若平台未在用户端增加“时间来源提示”(如“显示时间为本地设备时间,实际以服务器时间为准”),用户便会误将责任归咎于平台。

超越“显示错误”:虚拟商品服务的信任重构

当卡盟绿钻时间准确度遭遇尴尬,平台需要意识到:这不仅是技术漏洞的修补,更是对虚拟商品服务逻辑的重新审视。在用户主权时代,虚拟商品的价值早已超越“功能本身”,延伸至“服务体验”与“情感认同”。因此,解决时间显示问题,需从“被动修正”转向“主动构建”。

技术层面,平台需建立“多层级时间校验机制”。核心服务器应接入国家授时中心的标准时间源,确保时间戳的绝对准确;用户端与服务器之间的数据交互需增加“时间校验提醒”,当检测到设备时间与服务器时间偏差超过阈值时,强制弹出提示并引导用户校准;对于关键时间节点(如购买、续费、到期),应在数据库中同时记录“服务器时间”与“用户本地时间”,并保留操作日志以便追溯。

运营层面,“规则透明化”是重建信任的核心。所有涉及时间限制的活动规则,需用“用户语言”明确标注起止节点的计算逻辑(如“特惠有效期至北京时间2024年12月31日23:59:59,以支付成功时间为准”),并在购买流程中设置“二次确认”环节,让用户在点击支付前清晰知晓权益生效与终止的具体时间。此外,建立“时间异常应急机制”——当出现大面积时间显示偏差时,需第一时间通过弹窗、短信、社群等渠道发布公告,同步说明问题原因及补偿方案,避免用户因信息差产生负面情绪。

行业层面,虚拟商品服务需推动“时间准确度标准”的建立。目前,虚拟商品的时间管理缺乏统一的行业规范,不同平台对“天”“小时”“分钟”的计算方式五花八门(如部分平台按自然天计算,部分按24小时滚动计算)。行业协会或头部平台可牵头制定《虚拟商品时间服务规范》,明确时间计算逻辑、显示规则及异常处理流程,推动整个行业从“各自为战”走向“标准共建”,从根本上减少因规则差异引发的用户困惑。

结语:时间精度,虚拟服务的“隐形竞争力”

卡盟绿钻时间显示不对劲?日期准确度遭遇尴尬?这一问题的本质,是虚拟商品服务在“规模化扩张”与“精细化运营”之间的平衡难题。在流量红利逐渐消退的今天,平台间的竞争早已从“价格战”转向“体验战”,而时间准确度正是体验战的“隐形门槛”。当用户愿意为“精准的时间服务”买单时,虚拟商品才能真正从“数字符号”升华为“可靠的价值载体”。对于平台而言,校准的不仅是绿钻的显示时间,更是用户心中的信任时钟——唯有让每一秒权益都清晰可见,虚拟商品生态才能行稳致远。