在卡盟平台拿到最低价格电话卡,绝非单纯比价,而是对平台生态、供应链逻辑、风险成本的系统性博弈。很多用户执着于“最低价”数字,却忽略了低价背后的隐性成本与合规风险,最终可能因小失大。要真正实现“低成本高性价比”拿卡,需从平台规则、供应商筛选、成本结构拆解、长期合作策略四个维度切入,构建一套理性的低价获取逻辑。

卡盟平台的生态结构决定了价格分层。卡盟作为虚拟商品分销的中转站,上游对接运营商或一级代理,中游有多级分销商,下游连接终端用户或小商户。每一层级都会叠加利润空间,但上游直供与下游零售之间的价差往往能达到30%-50%。例如,某运营商套餐卡的一级代理拿货价可能为30元/张,经过二级代理加价到40元,三级代理到50元,最终在卡盟平台零售价可能标到60-80元。因此,想要最低价,核心是跳过中间层级,接近上游源头。但普通用户难以直接接触运营商,这就需要通过卡盟平台的“代理分级”机制实现——比如部分平台推出“金牌代理”资格,达到一定拿货量后可享受接近上游的拿货价,此时“最低价”便从“找最便宜的商品”转变为“成为能拿低价的买家”。

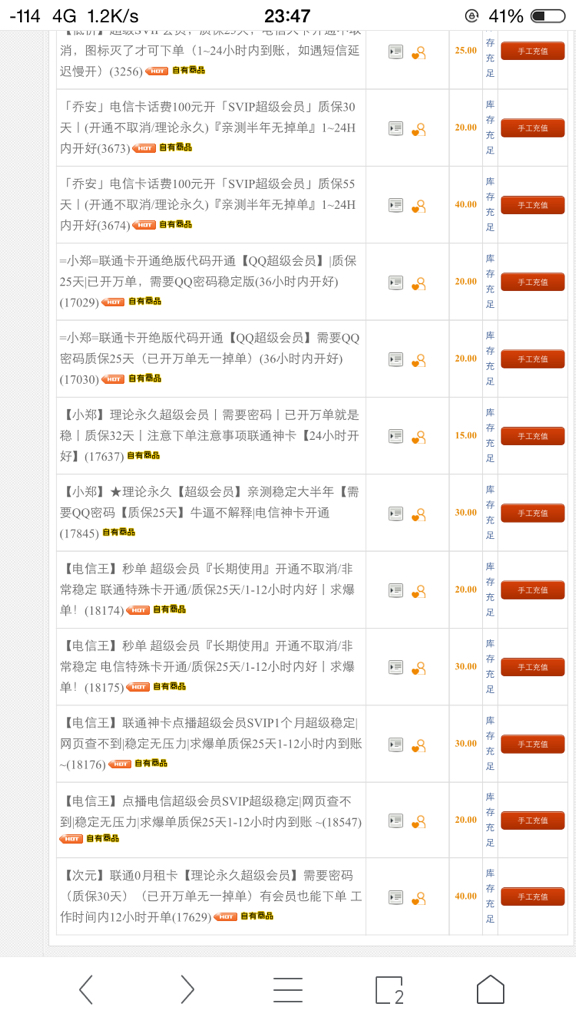

低价电话卡的风险识别是“最低价”的前提。卡盟平台上充斥着大量远低于市场价的电话卡,9.9元包邮的物联卡、19元100G流量的套餐卡看似诱人,实则暗藏陷阱:一是卡源非正规,可能是境外卡、测试卡或违规“黑卡”,使用后面临停机、信息泄露甚至法律风险;二是套餐虚标,宣称的100G流量实际为定向流量,且限速严重;三是售后缺失,低价卡通常不提供补卡、退换服务,一旦失效只能自认损失。曾有案例显示,某商户在卡盟批量采购20元/张的“无限流量卡”,结果使用一周后全部停机,联系供应商已被拉黑,损失上万元。因此,“最低价格”必须与“合规性”“稳定性”绑定——优先选择标注“运营商直供”“可查实名”“支持官方APP充值”的卡源,这类卡单价可能略高10%-20%,但综合成本远低于低价陷阱。

筛选高性价比供应商的关键在于“数据化评估”。卡盟平台的供应商主页通常包含销量、好评率、售后响应速度等数据,但多数用户只关注销量与价格,忽略了更深层指标。例如,某供应商月销量10万张,好评率98%,但仔细看差评内容,“流量到账慢”“客服不回复”等问题集中出现,说明其供货能力虽强,但服务稳定性差;另一供应商月销3万张,好评率99.5%,差评多为“快递慢”(与卡源无关),反而更值得合作。此外,需关注供应商的“供货稳定性”——长期断货的供应商即使价格低,也无法满足持续需求;而频繁涨价的供应商则缺乏合作价值。专业玩家的做法是建立“供应商评分表”,将价格权重控制在30%,合规性、稳定性、售后响应各占20%,综合评分高的供应商才是“最低价”的可靠来源。

利用平台规则降低交易成本是“技术性低价”的核心。卡盟平台为促进交易,常推出满减券、阶梯折扣、新客专享等优惠,多数用户仅关注表面折扣,却忽略了组合策略的价值。例如,某平台新客注册送50元无门槛券,但该券仅限满200元使用,此时单独购买60元卡不划算,若联合3位朋友拼单购买3张180元卡(总价540元),使用50元券后实付490元,单张成本约163元,比单独购买便宜近30元;再如,部分平台对“周度采购量”达标用户给予5%-10%返利,若每周固定采购50张卡,月采购量200张即可享受返利,相当于每张卡额外优惠5-10元。此外,关注平台的“限时秒杀”活动,但需提前验证秒杀卡源的合规性——曾有平台秒杀的“1元体验卡”实为7天试用流量,到期后自动扣费,这类“伪低价”需警惕。

长期合作与议价是“战略低价”的终极路径。对于企业级用户或稳定需求商户,一次性拿货量达到500张以上时,即可与供应商开启“议价模式”。卡盟行业的潜规则是:单次拿货量每增加100张,单价可降低2%-5%;若签订季度供货协议(如每月固定采购300张),供应商可额外给予3%-8%的折扣。更重要的是,长期合作能换取“隐性价值”——例如优先供货权(旺季时普通用户需排队,合作商可直发)、定制化套餐(根据需求调整流量、通话时长)、专属售后通道(24小时响应)。某连锁便利店通过与供应商签订年供货协议,将电话卡拿货成本从45元/张降至38元/张,年采购2000张,仅此一项节省成本1.4万元,远超单纯比价的短期收益。

政策趋势下,“合规低价”将取代“绝对低价”。随着电话卡实名制、反诈监管的趋严,非正规卡源在卡盟平台的生存空间被大幅压缩,运营商直供的合规卡源逐渐成为主流。虽然合规卡因包含实名认证成本、流量保障成本,单价略高于“黑卡”,但其稳定性与安全性远非低价可比。未来卡盟平台的竞争将从“价格战”转向“合规战+服务战”——那些能提供合规低价、快速售后、稳定供货的供应商将占据主导地位。对用户而言,“最低价格电话卡”的定义需更新:不是“最便宜的数字”,而是“合规前提下,综合成本(含时间成本、风险成本)最低的解决方案”。

最终,在卡盟平台拿到最低价格电话卡的本质,是用理性策略替代盲目比价,用长期视角平衡短期利益。当你学会拆解价格背后的供应链逻辑、识别隐性风险、利用平台规则、构建合作关系时,“最低价”便不再是遥不可及的目标,而是可复制的商业能力。