好啦,感冒卡盟真的有效吗,能缓解感冒症状吗?这是许多人在感冒季反复追问的问题。随着健康消费升级,“感冒卡盟”作为一种整合式感冒管理方案逐渐进入公众视野——它并非单一药品,而是将药物选择、非药物护理、症状监测等环节打包的“组合工具”,试图为感冒患者提供一站式解决方案。但这类“全能型”方案的实际效果究竟如何?能否真正缓解鼻塞、咳嗽、发热等令人困扰的症状?需要从感冒的病理本质、方案的科学构成、临床应用逻辑等层面拆解。

首先需明确:感冒的核心是病毒(鼻病毒、冠状病毒等)引起的上呼吸道感染,具有自限性,多数人在7-10天内可自愈。此时,“缓解症状”而非“治愈感冒”才是应对的关键——因为目前没有特效药物能直接杀灭普通感冒病毒,药物和护理的作用是减轻不适、避免并发症。感冒卡盟的价值,正在于它试图系统性地覆盖“缓解症状”的各个环节,但其有效性取决于方案设计的科学性与个体适配性。

感冒卡盟的常见构成通常包含三类核心要素:对症药物、非药物护理工具、症状监测指引。对症药物多为复方制剂,如含伪麻黄碱(缓解鼻塞)、右美沙芬(镇咳)、氯苯那敏(抗过敏流涕)等成分的组合,或根据症状分装的“日片/夜片”;非药物护理可能包括生理盐水洗鼻器、润喉糖、退热贴等;监测部分则可能提供体温记录表或症状变化提示。从科学角度看,这些要素本身均有循证医学支持:伪麻黄碱通过收缩鼻黏膜血管缓解鼻塞,生理盐水洗鼻能减少鼻腔分泌物刺激,合理使用退热药可降低高热带来的不适。但问题在于:感冒卡盟是否将这些要素“有效整合”?是否解决了普通感冒患者“选药难”“护理乱”的痛点?

感冒卡盟缓解症状的有效性,本质上取决于“对症匹配”与“个体化调整”的平衡。普通感冒的症状组合因人而异:有人以鼻塞为主,有人咳嗽剧烈,有人伴随明显乏力。若感冒卡盟的药物组合是“固定配方”,而非根据症状动态调整,就可能存在“过度治疗”或“治疗不足”。例如,对无发热的患者提供含对乙酰氨基酚的复方药,会增加肝肾负担;对干咳患者使用含愈创甘油醚的化痰药,则可能适得其反。此时,感冒卡盟的“整合优势”反而可能成为“局限”——它试图用标准化方案覆盖个体差异,却忽略了感冒症状的复杂性。

此外,非药物护理环节的“实操性”直接影响缓解效果。生理盐水洗鼻需掌握正确方法(如水温、压力、频率),否则可能刺激鼻腔;退热贴仅能局部降温,对高热(>38.5℃)患者需配合口服退热药。感冒卡盟若仅提供工具而未详细指导使用要点,或未强调“护理优先于药物”的原则,其缓解效果就会大打折扣。事实上,临床医学早已明确:充分休息、补充水分、保持空气流通等基础护理,才是缓解感冒症状的“基石”,药物只是辅助。感冒卡盟若过度突出药物作用,弱化护理价值,反而可能误导患者忽视根本的康复条件。

市场对感冒卡盟的争议,还源于部分产品对“快速见效”的夸大宣传。感冒症状的缓解需要时间,鼻塞可能在用药后1-2小时减轻,咳嗽的缓解则可能持续3-5天。若感冒卡盟暗示“24小时治愈”“症状全消”,不仅违背医学常识,还可能导致患者超剂量用药或过早停药(如症状稍缓解即停用抗生素,但普通感冒本就不需要抗生素)。这种“过度承诺”会透支用户信任,也让“感冒卡盟真的有效吗”的疑问更加突出——问题不在“卡盟”本身,而在部分产品对“缓解症状”与“治愈疾病”的混淆。

从现实应用看,感冒卡盟更适合“症状较轻、无基础病”的年轻人群,他们能较好理解方案说明,并灵活调整用药。但对老人、儿童、孕妇及高血压、糖尿病患者等特殊群体,感冒卡盟的固定药物组合可能存在风险。例如,伪麻黄碱可能升高血压,氯苯那敏会导致嗜影,影响儿童注意力。这类人群的感冒症状缓解,需严格遵循个体化用药原则,而非依赖标准化“卡盟”。此时,感冒卡盟的“便捷性”就让位于“安全性”——毕竟,缓解症状的前提是不能引发新的健康问题。

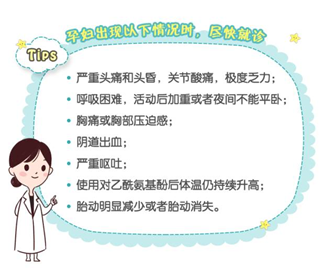

那么,感冒卡盟是否完全不可取?也并非如此。对于“首次感冒、缺乏护理经验”的人群,它提供的“症状-药物-护理”对应指南,确实能减少盲目性:比如鼻塞时用伪麻黄碱,咳嗽时选右美沙芬,同时搭配洗鼻和热敷,这种“组合拳”比单一用药更能全面缓解不适。但关键在于:使用者需具备基本的医学常识,能根据自身症状变化调整方案,并在必要时及时就医(如症状持续加重、出现呼吸困难等)。感冒卡盟更像“辅助教练”,而非“主治医生”——它能提供策略,却无法替代个体判断和专业医疗。

归根结底,“感冒卡盟真的有效吗,能缓解感冒症状吗”的答案,并非简单的“有效”或“无效”,而取决于我们如何定义“有效”:是缓解单一症状的速度?还是整体舒适度的提升?是短期效果?还是避免并发症的长远考量?科学的应对逻辑是:感冒卡盟可作为缓解症状的工具之一,但需以“尊重自限性规律、坚持个体化原则”为前提。它不是“万能钥匙”,却能在正确使用时,成为感冒康复路上的“贴心助手”——毕竟,缓解症状的核心,从来不是依赖某种“神奇方案”,而是让药物、护理与休息形成合力,让身体在与病毒的“对抗”中,少一些不适,多一分从容。