密码丢失是数字时代最普遍的“账号安全事故”之一,无论是社交软件、支付工具还是工作平台,一旦遗忘密码或遭遇账号锁定,用户往往陷入“access denied”的焦虑。此时,“密码找回卡盟能帮我找回吗?”成为许多人的第一反应。这个问题背后,不仅是对技术解决方案的探寻,更是对账号安全边界的重新审视——密码找回卡盟究竟是“救星”还是“陷阱”,我们需要从技术逻辑、应用场景和风险防控三个维度展开剖析。

密码丢失的常见场景远比想象中复杂。长期未登录的账号可能因密码过期被系统锁定,换手机后本地缓存密码消失,甚至仅因三个月未登录便遗忘支付平台密码。更棘手的是“连锁反应”:若社交账号密码丢失,可能导致绑定的邮箱、手机号同步被劫持,进而引发支付风险。据《2023中国账号安全白皮书》显示,超72%的用户曾遭遇至少一次密码丢失或被盗经历,其中18%的用户因密码找回失败导致财产损失。这些数据印证了一个现实:密码丢失不是“小概率事件”,而是每个数字公民都可能面临的“日常危机”。

传统密码找回方式的局限性,恰恰催生了“密码找回卡盟”这类第三方服务的需求。当用户点击“忘记密码”时,系统通常会引导通过邮箱验证、手机验证码或密保问题找回。但现实中,这些方式常陷入“死循环”:若注册时填写的手机号已停用,或邮箱因长期未登录被注销,验证链便直接断裂;密保问题更易被社工库破解——“母亲姓名”“宠物昵称”等答案在数据黑产中早已明码标价。更无奈的是,部分平台(如老旧论坛、小众软件)的客服响应迟缓,申诉流程繁琐,用户可能等待一周仍无进展。这种“技术门槛高、官方效率低”的痛点,让许多用户将目光投向了宣称“专业找回密码”的卡盟平台。

那么,密码找回卡盟究竟是什么?从技术本质看,它并非“破解工具”,而是“验证协调中介”。正规卡盟平台的核心逻辑是“用户授权+平台核验+渠道对接”:用户需提供账号基本信息(如注册手机号、邮箱、身份证号)并完成身份核验(人脸识别、手持证件照等),平台再凭借与运营商、邮箱服务商或部分平台的合作协议,协助调取历史验证记录或重新触发验证流程。例如,当用户无法接收手机验证码时,平台可联系运营商核实该号码的历史绑记录,辅助平台方解锁账号。其价值在于整合了分散的验证渠道,为用户提供了一条“绿色通道”,绕过单一验证方式的障碍。

密码找回卡盟的实际应用场景具有明确边界。它更适用于“非恶意遗忘”且“原始验证信息可追溯”的情况:比如用户记得注册手机号但无法接收验证码(可能因手机丢失),或知道邮箱密码但登录时提示“账号异常”,此时卡盟平台可通过运营商协助确认手机号归属、通过邮箱服务商验证账号所有权,从而帮助用户完成找回。但对于“账号被他人恶意篡改密码且绑定陌生信息”的情况,卡盟平台也无能为力——这已超出“验证协调”范畴,涉及司法追责。值得注意的是,部分大型互联网平台(如微信、支付宝)出于安全考虑,未与任何第三方卡盟合作,用户只能通过官方渠道申诉,此时依赖卡盟反而可能延误处理时机。

使用密码找回卡盟的潜在风险,远比“服务费”更值得警惕。首当其冲的是合规风险:根据《网络安全法》和《个人信息保护法》,任何组织或个人不得非法获取、买卖公民个人信息。部分卡盟平台为获取验证数据,可能通过“内鬼”渠道从运营商、电商平台购买用户信息,这种行为已涉嫌违法。2022年,某知名卡盟平台因非法获取300余万条用户身份信息被警方查办,负责人因侵犯公民个人信息罪获刑。其次是信息安全风险:用户向卡盟提供的身份证号、人脸信息等敏感数据,若平台加密措施不到位,可能被二次售卖或泄露,导致“账号盗号链”的形成——即密码刚找回,账号再次被盗。

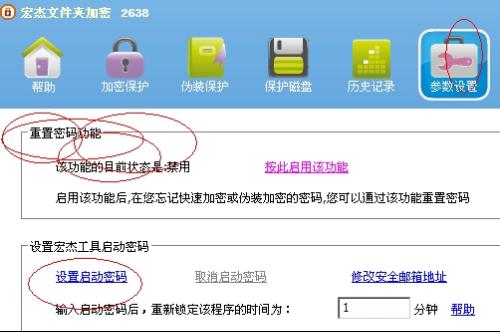

面对密码丢失,科学应对的逻辑应是“预防为主、应急为辅”。日常防护中,用户应启用“两步验证”(如Google Authenticator、短信+密码组合),避免使用“一套密码走全网”;定期使用密码管理器(如Bitwarden、1Password)存储复杂密码,或手写密码备忘录并存放于安全位置。对于重要账号(如支付工具、工作邮箱),建议提前设置“备用邮箱”和“紧急联系人”,确保在单一验证失效时仍有兜底方案。若不幸遭遇密码丢失,优先尝试官方渠道:通过平台“申诉中心”提交证明材料(如身份证、消费记录),部分平台支持“视频核验”或“线下网点认证”,虽耗时但安全性更高。若确实需要借助卡盟平台,务必核实其资质:查看是否有工商注册信息、是否与官方机构有合作公示、用户评价中是否存在“信息泄露”投诉,切勿轻信“100%找回”“24小时解锁”等虚假宣传。

密码丢失的本质,是“数字身份管理”的失效。当我们在虚拟世界留下越来越多足迹——社交账号、支付记录、工作文档,密码早已不是一串字符,而是连接数字身份与现实权益的“钥匙”。密码找回卡盟的出现,本质上是技术迭代与用户需求碰撞下的产物,但它绝非“万能药”,更像是一把“双刃剑”:用得好,是账号安全的“应急补充”;用不好,则可能成为信息泄露的“加速器”。真正的账号安全,从来不是依赖某款工具,而是始于每一次密码设置的谨慎、终于每一次风险意识的清醒。当密码丢失发生时,与其寄望于“第三方救场”,不如先问自己:我为数字身份预留了多少“容错空间”?答案或许就藏在那些被我们忽略的“安全设置细节”里。