柴卡盟和诺宝照片曝光事件,近期在数字社交领域引发了广泛关注。这起看似偶然的隐私泄露事件,实则折射出网络社群治理、个人信息保护以及数字时代伦理边界等多重议题的深层矛盾。当“柴卡盟”这一特定社群的内部信息与“诺宝照片”这类私人影像通过非正规渠道流向公共领域时,我们不仅需要关注事件本身的来龙去脉,更应透过细节洞察背后隐藏的系统风险与社会启示。

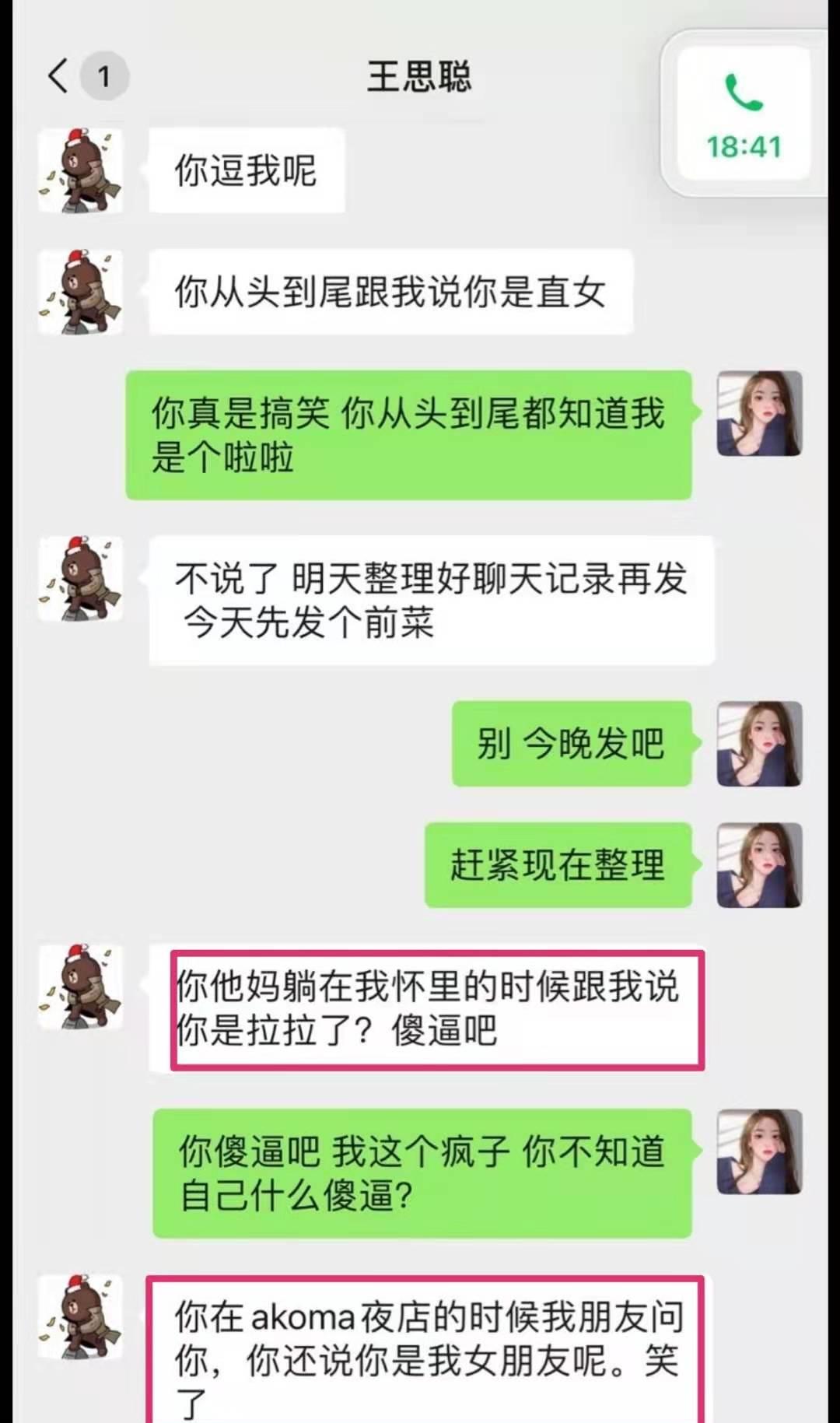

照片曝光的传播路径与信息泄露节点是事件中最值得剖析的细节。据多方信息交叉印证,相关照片最初并非直接公开发布,而是通过柴卡盟内部成员的私下交流渠道逐步扩散。这一路径揭示了网络社群中“熟人社交”的脆弱性——当信任机制被突破,封闭的社群环境反而可能成为信息泄露的温床。柴卡盟作为以特定兴趣或目标聚集的线上社群,其成员间往往存在较高的信任度,这种信任一旦被个别成员滥用,便可能形成“链式传播”:初始上传者或许出于炫耀或无意,接收者则可能因“圈内共享”的心态进一步转发,最终导致私密信息突破社群边界,进入更广阔的公共视野。此外,传播过程中还存在明显的“技术漏洞”,例如部分社群平台未对用户上传内容进行严格的内容审核与权限管控,使得本应受限的影像文件被轻易下载、保存,为后续扩散提供了技术便利。

从隐私保护的技术与制度层面看,此次事件暴露了当前网络社群运营中的多重短板。一方面,柴卡盟所属的社群平台可能存在“重功能轻安全”的倾向,过度强调用户活跃度与社群规模,却忽视了基础的信息安全防护。例如,是否建立了完善的用户身份核验机制?是否对敏感内容设置了访问权限分级?是否部署了内容泄露追踪技术?这些问题的缺失,直接导致私人照片在社群内部失去“安全阀”。另一方面,个人信息保护的制度落地仍有待深化。尽管我国已出台《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规,但在具体执行层面,针对非公开社群内的信息泄露行为,责任认定与追责机制尚不明确。柴卡盟作为社群运营方,是否尽到了“通知-删除”义务?参与传播的成员是否需承担法律责任?这些细节的模糊性,使得类似事件屡禁不止,也反映出法律条文与现实场景之间的适配性仍需加强。

社群文化的异化与伦理边界的模糊是事件背后的深层动因。柴卡盟这类社群的初衷,本是基于共同兴趣或目标构建的交流空间,但随着社群规模扩大,部分成员逐渐将“圈内特权”异化为“炫耀资本”,将私人信息视为获取社交认同的工具。诺宝照片的曝光,或许并非单纯的技术漏洞,而是某些成员在“群体极化”心理驱动下的行为失范——在封闭的社群环境中,个体的道德约束容易被群体氛围稀释,当“分享隐私”成为某种“潜规则”,突破伦理底线便可能成为常态。这种文化异化不仅存在于柴卡盟,更广泛分布于各类网络社群中,从“明星私生饭群”到“行业内部交流群”,私人信息的边界被不断试探,最终导致“人人自危”的隐私焦虑。当社群不再是守护共同体的“安全港”,反而沦为隐私泄露的“策源地”,其存在的价值便值得深刻反思。

对个体用户而言,此次事件是一次重要的隐私保护意识警醒。在数字社交中,许多人存在“熟人圈绝对安全”的认知误区,习惯在社群中分享个人生活细节,却忽视了“熟人转发”的风险。诺宝照片的传播路径表明,即使是小范围的私密分享,也可能因接收者的疏忽或恶意而失控。因此,用户需建立“最小化信息暴露”原则:不轻易在非必要场景上传私人影像,对社群成员的权限设置保持警惕,定期检查个人账号的安全设置。同时,要学会运用技术工具保护隐私,例如开启“阅后即焚”功能、对敏感内容添加水印、使用加密通讯工具等。更重要的是,需树立“隐私即权利”的意识,当自身权益受损时,敢于通过法律途径维权,而非选择“忍气吞声”,这既是对个人的保护,也是对网络生态的净化。

从行业生态视角看,柴卡盟和诺宝照片曝光事件应成为社群平台规范发展的转折点。平台方不能再将信息泄露归咎于“用户个人行为”,而应承担起主体责任:技术上,需投入更多资源开发内容识别、权限管控、泄露溯源等系统,从源头阻断非法传播;管理上,应建立社群运营的“负面清单”,明确禁止泄露隐私、传播不良信息等行为,并设立快速响应机制,一旦发现泄露立即处置;制度上,可与监管部门、法律机构合作,完善内部规则与外部法规的衔接,让社群治理有章可循、有法可依。此外,行业内部也应建立“黑名单”制度,对屡次发生信息泄露的平台进行联合惩戒,倒逼其重视安全投入。唯有平台、用户、监管部门形成合力,才能让网络社群回归“连接价值”的本质,而非成为隐私泄露的“重灾区”。

柴卡盟和诺宝照片曝光事件的细节,不仅是技术漏洞的显影,更是数字时代伦理困境的缩影。它提醒我们,在享受网络社群带来便利的同时,必须时刻警惕技术滥用与人性弱点的结合。唯有通过强化技术防护、完善制度约束、培育健康的社群文化,才能构建起“安全、有序、尊重隐私”的数字社交生态。对于每一个用户而言,保护隐私不仅是维护个人权益,更是守护数字社会信任基石的自觉行动。当每一个细节都被重视,每一次泄露都被追责,网络空间才能真正成为值得信赖的公共领域。