微信砍价活动早已成为社交场景中的“老熟人”,从拼多多的“砍价免费拿”到其他平台的各类砍价福利,用户只需转发链接、邀请好友助力,便有机会以极低成本甚至免费获取心仪商品。然而,随着参与用户增多,“砍价太累”的吐槽声也日益高涨——前期几十个好友轻松砍掉大额金额,后期却陷入“每邀请一人仅减0.01元”的困境,耗时数日仍卡在“差0.1元”的尴尬境地。这种“开头热情似火,结尾身心俱疲”的体验,催生了“微信帮砍价卡盟”这类第三方服务,打着“专业助力、快速砍价、轻松省心”的旗号吸引用户。但问题随之而来:这些卡盟真的靠谱吗?所谓的“轻松省心”背后,是否隐藏着不为人知的风险?

微信砍价:从社交游戏到“时间刺客”的异化

微信砍价活动的本质,是通过社交裂变降低平台获客成本,同时让用户在“低成本参与”中获得心理满足。早期砍价活动门槛较低,邀请三五好友即可成功,但随着竞争加剧,平台逐渐提高砍价难度:助力金额随邀请人数递减、设置“砍价上限”、要求“新用户助力”等规则,让用户不得不投入更多时间和精力。

更关键的是,砍价过程暗含“时间成本陷阱”。用户为凑齐最后几元,可能需要转发数十个群聊、反复联系不常互动的好友,甚至因频繁发送助力消息被好友屏蔽。这种“社交透支”与“时间消耗”,让“砍价”从轻松的社交游戏异化为一种负担——用户不仅没省到钱,反而搭进了人情和时间。正因如此,“帮砍价卡盟”的出现,精准戳中了用户“既想要福利,又不想折腾”的痛点。

帮砍价卡盟:灰色产业链下的“便利”与“风险”

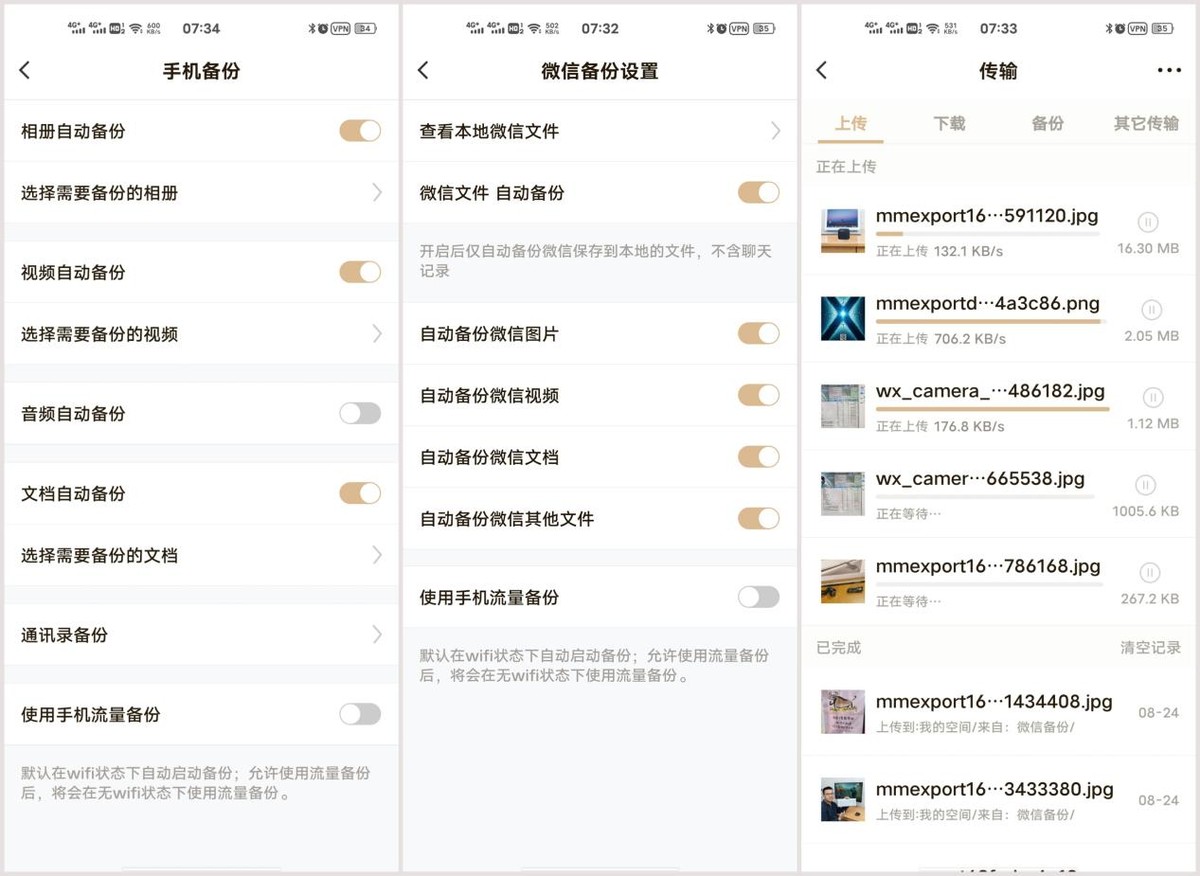

所谓“微信帮砍价卡盟”,本质是连接“砍价需求用户”与“助力提供者”的第三方中介平台。用户支付一定费用后,卡盟通过自有用户池、技术手段或人工操作,为用户的砍价链接提供大量助力,快速凑齐目标金额。这类卡盟通常宣称“1小时内砍成”“100%成功包砍”,甚至推出“按小时计费”“按金额收费”的套餐,价格从几元到上百元不等。

从运作逻辑看,卡盟的“助力资源”来源复杂:一是积累的真实用户,通过“助力返利”“任务奖励”吸引用户点击砍价链接;二是技术模拟的“机器人账号”,通过脚本程序自动完成助力,这类账号往往头像、昵称高度雷同,助力金额固定且极低;三是“黑灰产账号”,涉及盗号、虚假注册等违规行为,甚至可能窃取用户个人信息。

这种运作模式注定了卡盟的“不靠谱”属性。首先,安全性无法保障。用户需提供砍价链接、微信昵称甚至手机号,卡盟后台可能直接获取用户社交关系链,导致个人信息泄露;部分卡盟要求用户登录“第三方授权页面”,实则植入木马程序,盗取账号密码。其次,效果承诺水分大。所谓“包砍成功”往往附加隐藏条款,如“仅限前50元”“需额外支付加急费”,且砍成后用户仍需自行承担商品邮费或平台尾款,实际“免费拿”的优惠大打折扣。更严重的是,违规操作可能导致封号。微信平台明确禁止使用第三方工具或虚假账号助力,一旦被检测到,轻则限制砍价功能,重则封禁微信账号,得不偿失。

“轻松省心”的代价:用户为何仍愿为卡盟买单?

尽管风险重重,帮砍价卡盟仍拥有稳定客群,这背后是用户对“效率”与“结果”的极致追求。对部分用户而言,砍价不仅是为了省钱,更是为了“完成任务”——比如参与活动后已向亲友承诺“一定砍成”,或担心不成功会“丢面子”;对职场人、学生党等时间敏感群体,与其花数小时社交助力,不如付费几十元“买省心”,这种“花钱买时间”的消费心理,让卡盟有了生存空间。

但“轻松省心”只是表象。用户支付的不仅是金钱成本,更可能面临“二次消费”陷阱:部分卡盟在“砍成”后,以“系统卡顿”“金额异常”为由要求用户加价,否则撤销助力;还有的卡盟卷款跑路,用户既没拿到商品,也没追回费用。此外,依赖卡盟助力会削弱用户对砍价活动的理性认知——过度追求“免费”可能忽视商品实际价值,陷入“为了砍价而砍价”的怪圈。

行业规范化:卡盟的出路与用户的理性选择

随着帮砍价卡盟的乱象频发,监管已开始介入。2023年,网信办开展“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动,明确将“虚假砍价助力服务”列为整治对象,多家违规卡盟被关停。同时,部分正规平台也开始优化砍价规则,如设置“助力保底金额”“开放官方砍价互助群”,减少用户对第三方服务的依赖。

对用户而言,面对“砍价太累”的困境,与其冒险使用卡盟,不如采取更理性的应对方式:一是评估时间成本,若砍价耗时超过商品价值,及时止损;二是利用官方渠道,如参与平台活动、关注“砍价互助”社群,通过真实社交关系完成助力;三是警惕“免费陷阱”,明确砍价活动的真实门槛,避免因小失大。

真正的“轻松省心”,不是依赖灰色产业链的“捷径”,而是建立在规则透明、信息对称基础上的理性消费。微信砍价活动本应是社交互动的补充,而非生活的负担。用户在追求福利的同时,更需守住安全与合规的底线——毕竟,任何脱离真实需求的“便利”,都可能暗藏代价。唯有回归砍价的本质——与朋友分享参与的乐趣,而非执着于“免费”的结果,才能真正享受数字时代的社交红利。