在逆战玩家群体中,"辅助外挂"始终是一个敏感却难以回避的话题。当技术瓶颈或娱乐需求驱动玩家寻求"捷径"时,各类卡盟平台便以"稳定低价""功能强大"为卖点吸引目光。但逆战辅助外挂卡盟真的靠谱吗?其宣称的"稳定使用"究竟是真实体验还是营销话术? 要解答这个问题,需从卡盟的运作逻辑、外挂的技术本质、平台的风险属性三个维度展开分析。

卡盟:灰色产业链中的"中间商"

所谓"卡盟",本质上是游戏辅助工具的分销平台,通过代理层级模式向玩家销售各类外挂。在逆战生态中,卡盟通常以"游戏资源站""辅助工具平台"等名义存在,上游对接外挂开发者,下游发展下级代理或直接面向终端玩家。其运作逻辑高度依赖信息差:开发者将外挂打包给卡盟,卡盟通过"功能演示""试用体验"吸引玩家付费,再利用代理网络扩大覆盖。

这种模式决定了卡盟的天然缺陷——它不掌握核心技术,仅充当资源搬运工。当腾讯逆战团队更新反作弊系统(如TP反作弊引擎)时,外挂开发者需重新调试代码,而卡盟往往处于被动等待状态。若开发者选择跑路或停止维护,卡盟平台上的"稳定使用"承诺便会瞬间崩塌。事实上,多数卡盟的"售后保障"仅限于"软件失效重发",却对"重发后再次失效"的责任避而不谈,这种单向风险转移机制,让玩家成为最终受害者。

"稳定使用":外挂的技术悖论

卡盟宣传中最常强调的"稳定使用",在外挂技术层面存在根本性悖论。逆战作为腾讯旗下的竞技射击游戏,其反作弊系统具备实时更新能力:一旦检测到外挂特征码,便会触发封号机制。而所谓"稳定的外挂",本质是开发者与反作弊系统的"猫鼠游戏"——通过内存读取、驱动注入等技术绕过检测,但这种绕过往往是短暂的。

以当前流行的"透视辅助"为例,卡盟宣称"100%不被封",但技术原理上,透视功能需读取游戏内存中的模型坐标数据,而TP反作弊引擎会持续监控进程行为。当检测到非正常的内存访问时,即便外挂本身未触发特征码,也会被判定为"异常操作"封号。更关键的是,外挂的"稳定性"与游戏版本更新强相关。若腾讯某次更新优化了渲染逻辑或数据包结构,依赖旧版本协议的外挂便会直接失效,卡盟只能等待开发者适配,期间玩家购买的"永久授权"沦为一次性商品。

风险叠加:卡盟平台的不可靠性

除了技术层面的不稳定,卡盟平台本身的可靠性更值得质疑。这类平台普遍存在三大风险:虚假宣传、跑路风险、安全威胁。

虚假宣传方面,卡盟常用"独家技术""官方合作"等话术包装,但逆战官方从未授权任何第三方辅助平台,所谓"独家"往往是开发者临时编造的概念。曾有玩家反馈,某卡盟宣称"内置过检测模块",实际使用中仍因"高频触发封号"被代理拉黑。

跑路风险则与卡盟的盈利模式直接相关。多数卡盟采用"预付费+代理押金"模式,当代理数量达到峰值后,平台运营者可能突然卷款跑路,导致玩家和代理双重损失。2023年某知名逆战卡盟关闭事件中,超万名玩家损失累计超百万元,维权因平台注册信息虚假而陷入僵局。

安全威胁同样不容忽视。卡盟提供的辅助工具常被捆绑木马、键盘记录等恶意程序,玩家在安装"外挂"的同时,账号密码、支付信息可能被窃取。某网络安全机构检测显示,超过60%的游戏外挂携带恶意代码,远超普通软件的安全风险。

法律与账号:被忽视的高昂成本

讨论卡盟是否"靠谱",必须绕不开法律与账号安全这两条红线。根据《网络安全法》第27条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;而《腾讯游戏许可及服务协议》明确禁止使用外挂,违者可永久封停账号。

现实中,使用卡盟外挂的玩家面临"双输"局面:短期可能获得游戏优势,但一旦被封号,不仅投入的金钱(外挂费用、账号充值)付诸东流,长期积累的游戏数据(段位、皮肤、战绩)清零。更严重的是,若外挂涉及破解游戏服务器、窃取用户数据等行为,还可能承担刑事责任。2022年,江苏某玩家因销售逆战外挂被判侵犯著作权罪,获刑两年并处罚金,这一案例揭示了灰色产业链的法律风险。

理性回归:游戏体验的本质追求

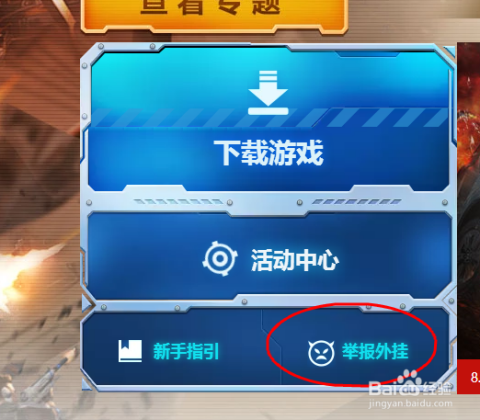

面对卡盟的诱惑,玩家需清醒认识到:真正的"稳定"从来不是外挂的虚假承诺,而是技术积累与游戏规则下的公平竞技。逆战作为一款运营十余年的射击游戏,其核心乐趣在于枪法、意识、团队配合的较量,而非外挂带来的"虚假胜利"。对技术提升有需求的玩家,可通过官方训练场、职业选手教学视频、社区攻略分享等合法途径提升实力;对娱乐体验有追求的玩家,则可尝试自定义房间、趣味模式等官方设计的轻松玩法。

游戏外挂与卡盟的存在,本质是玩家需求与灰色利益的畸形产物,但健康游戏生态的构建,离不开每个玩家的理性选择。与其在卡盟的"稳定"谎言中承担封号、法律、财产三重风险,不如回归游戏本质——在公平竞技中享受成长的快乐,在团队协作中体验真正的游戏魅力。