SVIP会员已成为各大平台的核心权益,从视频平台的超前点播、免广告,到电商平台的专属折扣、物流加速,用户为“尊享体验”付费的意愿持续攀升。然而,面对动辄数百元的年费,不少用户开始转向“刷SVIP”——以远低于官方的价格获取会员资格。在这一灰色市场中,“卡盟”等第三方平台频繁出现,“刷SVIP哪家强?卡盟是否值得信赖?”成为困扰消费者的核心问题。要解答这一疑问,需深入剖析SVIP服务的价值本质、“刷SVIP”市场的运作逻辑,以及卡盟类平台的真实风险。

SVIP的核心价值在于“特权”,但用户对“刷SVIP”的需求,本质是对“溢价”的抵触。官方SVIP定价往往基于综合成本:内容采购、技术研发、服务器维护、会员权益设计等,而第三方“刷SVIP”则通过绕过正规渠道、利用平台漏洞或灰色资源,以极低成本实现会员权益的“复制”。例如,部分视频平台的SVIP包含独占内容库、高清画质、多端登录等权益,官方定价198元/年,但“刷SVIP”平台可能仅需30-50元。这种价差背后,隐藏着账号安全、服务稳定性和法律合规性的多重隐患。

“刷SVIP”市场的乱象,首先源于信息不对称与监管缺失。消费者面对“永久SVIP”“官方授权”“100%稳定”等宣传语时,难以辨别真伪。事实上,多数“刷SVIP”行为分为三类:一是通过盗取的会员账号共享,二是利用平台系统漏洞(如旧会员体系未及时关闭)违规开通,三是伪造支付凭证(如虚假订单截图)欺骗用户。无论哪种方式,都直接违反了各大平台的用户协议,一旦被平台检测到,轻则会员资格被收回,重则账号被封禁,甚至面临法律追责。更危险的是,用户需向第三方平台提供账号密码、手机号等敏感信息,这些信息可能被用于盗号、诈骗或数据贩卖,导致“省了会员费,丢了整个账号”。

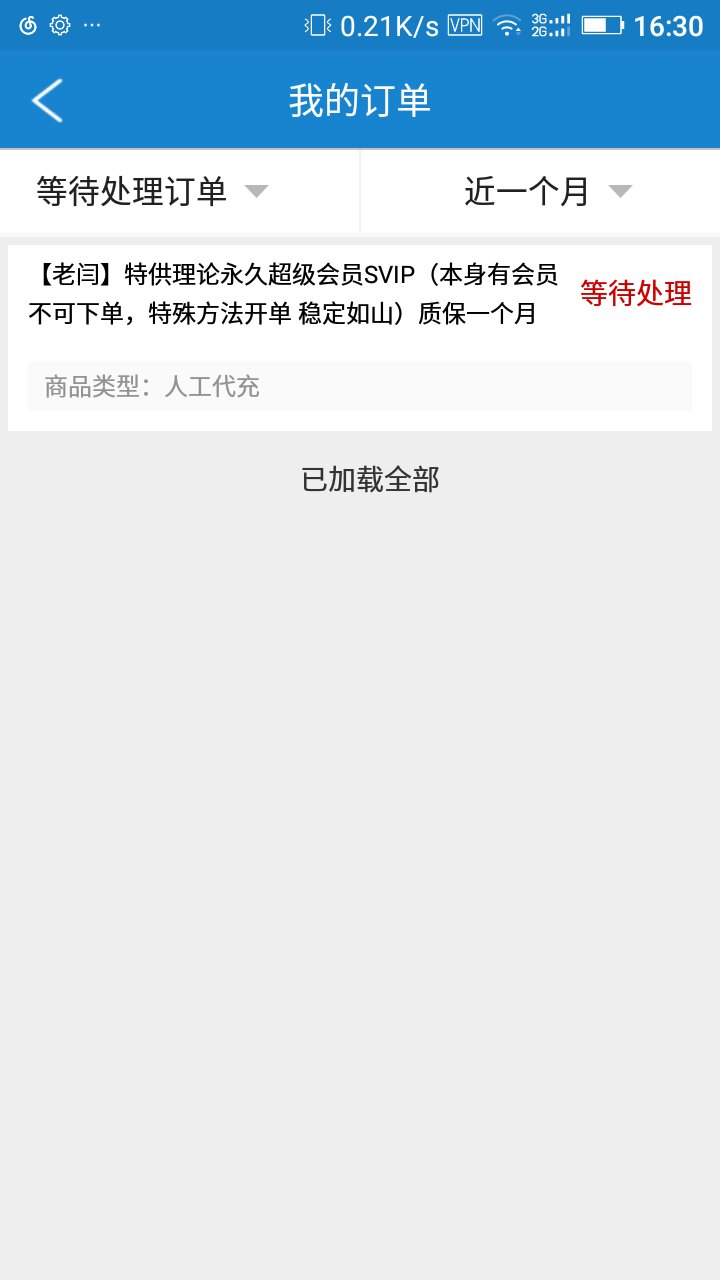

在“刷SVIP”的灰色产业链中,“卡盟”是典型的中间平台,其运作模式本质是“资源倒卖+信息撮合”。卡盟通常以“低价卡密”“批量账号”为卖点,上游对接的是盗号团伙、漏洞黑客或内部人员,下游则是贪图便宜的用户。这类平台往往打着“技术公司”“电商分站”的旗号,实则无任何正规资质,客服话术模棱两可,售后承诺形同虚设。曾有用户反映,通过卡盟“刷”的某视频平台SVIP,仅3天后就被回收,平台客服以“系统维护”“账号异常”为由推脱,最终投诉无门。更隐蔽的是,部分卡盟会诱导用户下载“定制版APP”,声称“需登录才能激活会员”,实则是木马程序,窃取用户隐私信息。从行业逻辑看,卡盟的可信度几乎为零——其盈利依赖违法操作,注定无法提供稳定服务,且随时可能“跑路”,用户权益毫无保障。

那么,“刷SVIP哪家强?”的答案,或许并非指向某个特定平台,而是指向“放弃刷SVIP”的理性选择。用户之所以被“低价”吸引,根源在于对官方会员价值的认知偏差:SVIP的权益不仅是“免广告”,更是持续的内容更新、稳定的用户体验和官方客服保障。以音乐平台为例,官方SVIP包含无损音质、独家首发、歌单云同步等功能,这些权益需要持续的技术投入,第三方平台根本无法复制。而“刷SVIP”看似省钱,实则可能因账号异常、权益缺失(如无法参与官方活动)造成隐性损失。

面对“卡盟是否值得信赖”的疑问,答案同样明确:不值得。从法律角度看,《网络安全法》《个人信息保护法》明确禁止非法获取、买卖公民个人信息,而卡盟的运作模式游走在法律边缘;从技术角度看,平台的风控系统日益完善,第三方“刷号”行为被检测的概率大幅提升;从行业趋势看,各大平台正在强化会员体系的“唯一性”和“安全性”,例如引入人脸识别、设备绑定等技术,进一步压缩灰色空间。

或许,消费者需要重新审视“会员价值”的本质:付费购买的不是一纸标签,而是安心与保障。与其在“刷SVIP哪家强”的迷雾中纠结,不如回归官方渠道——关注平台的会员活动(如新用户折扣、年卡优惠),或通过合法渠道(如信用卡积分兑换、合作权益赠送)获取会员资格。当用户不再为“低价”冒险,灰色市场自然会失去生存土壤,而健康的会员生态,才能让SVIP的“特权”真正回归价值本身。