“日赚300+,一部手机轻松刷红钻”——这样的宣传语在短视频平台和社交群聊中屡见不鲜,“刷红钻卡盟”作为近年来兴起的“副业风口”,以低门槛、高回报的承诺吸引着大量渴望赚快钱的人群。但剥开“轻松赚红钻”的糖衣,其背后究竟是可操作的灰色捷径,还是精心设计的骗局?

所谓“刷红钻卡盟”,本质上是依托各类虚拟商品交易平台(即“卡盟”),通过非正常手段批量获取平台虚拟特权(如红钻、VIP等级等)并变现的灰色产业链。红钻作为部分社交、娱乐平台的虚拟身份象征,通常对应着专属特权(如优先匹配、专属标识、功能解锁等),在特定场景下具有一定“社交价值”。而卡盟则充当了“中介”角色,宣称能帮助用户“刷取”这些红钻,并以“低价出售”或“引导用户自行刷取后分成”的模式盈利。

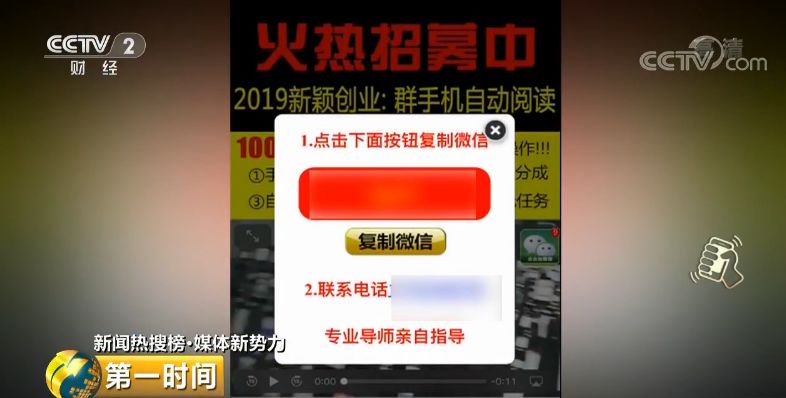

宣传中的“轻松赚红钻”极具迷惑性。卡盟运营者常以“无需经验、不限时间、一部手机即可操作”为噱头,配以“日入过百”“月入过万”的收益截图,甚至承诺“零风险高回报”。对于学生、待业者或寻求兼职的群体而言,这种“躺赚”模式无疑充满吸引力——不需要专业技能,不需要投入大量时间,只需按照指示“刷单”“注册账号”,就能“轻松”获取红钻并变现。

然而,深入剖析其运作逻辑,“刷红钻卡盟”的“轻松”背后暗藏多重陷阱。其一,“刷红钻”本身多为违规操作。多数平台的用户协议明确禁止通过第三方工具、批量注册、虚假交易等手段获取虚拟资产,一旦被系统检测到,轻则封禁账号,重则面临法律责任。其二,卡盟的“分成”模式往往是诱饵。用户需先向卡盟支付“会员费”或“押金”才能获得“刷单资格”,前期可能通过小额返利建立信任,但当用户投入大额资金后,便会被以“系统故障”“违规操作”等理由拒绝提现,最终血本无归。其三,红钻的“价值”被严重夸大。部分卡盟宣称的红钻可在主流平台通用,但实际仅在不知名的小平台中具有象征意义,且无法兑换为真实货币,所谓的“变现”不过是诱导用户继续投入的谎言。

参与“刷红钻卡盟”的代价远超想象。法律层面,根据《网络安全法》《电子商务法》,批量注册虚假账号、利用漏洞获取虚拟资产可能构成非法经营或诈骗,参与者即使非主谋,也可能因帮助信息网络犯罪活动承担连带责任。资金层面,超过90%的此类骗局最终以用户“投资”打水收场,卡盟运营者卷款跑路的案例屡见不鲜。个人信息安全更是堪忧——用户注册账号时提供的手机号、身份证、支付信息等,可能被用于其他非法活动,导致隐私泄露甚至电信诈骗。

“轻松赚红钻”的本质是利用人性弱点设计的认知陷阱。心理学中的“即时满足”效应在此体现得淋漓尽致:卡盟用“日结收益”“快速到账”的承诺,让用户忽视长期风险,陷入“短期获利”的错觉。同时,“从众心理”也起到推波助澜的作用——当社交群聊中有人晒出“收益截图”,更多人会跟风参与,却未意识到这些截图可能伪造,或是运营者自导自演的“托儿”。事实上,任何有价值的东西都不可能“轻松”获得,红钻作为虚拟资产,其获取本应基于平台规则(如充值购买、完成任务、活跃度奖励等),而非违规“刷取”。

虚拟商品的价值终究依附于平台生态和用户共识。以主流社交平台为例,红钻等特权标识的价值在于其稀缺性和社交属性,是通过平台规则和用户行为自然形成的。而通过“刷红钻卡盟”获取的“特权”,因违规性缺乏平台背书,不仅无法享受真实权益,反而可能因账号被封而失去所有投入。真正的“价值获取”应建立在合规基础上:例如通过内容创作、技能服务、合理消费等正常方式积累平台资源,既能获得真实权益,又能规避风险。

面对“刷红钻卡盟”的诱惑,最有效的防范是树立“天上不会掉馅饼”的认知。任何承诺“无门槛、高回报、零风险”的“副业”,大概率是骗局。对于虚拟商品交易,应选择官方正规渠道,警惕要求“先交钱、后返利”的模式,保护好个人信息和资金安全。归根结底,财富的积累从来离不开踏实劳动和合规经营,“轻松赚红钻”的幻象破灭后,留下的只有时间和金钱的浪费,以及潜在的法律风险。唯有摒弃投机心理,选择可持续的赚钱方式,才能真正实现“稳赚”。