卡盟余额提现困难的本质,是虚拟交易生态中用户资金权益与平台运营能力之间的深层矛盾。卡盟作为连接数字产品供应商与分销者的枢纽,其账户余额本质是用户在平台内的预付资金,具有“备付金”属性,理应具备随时可兑付的流动性。然而现实中,提现困难已成为行业高频痛点,其背后折射出平台资金管理漏洞、规则设计缺陷与外部监管环境的多重交织。解决这一问题,需从用户风险识别、平台合规运营与行业生态重构三个维度系统破局。

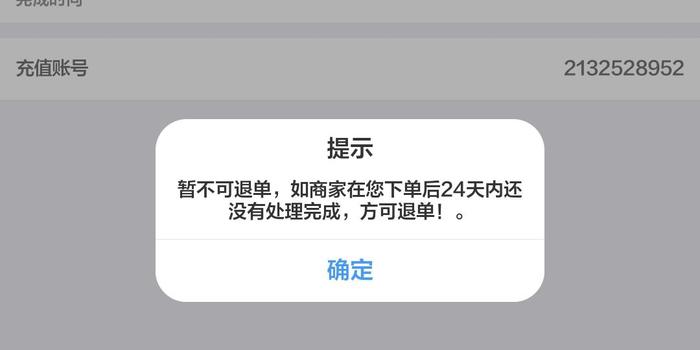

卡盟余额提现困难的核心诱因,往往指向平台资金链的脆弱性。部分卡盟平台采用“资金池”模式,将用户预付资金用于短期投资、扩张运营或填补亏损,一旦投资失利或新用户增长停滞,便会引发流动性危机,导致无法及时满足用户提现需求。更有甚者,少数平台通过设置“提现门槛”“手续费梯度”“审核周期”等隐性规则,变相限制用户资金流动——例如将提现最低额度从50元突然提升至500元,或以“系统维护”“风控审核”为由拖延提现时间,实则利用时间差占用用户资金。这种规则设计的随意性,本质是平台将自身经营风险转嫁给用户,严重违背了预付资金“专款专用”的基本原则。

用户在遭遇提现困难时,面临的不仅是资金沉淀的直接损失,更陷入维权困境。由于卡盟行业准入门槛较低,部分平台运营主体模糊,甚至未进行工商登记或备案,用户在维权时难以明确责任主体;即便平台主体清晰,其用户协议中常隐藏“最终解释权归平台所有”“提现需满足平台额外条件”等霸王条款,为用户维权设置法律障碍。更关键的是,用户与平台之间存在严重的信息不对称——平台对资金流向、真实盈利状况、合作渠道稳定性等核心信息高度保密,用户仅能通过提现是否顺畅判断平台风险,而此时风险往往已实质性爆发。这种“事后感知”的风险暴露模式,使用户在提现困难中处于绝对弱势地位。

应对提现困难,用户需构建“事前预防-事中控制-事后维权”的全流程应对体系。事前预防阶段,用户应优先选择具备第三方资金存管机制的卡盟平台——即用户资金由银行或支付机构独立存管,平台无法直接挪用,从根源上降低资金占用风险;同时,通过查询平台工商注册信息、用户评价、行业口碑等,规避无资质或高频投诉的平台。事中控制环节,用户需养成“小额、高频”的资金管理习惯,避免在平台内沉淀大额余额;交易过程中完整保留充值记录、提现申请截图、与平台客服的沟通记录等证据,为可能的维权做准备。事后维权时,若平台属恶意拖延或拒绝提现,可向市场监管部门投诉举报,或通过法律途径主张权益——根据《电子商务法》,平台未按约定提供提现服务构成违约,用户有权要求返还资金并赔偿损失。

从行业长远发展看,卡盟余额提现困难的根本解决,依赖于行业从“野蛮生长”向“合规化运营”的转型。平台需摒弃“资金池”思维,建立“用户资金与平台运营资金严格分离”的管理制度,接入银行存管或支付机构备付金监管体系,确保用户资金流转透明可追溯;同时,应主动公开提现规则,明确提现时限、手续费标准、审核流程等关键信息,杜绝“暗箱操作”。行业层面则需推动建立统一的自律规范,例如设定提现门槛上限、审核时限基准、资金存管覆盖率等指标,通过行业自律淘汰违规平台。监管层面亦需加强对虚拟交易平台的关注,将卡盟纳入“非银行支付机构”或“电子商务平台”的监管框架,明确其资金管理责任与合规义务,压缩监管套利空间。

卡盟余额提现困难的背后,是数字经济发展中“效率与安全”的经典命题。用户资金安全是行业生存的底线,平台合规运营是长期发展的基石,唯有将用户权益置于核心,通过技术手段提升资金透明度,通过制度设计约束平台行为,通过监管强化划定行业红线,才能让卡盟从“提现困难”的泥潭中走出,真正成为数字产品流通的高效枢纽。用户需从“被动承受者”转变为“主动监督者”,平台需从“短期逐利者”升级为“价值共建者”,如此方能实现用户资金安全与行业可持续发展的双赢。