卡盟免费空间赞的领取热潮背后,藏着行业生态的真实逻辑与用户认知的错位。当“免费”成为流量密码,当“空间赞”成为虚拟社交货币,无数卡盟用户涌入这场看似低成本的狂欢,却很少有人追问:这些打着“免费”旗号的空间赞,究竟是真的福利,还是精心设计的商业诱饵?要拆解这个问题,必须先穿透表层宣传,直抵卡盟行业的运营本质与用户心理的博弈核心。

卡盟免费空间赞的本质,是流量裂变的“钩子”,而非无条件的福利输出。卡盟作为虚拟商品交易平台,其核心业务涵盖游戏点卡、软件授权、会员服务等,本质上属于依赖用户基数与活跃度的互联网经济模式。在获客成本逐年攀升的当下,“免费空间赞”成为平台最经济的引流工具——用户完成点赞、分享、邀请等简单任务,即可获得一定数量的“空间赞”(通常用于提升个人主页热度、解锁特定功能或兑换小额虚拟商品)。这种模式看似用户让渡了少量社交行为,换取了实际价值,但平台的真实目的在于通过“免费”降低决策门槛,将潜在用户转化为活跃流量,再通过后续的会员升级、高溢价商品销售等实现商业闭环。正如行业观察者所言,“互联网时代的免费,从来都不是目的,而是手段”。

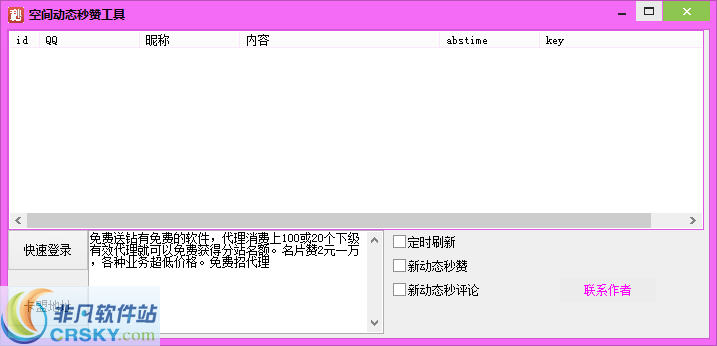

领取机制的真实性,取决于平台对“成本-收益”的精算,而非用户的主观期待。现实中,“卡盟免费空间赞”的领取往往伴随着隐性门槛。部分正规平台会设置阶梯式任务:基础点赞可领取小额赞,但若想获得更高价值的“空间赞”(如可用于平台内高级功能兑换的赞),则需要邀请一定数量新用户、完成实名认证,甚至开通月度会员。这种设计本质上是用“免费”做诱饵,引导用户投入更多时间、社交资源甚至金钱。而另一些灰色平台则利用“免费”噱头吸引用户,在领取环节设置跳转广告、强制下载APP,甚至直接窃取用户个人信息——这类平台从未打算兑现“免费”承诺,其真实目的在于流量变现与数据黑产。用户在“是否真能领到”的焦虑中,往往忽略了自身隐私与时间成本的无形流失。

用户对“免费空间赞”的价值认知,存在明显的“心理溢价”与“效用错配”。对卡盟用户而言,“空间赞”的价值并非固定,而是取决于使用场景。对于以社交展示为主的年轻用户,少量免费赞可能满足其虚荣心;对于依赖卡盟进行虚拟商品交易的从业者,空间赞或许能提升店铺曝光,吸引更多客户。但问题在于,多数平台并未明确“空间赞”的实际兑换比例与功能边界——例如,100个赞能兑换多少平台积分?这些积分能否用于购买高需求商品?信息不透明导致用户对“免费”价值的评估严重偏离实际。更值得警惕的是,部分平台通过“赞”的稀缺性制造焦虑,诱导用户为“凑够数量”而付费升级,最终陷入“为免费而付费”的悖论。

行业趋势下,“卡盟免费空间赞”的合规性与用户体验正面临双重考验。随着《网络安全法》《个人信息保护法》的落地,虚拟经济领域的监管日趋严格。正规卡盟平台开始调整运营策略,将“免费空间赞”与用户权益深度绑定:例如,完成实名认证的用户可获得永久有效的“基础赞”,通过优质内容创作(如分享商品测评、行业知识)可额外赚取“高级赞”,这种模式既提升了用户粘性,又避免了虚假宣传。但灰色地带仍未完全清除,部分小平台仍在利用“免费”噱头打擦边球,既不兑现承诺,也不履行数据保护义务。这种劣币驱逐良币的现象,不仅损害用户利益,更透支了整个卡盟行业的信誉。

面对“卡盟免费空间赞真的可以领吗”的疑问,答案并非简单的“能”或“不能”,而在于用户能否建立理性的价值判断框架。首先,要警惕“零成本陷阱”——任何“免费”背后都有价值交换,需评估自身投入的时间、隐私是否值得回报;其次,选择合规平台,查看其用户协议与隐私政策,确认“空间赞”的获取规则与实际用途;最后,回归消费本质:卡盟的核心价值在于商品与服务质量,而非“空间赞”的数量。当用户不再被“免费”的表象裹挟,才能真正看清这场流量游戏中的规则与风险,在虚拟经济的浪潮中既享受便利,又守住底线。毕竟,真正的“免费”,从来不是天上掉下的馅饼,而是价值交换下的理性选择。