卡盟刷会员,这个在数字时代悄然兴起的灰色服务,正引发无数人的疑问:卡盟刷会员真的违法吗?小心了!随着互联网经济的蓬勃发展,卡盟平台如雨后春笋般涌现,它们打着“快速提升会员数”的旗号,吸引着急于求成的商家和个人。然而,这背后潜藏的法律风险不容忽视。本文将从专业视角剖析这一现象,揭示其违法本质、社会危害,并呼吁大家警惕陷阱,回归合法经营的正道。

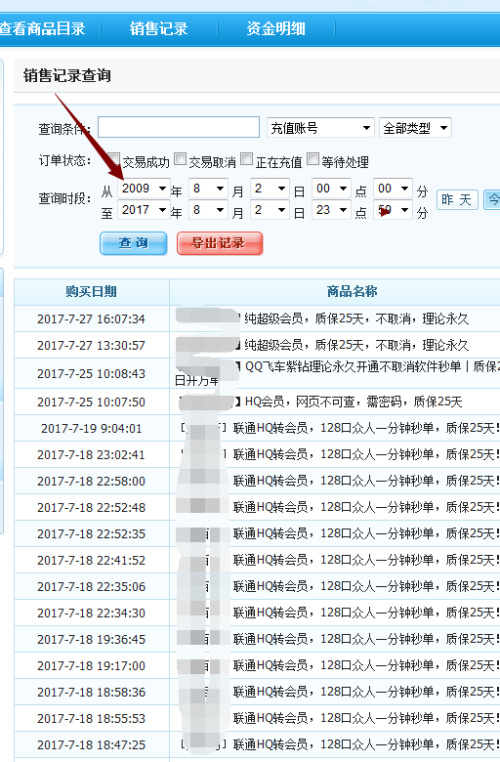

卡盟刷会员,顾名思义,是指通过卡盟平台提供的自动化工具或人工服务,伪造会员注册、活跃度或消费数据的行为。这些平台通常以“低价刷量”、“高效涨粉”为卖点,服务于电商、社交软件或内容创作者。例如,一家新开的网店,可能通过卡盟刷会员在短时间内将会员数从零飙升至十万,营造出繁荣假象,以吸引真实用户。这种行为看似便捷,实则违背了公平竞争的基本原则。卡盟平台作为中介,往往隐藏在虚拟网络背后,利用技术漏洞实现批量操作,但它们的存在本身就是对市场秩序的挑战。在价值层面,刷会员可能被部分商家视为短期策略,用于提升平台排名或融资估值,但这种价值是虚幻的,如同沙上城堡,一推即倒。随着行业竞争加剧,卡盟刷会员的应用范围不断扩大,从最初的电商平台延伸到直播、短视频等领域,形成了一条灰色产业链。然而,这种“价值”建立在违法基础上,终将付出沉重代价。

深入探讨卡盟刷会员的违法性,我们必须回归中国法律框架。根据《中华人民共和国网络安全法》第二十七条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。刷会员行为本质上是伪造数据,属于非法获取或篡改用户信息,直接触犯法律红线。此外,《反不正当竞争法》第八条明确禁止虚假宣传,刷会员通过虚假数据误导消费者,构成不正当竞争行为。卡盟平台作为帮凶,可能面临行政处罚,包括罚款、吊销执照,甚至刑事责任。例如,2022年某知名电商平台因刷会员事件被罚数千万元,负责人被追究刑责,这并非孤例。刷会员不仅违法,更是一种对消费者权益的侵害,它破坏了市场信任机制,让真实用户在虚假繁荣中蒙受损失。从行业趋势看,随着监管趋严,卡盟刷会员的生存空间正被压缩,但仍有部分铤而走险者,这凸显了法律意识的淡薄和合规教育的缺失。

卡盟刷会员带来的风险和挑战是多维度的。对个人而言,参与刷会员可能面临法律制裁,如罚款或拘留;对企业而言,一旦被平台或监管部门发现,轻则降权、封号,重则信誉扫地,用户流失。社会层面,这种行为加剧了数字经济的泡沫,导致资源错配——虚假数据掩盖了真实需求,阻碍了创新和健康发展。例如,在内容创作领域,刷会员让优质内容淹没在流量泡沫中,挫伤了创作者积极性。卡盟平台的技术手段虽先进,但并非无懈可击;随着AI检测技术的普及,刷行为更容易被识别,风险陡增。挑战还在于行业自律不足,部分商家为短期利益铤而走险,忽视了长期品牌建设。卡盟刷会员的泛滥,是对诚信体系的致命打击,它提醒我们:在追求效率的同时,绝不能以牺牲法律为代价。

从独特视角看,卡盟刷会员现象折射出数字经济的深层矛盾。一方面,它反映了市场对快速增长的渴望;另一方面,暴露了监管滞后和技术漏洞的短板。未来趋势显示,合法化、透明化将是唯一出路——企业应转向真实用户运营,如通过内容营销提升粘性,而非依赖刷量。卡盟平台若想生存,必须转型为合规服务商,提供数据分析等增值服务。个人用户也应提高警惕,避免卷入违法漩涡,选择正规渠道参与数字生态。唯有如此,才能构建健康可持续的网络环境。

卡盟刷会员真的违法吗?小心了!答案显而易见:违法且危害深远。让我们擦亮双眼,拒绝短视行为,拥抱合法合规的数字时代。在每一次点击和注册中,坚守诚信底线,共同守护公平竞争的市场秩序。