卡盟刷单作为一种网络营销手段,近年来在电商和社交平台上频繁出现,其核心问题始终悬而未决:它真靠谱吗?人们能否放心参与?这种模式本质上是通过虚假交易提升商品销量或信誉,看似能快速获利,实则暗藏巨大风险。 从行业视角看,卡盟刷单的可靠性问题源于其操作机制的不透明性和法律监管的缺失,导致参与者极易陷入欺诈陷阱。本文将深入剖析卡盟刷单的概念、潜在价值、实际风险及行业挑战,揭示其不可靠的本质,并呼吁理性对待此类活动。

卡盟刷单,通常指在特定平台(如卡盟)上组织刷手进行虚假购买行为,以模拟真实交易。卡盟作为中介平台,连接商家和刷手,刷手通过支付小额费用“刷单”,商家则借此提升商品排名和销量。这种模式在表面上看似乎提供了一种“快速致富”的途径,尤其吸引兼职者或学生群体。然而,其所谓的“价值”仅限于短期虚假繁荣,无法转化为可持续的商业增长。刷单行为扭曲了市场竞争机制,让消费者基于虚假信息做出决策,最终损害整个电商生态的健康发展。在应用层面,卡盟刷单常被用于刷销量、刷好评或刷信誉,但这些数据缺乏真实性,一旦被平台或监管部门识破,商家和刷手都将面临严重后果。因此,尽管有人视其为“灵活收入来源”,但实际应用中,它更像是饮鸩止渴的短视行为。

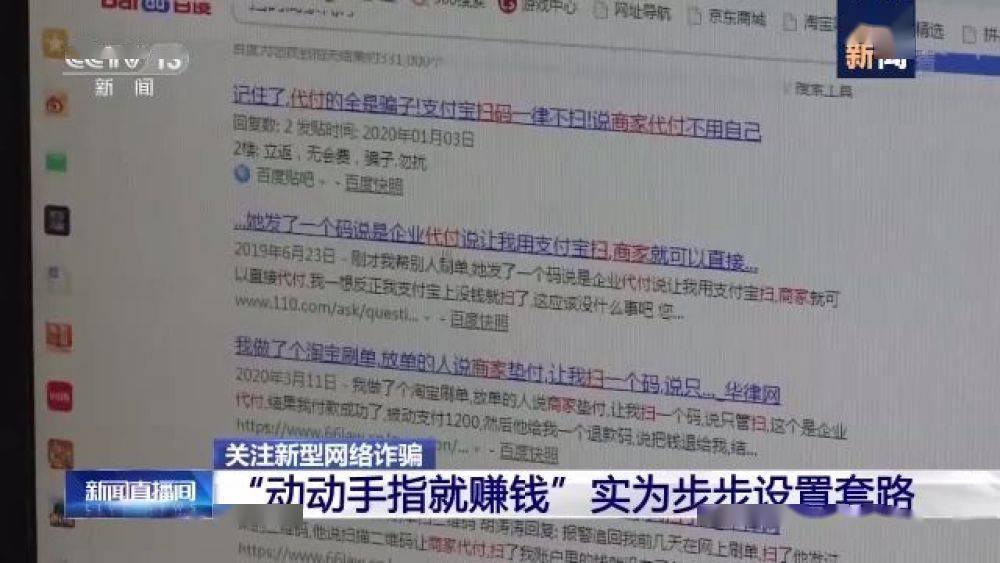

深入探讨可靠性问题,卡盟刷单的“靠谱”性根本无从谈起。刷单操作依赖于虚假身份和虚假交易,这本身就违背了诚信原则。 平台方往往声称提供“安全保障”,但现实中,刷手个人信息极易被泄露或滥用,导致隐私风险和经济损失。例如,许多卡盟平台要求刷手预付“刷单费用”,却以各种理由拒绝返款,或卷款跑路。行业数据显示,此类纠纷频发,受害者维权困难,因为刷单活动游走在法律灰色地带。从趋势看,随着电商平台算法升级,刷单行为更容易被检测,平台会降权或封禁违规账户,这进一步削弱了其可靠性。此外,刷单的“价值”被夸大——它或许能短暂提升商品曝光,但无法建立真实口碑,反而因虚假信息引发消费者投诉,损害品牌声誉。因此,卡盟刷单的可靠性问题并非偶然,而是其固有缺陷的必然结果。

参与卡盟刷单的风险和挑战不容忽视,人们能否放心参与?答案显然是否定的。法律风险是首要挑战,在中国,刷单行为违反《反不正当竞争法》和《电子商务法》,可能面临罚款甚至刑事责任。 许多参与者因贪图小利而忽视法律后果,一旦被查处,不仅经济损失,还可能影响个人信用记录。经济风险同样显著,刷手常遭遇平台诈骗,支付费用后无法收回本金,而商家则可能因刷单被平台处罚,导致账户冻结。行业挑战还包括监管滞后——尽管政策不断收紧,但卡盟平台仍利用技术手段规避监管,形成恶性循环。例如,一些平台转移到暗网或加密通讯工具,增加了执法难度。同时,刷单活动助长了社会不良风气,削弱了诚信经营的理念,对市场经济秩序造成长期危害。从现实关联看,刷单行为还可能涉及洗钱或数据犯罪,进一步放大其负面影响。

在深度分析中,卡盟刷单的挑战反映了数字营销行业的深层矛盾。其不可靠性源于商业模式的设计缺陷,而非外部因素。 平方方追求短期利益,忽视了用户体验和真实需求,导致刷单成为“毒药”而非“解药”。行业趋势显示,随着消费者对虚假信息的敏感度提升,刷单的生存空间被压缩。电商平台正引入AI检测和用户反馈机制,刷单行为更易暴露。此外,社会价值观层面,刷单违背社会主义核心价值观中的诚信原则,破坏公平竞争环境。参与者若盲目跟风,不仅自身受损,还可能助长社会浮躁心态。因此,卡盟刷单的挑战不仅是技术或法律问题,更是道德和伦理的考验。

回归主题核心,卡盟刷单的可靠性问题已清晰可见:它不靠谱,更不能放心参与。建议所有潜在参与者保持清醒,远离此类活动,选择合法合规的兼职或创业途径。 电商平台和监管部门应加强合作,完善举报机制,净化市场环境。唯有坚守诚信底线,才能实现可持续的商业繁荣和社会进步。卡盟刷单的教训警示我们,任何捷径背后都隐藏着代价,理性选择才是长久之计。