在视频平台会员权益竞争白热化的当下,腾讯视频成长值兑换的影视会员、周边礼品等福利,让不少用户动起了“捷径”的心思。其中,“卡盟刷腾讯视频成长值”的说法在部分社群流传,声称通过特定工具可快速提升成长值。那么,卡盟刷腾讯视频成长值真的可行吗?答案远比“是”或“否”复杂,其背后涉及平台规则、技术对抗、用户风险与价值平衡的多重博弈。

卡盟,作为互联网虚拟服务的灰色地带聚合平台,最初以游戏充值、账号交易为主,近年来逐渐延伸至视频平台的“数据服务”。所谓“刷腾讯视频成长值”,本质是通过模拟或伪造用户行为,绕过平台正常的成长值获取机制,实现短时间内积分暴增。腾讯视频成长值体系的核心逻辑,本是通过用户观看时长、互动评论、签到打卡等真实行为,量化用户粘性并兑换权益,其设计初衷是鼓励优质内容消费。而卡盟提供的“刷值”服务,则直接破坏了这一生态平衡。

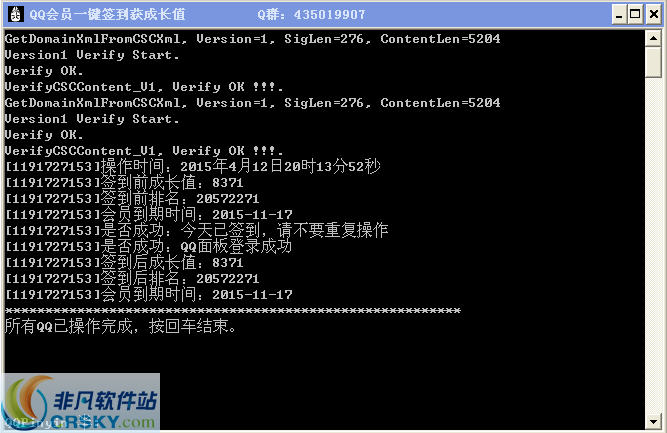

从技术层面看,卡盟刷成长值通常采用三类手段:一是脚本自动化,通过编程模拟用户点击、播放、退出等操作,制造虚假观看记录;二是设备集群,利用大量虚拟或真实设备批量操作,规避单账号行为异常检测;三是接口漏洞挖掘,若平台成长值计算接口存在逻辑缺陷,可能通过参数篡改直接增加积分。然而,腾讯视频作为拥有亿级用户的成熟平台,早已构建起多层反作弊体系。例如,基于机器学习的用户行为分析模型,能识别异常播放轨迹(如无画面点击、倍速播放却停留超长)、设备指纹关联(同一IP下多账号同步操作)、以及与用户历史行为的偏离度。一旦触发风控机制,轻则成长值清零、账号受限,重则永久封禁,用户投入的时间和金钱成本将瞬间归零。

更深层的风险在于卡盟平台本身的不确定性。这类服务多通过加密通讯、暗网交易,缺乏正规监管,用户可能面临“付款即跑路”的骗局——支付后发现工具无效,或成长值短暂增加后被平台追溯扣除。更严重的是,部分卡盟工具捆绑木马或恶意脚本,可能导致用户账号密码泄露,甚至关联支付账户被盗刷。从法律角度看,《网络安全法》明确禁止“非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的行为”,卡盟刷值若涉及破坏计算机系统或非法获取数据,用户可能无意中触犯法律边界。

即便侥幸短期成功,其价值也值得商榷。腾讯视频成长值兑换的权益,如VIP月卡、周边礼品等,实际价值通常远低于用户为“刷值”付出的金钱成本。例如,某卡盟宣称“100元可刷1万成长值”,兑换一个月VIP需6000成长值(成本60元),而官方新用户首月仅需15元,长期用户通过活动购买甚至更低。这种“高成本低回报”的置换,本质上是对用户认知的误导。此外,依赖刷值获取的成长值,无法享受平台针对真实用户的深度权益,如专属活动参与权、线下见面会资格等,最终反而错失了成长值体系的真实价值。

真正可持续的成长值获取,始终回归平台设计的初衷——真实的内容互动。腾讯视频近年来不断优化成长值体系,例如增加“追剧打卡连续奖励”“互动话题参与积分”“观看正片解锁隐藏福利”等机制,这些规则既鼓励用户深度消费内容,也通过算法精准匹配用户兴趣,提升观看体验。对于用户而言,与其冒险尝试卡盟刷值的灰色操作,不如合理规划时间:每日签到5分钟、观看一部热门剧集的正片、参与评论区互动,既能稳步积累成长值,又能享受内容本身的乐趣,同时规避了所有潜在风险。

归根结底,卡盟刷腾讯视频成长值,看似是“效率捷径”,实则是高风险、低回报的短视行为。在平台技术迭代与规则完善的双重压力下,这类操作的生存空间被不断压缩,而用户账号安全、法律风险与权益损失的成本却日益凸显。数字内容生态的健康发展,需要平台与用户的共同维护——平台通过规则保障公平,用户通过合规行为实现价值交换。唯有放弃“走捷径”的侥幸心理,回归真实的内容消费与互动,才能让成长值真正成为连接用户与平台的良性纽带,而非破坏生态平衡的灰色工具。