暗区卖挂网站卡盟作为一种网络犯罪现象,正日益侵蚀数字生态的健康,亟需系统性治理。 这类平台融合了暗区匿名性、卖挂非法交易、网站便捷性和卡盟规模化运作,形成了一条隐蔽的灰色产业链。其核心在于通过暗网或隐蔽网站销售游戏外挂、作弊软件,并以卡盟形式实现批量分发和盈利,严重威胁着网络安全和游戏产业的可持续发展。深入剖析这一现象,需从概念界定、运作机制、危害蔓延及应对挑战等维度展开,以揭示其深层逻辑并寻求有效遏制路径。

暗区卖挂网站卡盟的本质是网络犯罪的数字化变种,其中“暗区”指代利用Tor等工具隐藏的匿名网络空间,“卖挂”特指销售游戏作弊工具,“网站”作为交易载体提供用户界面,“卡盟”则指代卡密联盟模式,通过预付卡或虚拟密钥实现自动化分销。这些元素相互交织,构建了一个去中心化的非法市场。例如,卡盟平台常以“游戏辅助工具”为幌子,吸引玩家购买外挂,实则植入恶意软件,窃取账号或个人信息。其运作依赖于加密货币支付和暗网通信,确保交易匿名性,使得追踪难度倍增。这种模式不仅破坏了游戏公平性,还衍生出数据泄露和金融诈骗等次生风险,凸显了其作为网络犯罪温床的内在属性。

从价值层面看,暗区卖挂网站卡盟的“价值”纯粹是负面的,它以牺牲公共利益为代价牟取暴利。对游戏产业而言,外挂泛滥导致玩家流失和收入下降,据行业观察,大型游戏公司每年因作弊损失数亿美元收入。同时,这类平台通过卡盟规模化运作,降低了犯罪门槛,使得小规模团伙也能快速获利,形成恶性循环。更深远的是,它扭曲了数字经济的信任基础:玩家在不知情中参与非法交易,可能面临法律追责,而开发者被迫投入巨资反作弊,挤压了创新资源。这种“价值”本质上是社会成本的外部化,最终由普通用户和合法企业承担,凸显了其不可持续性和危害性。

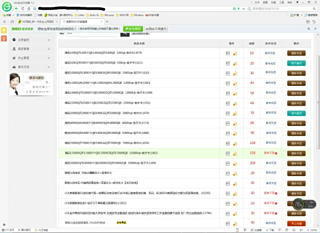

在应用层面,暗区卖挂网站卡盟的运作机制高度专业化,体现了网络犯罪的演进趋势。典型流程包括:首先,犯罪团伙在暗区搭建网站,利用SEO技术伪装成正规游戏论坛;其次,通过卡盟系统生成外挂激活码,用户支付后自动获取;最后,借助社交媒体和暗网广告引流,形成闭环交易。技术层面,他们常采用AI生成外挂代码,绕过检测系统,并利用区块链洗钱,增加执法难度。这种应用模式不仅高效,还具备自适应能力,如针对新游戏快速开发作弊工具,使得打击行动滞后于犯罪创新。其核心在于利用数字工具的漏洞,将非法活动“合法化”包装,反映出网络犯罪与科技发展的共生关系。

趋势分析显示,暗区卖挂网站卡盟正呈现全球化、智能化和年轻化特征。全球化方面,犯罪团伙跨国协作,利用不同司法管辖区差异规避监管;智能化上,AI和大数据的应用使外挂更隐蔽,卡盟平台能精准定位目标用户;年轻化则体现在青少年易受诱惑,成为主要消费群体。这些趋势加剧了治理复杂性,例如,暗区交易量年增长率超20%,卡盟模式已扩展到其他虚拟商品领域。若不干预,其可能演变为更广泛的网络犯罪枢纽,威胁国家数字主权。因此,理解这一趋势对制定前瞻性策略至关重要。

面对暗区卖挂网站卡盟的挑战,需从法律、技术和社会多维度破解。法律层面,跨国协作不足和证据获取难是主要障碍,需加强国际条约和数字取证能力;技术上,游戏公司应升级AI反作弊系统,而卡盟平台需被纳入监管黑名单;社会层面,公众教育缺失导致认知盲区,特别是青少年缺乏风险意识。这些挑战相互交织,要求综合治理:例如,立法应明确卡盟运营为非法,技术部门需开发实时监测工具,社区则要倡导健康游戏文化。唯有如此,才能切断其生存根基。

暗区卖挂网站卡盟的持续蔓延,不仅腐蚀了数字空间的公平性,更折射出网络治理的深层困境。 其根源在于技术滥用与监管滞后的失衡,而解决之道在于构建多方参与的防御体系:政府强化立法执行,企业提升技术韧性,公众提升媒介素养。长远看,遏制这一现象将重塑数字经济的信任生态,推动游戏产业向创新驱动转型,最终实现网络空间的清朗与安全。