当“0元华云卡盟”在社交平台和短视频广告中频繁刷屏时,“免费领取话费、流量、视频会员”的承诺确实戳中了许多用户的心理。但剥开“0元”的外衣,这种看似无本的福利模式,究竟藏着怎样的商业逻辑?用户真的能从中享受到实质性优惠,还是只是被精心设计的流量游戏所裹挟?要回答这个问题,必须深入剖析“0元华云卡盟”的运作本质、价值边界与潜在风险。

“0元”背后的用户注意力经济逻辑

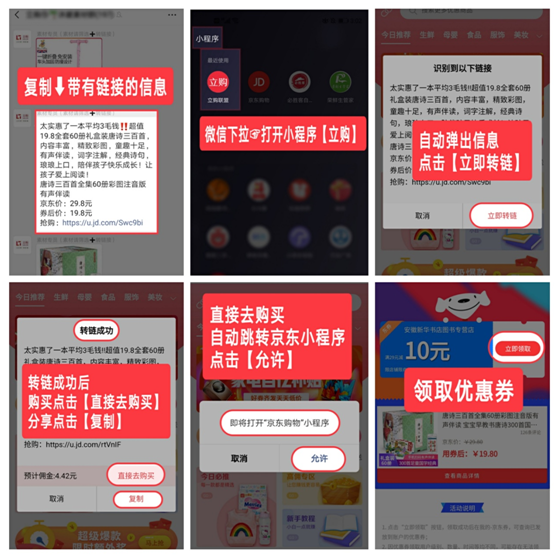

“0元华云卡盟”的核心玩法,本质上是“用户流量换商品”的注意力经济变现。平台通过“0元领取”的低门槛诱饵吸引用户注册、完成任务(如下载APP、观看广告、邀请好友),再将用户的行为数据转化为广告收益或流量分成。例如,用户为领取一张50元话费券,可能需要完成3个APP下载任务,而平台从广告商处获得的单用户收益远高于话费成本。这种模式下,“0元”并非平台真金白银的补贴,而是用户通过自身时间和注意力支付的“隐形成本”。对平台而言,用户的活跃度、数据价值远超虚拟商品本身的成本,因此“0元”只是获客的营销工具,而非真正的优惠。

“优惠”的真实性:隐性成本与价值缩水

用户能否享受到“优惠”,关键在于隐性成本是否可控、实际价值是否匹配预期。现实中,“0元华云卡盟”的优惠往往伴随多重限制:一是领取门槛高,如“0元话费”需连续30天每日签到,且每日仅限前100名;二是商品价值缩水,承诺的“100元视频会员”实际到账可能为多个平台的月度会员拼凑,单平台价值不足20元;三是使用限制多,如话费券仅限特定号码充值,且不能与套餐叠加。更关键的是,用户为完成任务消耗的时间成本、手机存储空间(因下载过多APP)以及个人信息泄露风险,往往被平台刻意淡化。当用户为了一张“0元话费券”耗费数小时,实际收益已远低于直接购买,所谓“优惠”自然无从谈起。

行业乱象:虚假宣传与权益保障缺失

当前“0元华云卡盟”市场存在大量乱象,进一步削弱了用户的优惠体验。部分平台通过“虚假库存”欺骗用户,宣称“0元商品限量1000份”,实际却长期处于“已抢完”状态,实为诱导用户完成任务的幌子;还有平台在用户完成所有任务后,以“系统异常”“账号违规”等理由拒绝发货,且客服长期失联,导致用户权益受损。更值得警惕的是,部分“华云卡盟”平台未取得虚拟商品经营资质,其提供的充值渠道存在盗号、封号风险,用户可能因贪图“0元优惠”导致更大的财产损失。这些乱象的本质,是部分平台利用信息不对称和用户贪便宜心理,将“优惠”包装成收割工具,而非真正的福利。

理性看待:在“免费”与“价值”间找到平衡

对用户而言,“0元华云卡盟”并非完全不可触碰,但需建立理性认知:首先,明确自身时间成本,若完成任务耗时过长(如超过1小时换10元话费),则实际收益为负;其次,警惕高诱惑低兑现的承诺,对“0元领高端电子产品”等明显违背商业逻辑的宣传保持警惕;再次,优先选择有正规资质、口碑良好的平台,仔细阅读用户协议,关注提现门槛、商品有效期等细节;最后,保护个人信息,避免为领取小额优惠过度授权通讯录、位置等敏感权限。真正的优惠不是“0元”的标签,而是以合理成本获得匹配需求的商品,用户唯有跳出“免费即划算”的思维陷阱,才能避免成为流量游戏中的“待宰羔羊”。

结语:回归价值本质,拒绝“0元”陷阱

“0元华云卡盟”的兴起,折射出互联网经济中流量竞争的白热化,也暴露出部分平台对用户权益的漠视。对行业而言,唯有将“优惠”建立在真实价值与透明规则之上,才能赢得用户信任;对用户而言,擦亮双眼、算清“隐性成本账”,才是享受数字消费红利的正确姿势。毕竟,没有无缘无故的“0元”,只有未被明码标价的“代价”。在追求优惠的路上,守住理性底线,才能让每一次消费都真正物有所值。