在数字化营销与消费互动日益频繁的当下,“卡盟东鹏必中”这一概念迅速崛起,声称参与者每次都能成功获得预期回报,如中奖、优惠或积分兑换。然而,这种看似完美的承诺是否经得起现实检验?其核心问题在于可靠性——真的每次都能成功吗? 本文将聚焦这一挑战角度,深入剖析卡盟东鹏必中的运作机制、潜在风险及实际应用中的矛盾,揭示其背后的真相,并提供基于行业常识的深度见解。

卡盟东鹏必中,本质上是卡盟平台(一种在线卡券或积分联盟服务)与东鹏品牌(如东鹏特饮等饮品企业)联合推出的促销活动,宣称用户参与即“必中”,保证每次都能获得奖励。这种模式的价值在于其强大的吸引力:通过降低参与门槛,提升用户粘性,帮助企业快速积累流量和销售数据。例如,消费者在卡盟平台购买东鹏产品后,扫描二维码参与抽奖,系统承诺100%中奖,可能获得优惠券、实物奖品或积分。应用层面,它广泛用于快消品行业,尤其在饮料、零食等领域,通过“必中”标签刺激冲动消费,推动品牌曝光。趋势上,随着电商和社交媒体的融合,此类活动正从线下扩展至线上直播、小程序等渠道,形成“即时反馈”的营销闭环。然而,这种看似无懈可击的模式,却隐藏着根本性挑战——其“每次都能成功”的宣称,往往在现实中遭遇滑铁卢。

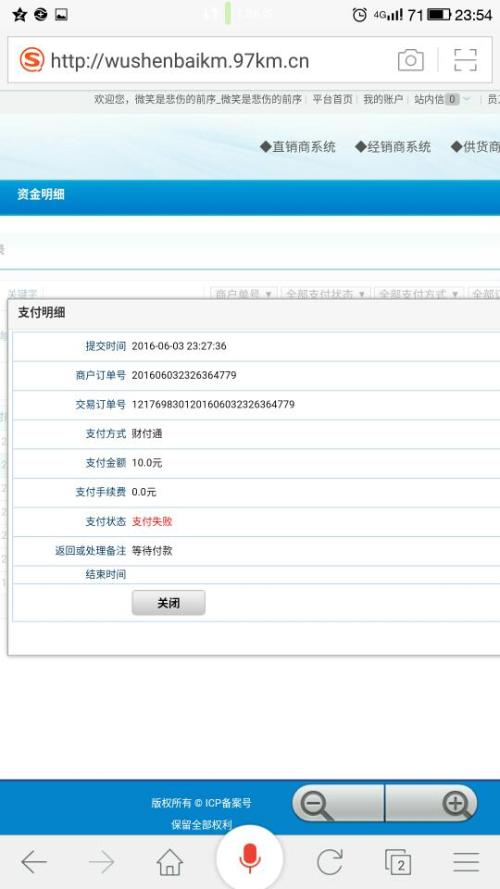

深入探讨“真的每次都能成功吗?”这一核心问题,需从机制和风险角度切入。首先,卡盟东鹏必中的运作依赖于概率设计和资源分配。表面上,系统宣称“必中”,但实际奖励常被分级:高价值奖品(如手机、现金)名额极少,而低价值回报(如小额优惠券)占比极高。这导致用户虽“中奖”,却可能获得与预期不符的微薄收益,甚至需额外消费才能兑现。例如,某东鹏促销活动中,用户扫描瓶盖码后,系统自动发放“必中”奖励,但90%为满减券,需再次购买才能使用,实质上变相捆绑销售。其次,技术漏洞和运营失误频发,挑战“每次成功”的可靠性。卡盟平台作为第三方服务商,其系统稳定性直接影响活动效果。高峰期访问量激增时,服务器崩溃或数据延迟可能导致用户参与失败,奖励无法即时到账。更严重的是,部分活动设置隐藏条款,如“每日限前100名必中”,或要求用户完成复杂任务(如分享朋友圈),这些条件在宣传中常被淡化,导致用户误以为“每次都能轻松成功”。现实中,消费者投诉案例屡见不鲜:有人参与卡盟东鹏必中活动,却因网络问题错过时间窗口,奖励失效;或发现奖品库存不足,系统自动降级处理。这些现象暴露了模式的内在矛盾——企业为控制成本,不得不牺牲“每次成功”的纯粹性,而用户则因信息不对称,面临期望落空的风险。

从行业视角看,卡盟东鹏必中的挑战不仅限于个体体验,更折射出营销伦理与可持续性问题。一方面,过度依赖“必中”承诺,可能引发消费者信任危机。当用户多次遭遇“成功”名不副实时,品牌口碑受损,东鹏等企业可能陷入“短期引流、长期流失”的恶性循环。数据显示,类似活动若奖励兑现率低于80%,用户复购率会显著下降。另一方面,监管环境趋严,要求企业透明化运营。中国消费者权益保护法强调“真实宣传”,若卡盟东鹏必中活动存在虚假承诺,可能面临法律风险。例如,某些平台被曝“必中”实为概率抽奖,与宣称不符,最终被监管部门处罚。此外,趋势上,消费者正从盲目追求“必中”转向理性评估价值,企业需调整策略,如引入“透明概率公示”或“无门槛奖励”,以平衡吸引力与可靠性。这一转变,标志着卡盟东鹏必中模式必须进化,否则将被市场淘汰。

面对这些挑战,行业参与者需采取务实对策。消费者应保持清醒认知,卡盟东鹏必中虽诱人,但“每次都能成功”绝非绝对真理。建议用户在参与前细读活动规则,评估奖励的实际价值,避免因小失大。企业层面,东鹏等品牌方应强化合作监管,确保卡盟平台系统稳定,并主动披露奖励分配机制,如明确高价值奖品的中奖概率,以诚信重塑信任。长远看,卡盟东鹏必中的价值不在于“必中”本身,而在于构建可持续的互动生态——通过优化技术、透明运营,将“成功”从承诺转化为可验证的体验,方能实现用户与企业的双赢。