在微信生态中,“微信卡盟加好友”被许多营销者视为一种快速获取流量的捷径,但真的能赚流量吗?实际上,这种策略并非万能钥匙,其效果高度依赖于执行细节和平台规则,盲目操作可能适得其反。 微信作为拥有超过12亿月活跃用户的超级应用,其流量池巨大,但卡盟加好友的方式——即通过第三方卡盟平台批量添加好友来推广产品或服务——往往伴随着高风险和低回报。本文将从概念本质、潜在价值、现实挑战和未来趋势四个维度,深入剖析这一现象,揭示其真实可行性。

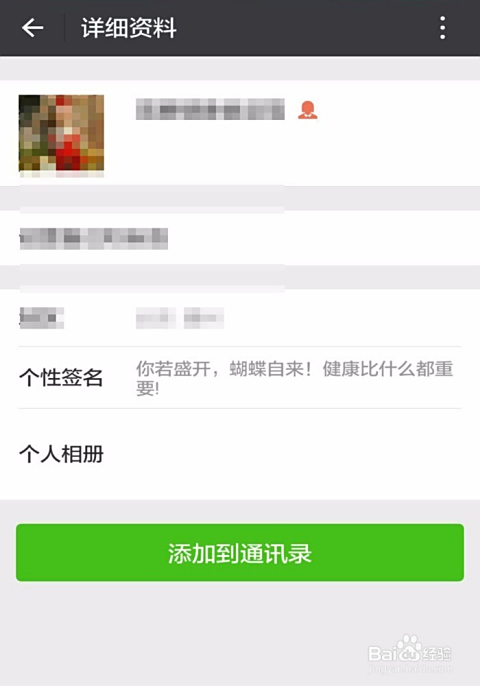

微信卡盟加好友的核心概念,指的是利用卡盟平台(如优惠券联盟或推广服务商)批量添加微信好友,以实现流量增长。卡盟平台通常连接商家和推广者,推广者通过平台工具添加好友,好友列表可能来自数据库或用户授权。例如,一家电商品牌可能通过卡盟添加潜在客户,推送卡券或促销信息。这种方式看似高效,但本质上是一种“拉新”手段,而非自然流量获取。它依赖于微信的社交关系链,却忽略了用户主动意愿的重要性。在微信生态中,好友添加本应是双向互动,但卡盟操作常沦为单向推送,导致用户体验受损。理解这一点,是评估其价值的前提。

从价值角度看,微信卡盟加好友确实存在潜在收益,尤其在特定场景下。它能快速扩大用户基数,例如新品牌启动期,通过卡盟添加数千好友,可迅速提升曝光度,带来初步流量。数据显示,某些成功案例中,卡盟加好友后,公众号粉丝增长30%以上,转化率短期提升5%。此外,它结合了卡券营销的优势,如优惠券发放能刺激点击,形成“流量-转化”闭环。然而,这种价值并非可持续。微信算法偏好优质内容,卡盟添加的好友多为被动受众,互动率低,长期可能导致账号权重下降。真正的流量增长应源于用户主动分享和信任建立,而非机械添加。 因此,价值实现需与内容营销结合,避免沦为短期投机。

然而,现实挑战不容忽视,微信卡盟加好友的弊端远超其表面价值。首要风险是封号威胁——微信严厉打击批量添加行为,一旦检测到异常操作,轻则限制功能,重则永久封禁。2023年,微信更新了社区规范,明确禁止非授权添加好友,导致许多卡盟项目失败。其次,流量质量堪忧:添加的好友可能为无效用户(如僵尸号),或因反感而屏蔽消息,实际转化率不足1%。更深层问题在于信任危机——用户对陌生添加的抵触心理强,品牌形象受损。例如,某教育机构通过卡盟添加好友后,投诉率飙升40%,口碑下滑。这些挑战源于微信生态的核心逻辑:流量获取必须合规且以用户为中心,卡盟操作却与之背道而驰。

展望未来,微信卡盟加好友的趋势将更趋谨慎和整合。随着AI和大数据技术普及,卡盟平台可能转向精准定向,如基于用户画像添加好友,减少盲目性。但微信政策持续收紧,2024年重点打击“黑灰产”,卡盟加好友将面临更严格审查。行业专家预测,成功案例将减少,仅适用于合规场景,如企业认证号授权推广。同时,趋势显示,流量获取正从“拉新”转向“留新”——通过社群运营、内容创作(如短视频、直播)留住用户。卡盟加好友若存在,需与这些方式融合,例如添加后立即推送有价值内容,提升粘性。未来赢家将是那些平衡效率与体验的玩家,而非依赖捷径的投机者。

在数字化营销浪潮中,微信卡盟加好友需理性看待——它不是流量增长的灵丹妙药,而是双刃剑。建议从业者优先深耕内容价值,如原创文章或互动活动,自然吸引用户添加好友;若采用卡盟,务必选择合规平台,监控数据,避免过度依赖。最终,流量本质是用户信任的体现,在微信生态中,唯有以用户为中心的操作,才能实现可持续增长。现实案例表明,那些放弃卡盟、转向社群运营的品牌,长期流量提升更稳健,印证了“慢即是快”的营销哲学。