想刷QQ会员永久,平台卡盟靠谱吗?这是许多QQ用户在追求“永久特权”时绕不开的疑问。随着社交场景对会员权益的需求增长,“永久会员”的诱惑让不少人将目光投向了声称能低价获取的卡盟平台。然而,在这些“超值优惠”背后,隐藏的不仅是账号安全风险,更可能触及法律与平台规则的底线。要判断卡盟是否靠谱,需先拆解其运作逻辑、风险本质,以及用户真正需要的“会员价值”究竟是什么。

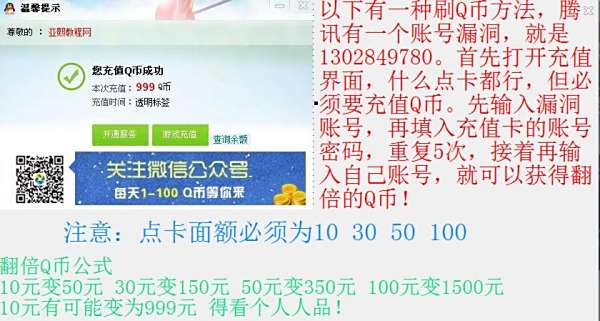

卡盟,本质上是一个虚拟商品交易平台,最初以游戏点卡、话费充值为主营业务,后逐渐延伸至各类互联网会员服务。当官方渠道的QQ会员仅有月卡、季卡、年卡等短期选项时,卡盟却打出“永久会员XX元”的标语,迅速抓住了用户“一劳永逸”的心理。其宣传逻辑通常基于“低价+独家渠道”,声称与内部人员合作或通过技术漏洞获取会员资格,甚至伪造交易记录让用户产生“正规充值”的错觉。但深入分析便会发现,所谓的“永久会员”根本不符合腾讯官方的产品设计——QQ会员的“永久”本质是用户协议中的权益延续,需通过官方持续授权实现,卡盟不可能绕过这一底层逻辑。

卡盟的“永久”承诺,本质上是利用信息差构建的消费陷阱。用户在支付费用后,可能遇到三种情况:一是短期权益伪装成“永久”,例如用1年会员的权益伪造“永久”标识,到期后平台失联;二是通过非法手段盗取他人会员权益转赠,导致原主申诉后账号被收回,用户最终“人财两空”;三是利用脚本模拟会员状态,一旦腾讯官方检测到异常,立即封禁关联账号。更有甚者,卡盟平台在获取用户账号密码后,不仅盗刷会员,还会窃取聊天记录、好友关系等隐私信息,用于后续诈骗或数据贩卖。这些风险并非危言耸听,而是大量用户在维权曝光中证实的现实。

从法律层面看,卡盟的“刷会员”行为已涉嫌违反《网络安全法》与《腾讯许可协议》。腾讯明确禁止任何第三方通过非官方渠道销售会员服务,对盗用、伪造权益的行为保留追责权利。用户若通过卡盟获取“永久会员”,看似是“薅羊毛”,实则是参与非法交易,一旦被平台追溯,轻则会员权益被清零,重则账号永久封禁,甚至面临法律诉讼。2022年,浙江警方就曾破获一起利用卡盟平台非法销售QQ会员的案件,涉案金额超千万元,多名参与者因侵犯著作权和非法经营罪被处罚——这为所有心存侥幸的用户敲响了警钟。

用户之所以对卡盟“趋之若鹜”,根源在于对“永久会员”价值的误解。许多人认为,会员的核心价值在于“省钱”——长期购买年卡不如一次性支付“永久”费用。但事实是,QQ会员的权益设计本就是“短期激励”,如聊天装扮、等级加速、专属表情等,均以活跃用户为服务对象。若账号长期闲置,“永久会员”反而成了无用功;若账号频繁使用,官方渠道的年卡叠加活动(如“充12个月送3个月”)性价比远高于卡盟的“永久”噱头。更重要的是,会员的真正价值在于稳定的服务保障与官方信任背书,而卡盟提供的“权益”随时可能因平台政策调整或法律风险消失,用户投入的成本最终沉没。

面对“想刷QQ会员永久”的需求,更理性的选择是回归官方渠道的权益规划。腾讯时常推出会员活动,如生日特权、好友助力、节日折扣等,用户可通过参与活动获取额外时长;对于长期使用者,年卡+叠加优惠券的组合成本已接近卡盟“永久”报价,却能获得100%的权益保障。此外,需明确“永久”并非会员服务的常态,互联网产品的权益设计始终与用户活跃度、平台规则绑定,试图通过捷径获取“永久”,本质上是对数字产品价值的误判。

卡盟平台的“靠谱”与否,答案早已清晰:它既无法提供真正的“永久会员”,更以用户账号安全与法律风险为代价满足短期虚荣。在数字生活日益重要的今天,保护账号安全就是保护个人数字资产,遵守平台规则就是维护健康的网络生态。与其追逐虚无缥缈的“永久”,不如通过官方渠道理性规划会员需求——毕竟,稳定的社交体验与权益保障,才是会员服务的真正价值所在。