探讨旺旺卡盟解除防沉迷系统的可行性,需从技术、法律和社会多维度综合评估。旺旺卡盟解防沉迷,这招可行吗? 这一问题背后,涉及游戏平台运营机制、未成年人保护政策以及潜在风险链条。旺旺卡盟作为游戏服务聚合平台,常被用户视为获取账号或工具的渠道,而防沉迷系统则是中国为遏制未成年人过度游戏设计的核心监管措施。解除这一系统,表面上看似便捷,实则暗藏多重隐患,其可行性需审慎剖析。

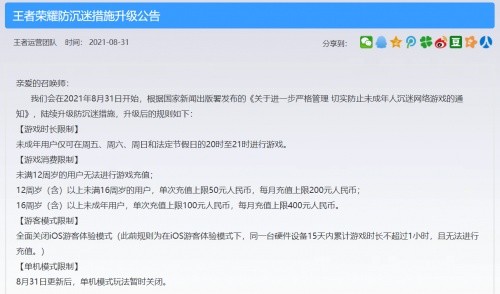

首先,理解旺旺卡盟与防沉迷系统的基本概念至关重要。旺旺卡盟本质上是一个游戏资源分发平台,提供账号交易、充值服务或辅助工具,用户可通过它获取游戏权限或绕过某些限制。防沉迷系统则由国家政策驱动,强制要求游戏企业实施实名认证、时长限制和消费管控,旨在保护青少年身心健康。二者关联在于,部分用户试图通过旺旺卡盟提供的第三方工具或漏洞,绕过防沉迷机制,实现无限制游戏。这种操作看似简单,却触及技术、法律和伦理的灰色地带。技术上,解除防沉迷可能依赖账号共享、虚拟身份伪装或系统漏洞利用,但游戏厂商持续升级防护,如动态验证和AI监测,使得此类方法成功率极低且不稳定。旺旺卡盟作为中介,其服务若涉及此类行为,易引发平台责任争议。

从技术可行性角度分析,旺旺卡盟解防沉迷的实操性面临严峻挑战。游戏防沉迷系统基于大数据和实时监控,能精准识别异常登录模式,如频繁更换IP或设备。旺旺卡盟提供的工具或账号,往往通过非正规渠道获取,例如盗用他人身份信息或利用初期系统缺陷。然而,随着监管技术迭代,如人脸识别和生物认证的普及,这些漏洞正被快速修补。实践中,用户尝试解除限制时,常遭遇账号封禁、数据丢失或安全风险。例如,第三方工具可能植入恶意软件,导致个人信息泄露。技术层面,解除防沉迷并非完全不可能,但成功率低、成本高,且需持续对抗升级的防护机制,使其长期可行性存疑。旺旺卡盟若推广此类服务,将面临平台信誉崩塌和法律追责,进一步削弱其应用价值。

法律层面,旺旺卡盟解防沉迷的可行性几乎为零,且伴随重大风险。中国《未成年人保护法》和《网络游戏管理暂行办法》明确规定,任何组织或个人不得协助绕过防沉迷系统,违者将面临行政处罚甚至刑事责任。旺旺卡盟作为服务提供者,若涉及解除操作,可能被定性为非法经营或侵犯公民个人信息。现实中,监管部门已多次打击类似平台,如2022年某卡盟因提供“解限”服务被取缔,负责人获刑。用户个人尝试解除,同样触犯法律,轻则账号永久冻结,重则承担民事赔偿。法律框架下,防沉迷系统是强制性要求,旺旺卡盟的“解防沉迷”服务本质上属于违规行为,其可行性被政策红线彻底封堵。此外,社会主义核心价值观强调诚信和法治,此类操作违背社会公序良俗,加剧未成年人沉迷风险,与国家保护青少年的导向背道而驰。

社会影响维度,旺旺卡盟解防沉迷的潜在危害远大于表面便利。防沉迷系统的核心价值在于促进青少年健康成长,减少游戏成瘾引发的心理问题。解除机制虽满足短期娱乐需求,却可能导致长期负面后果,如学业荒废、社交障碍或健康恶化。旺旺卡盟若推广此类服务,将助长投机心理,削弱社会对监管的信任。趋势上,随着政策收紧,如2023年新规要求游戏企业强化实时监控,解除防沉迷的难度将持续上升。同时,公众意识提升,家长和教育机构更注重合规引导,而非依赖非法捷径。应用层面,旺旺卡盟本可转型为合法服务平台,如提供健康游戏推荐或家长控制工具,但若执着于“解防沉迷”,将错失发展机遇,并加剧行业乱象。挑战在于,技术对抗与法律威慑形成双重压力,使得任何解除尝试都得不偿失。

综上,旺旺卡盟解防沉迷不仅不可行,且风险丛生,社会应聚焦于强化合规教育和监管创新。技术漏洞可修补,法律底线不可逾越,而保护未成年人需多方协同,如企业完善防沉迷机制、家庭加强监护、学校推广数字素养。旺旺卡盟若想可持续发展,应摒弃非法捷径,转向合法增值服务,这才是真正的价值所在。