“汇想卡盟真的跑路了吗?是骗局吗?”——这个问题近期在不少游戏玩家和数字商品交易者口中反复出现。随着虚拟商品交易市场的扩张,类似“卡盟”这样的数字交易平台逐渐进入大众视野,但“跑路”“骗局”等标签也随之而来。要厘清汇想卡盟的真实情况,我们需要跳出简单的二元判断,深入其行业逻辑、运营模式与用户权益的交织网络中,才能看清争议背后的本质。

卡盟行业的核心逻辑是虚拟商品的批发与零售,其用户画像大致分为两类:一类是中小游戏商家,通过卡盟低价采购游戏点卡、代充服务后再加价销售;另一类是个人玩家,追求比官方渠道更优惠的充值折扣。这种模式本质上依托于虚拟商品的低边际成本——一张点卡的“进货价”与“销售价”之间,往往存在数倍甚至数十倍的利润空间。然而,正是这种高利润诱惑,催生了行业的野蛮生长:部分平台以“低价”“高返利”为饵,实则暗藏资金池风险,一旦流入不抵支出,便可能以“系统维护”“升级”为由拖延提现,最终失联跑路。汇想卡盟的争议,正是在这样的行业背景下被放大。

用户反馈的“跑路”迹象,往往集中在几个关键节点:无法提现、客服失联、平台官网无法访问。但将这些现象直接等同于“骗局”,可能忽略了平台运营中的现实困境。例如,虚拟商品交易极易受到游戏官方政策调整的影响——若某款游戏突然收紧代充渠道,卡盟的进货链路可能断裂,导致库存积压、资金周转困难。此外,行业同质化竞争激烈,部分平台为抢占市场,采取“烧钱”补贴模式,一旦融资中断或盈利不及预期,便可能陷入流动性危机。这种情况下,“无法提现”更可能是经营不善的结果,而非主观恶意诈骗。当然,这不排除少数平台从一开始就以“圈钱”为目的,虚构货源、伪造交易数据,这类才是真正意义上的“骗局”。

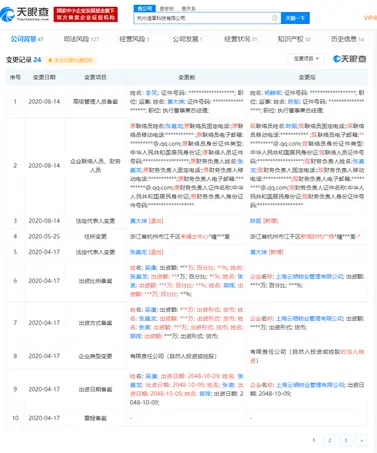

判断汇想卡盟是否属于“骗局”,需要考察其商业模式的可持续性与透明度。从公开信息看,若该平台具备稳定的上游供应商(如与游戏官方或一级经销商合作)、清晰的交易规则(如提现周期说明)、可追溯的运营历史(如长期存在且无大规模集中投诉),则其“跑路”风险相对较低;反之,若承诺“高额充值返现”“秒到账”等明显偏离市场规律的服务,且资金去向不透明,则需高度警惕。值得注意的是,卡盟行业普遍存在“代理分级”模式,用户通过发展下线获得佣金,这种模式若过度依赖“拉人头”而非真实商品交易,便可能滑向传销的灰色地带,增加平台的不稳定性。

更深层次看,“汇想卡盟真的跑路了吗?是骗局吗?”的追问,折射出虚拟商品交易行业信任机制的缺失。与传统电商不同,虚拟商品交易缺乏实物交付的“可验证性”,用户只能依赖平台信用。当前行业尚未建立统一的第三方担保或资金托管机制,平台可自由支配用户充值资金,这为“跑路”埋下了隐患。要解决这一问题,既需要平台自身坚守合规底线——如实披露经营信息、建立风险准备金制度,也需要行业监管的跟进,例如明确卡盟平台的资质要求、规范交易流程,甚至引入区块链技术实现资金流向可追溯。

对于用户而言,面对汇想卡盟这类平台,需建立风险防范意识:不轻信“低价诱惑”,优先选择有长期口碑、提现规则透明的平台;大额充值前可通过第三方投诉平台(如黑猫投诉)查询用户反馈;避免参与“发展下线”类代理模式,警惕传销风险。若已遇到无法提现等情况,应及时保存交易记录、聊天凭证,通过法律途径维权。

汇想卡盟的争议并非孤立个案,它是虚拟商品交易行业从野蛮生长走向规范发展的阵痛缩影。“跑路”与“骗局”的标签背后,既有平台经营失当的责任,也有行业监管滞后的无奈,更有用户风险意识不足的因素。 唯有当平台、用户、监管三方形成合力,构建起“透明、合规、可追溯”的交易生态,才能从根本上减少“卡盟跑路”事件的发生,让虚拟商品交易真正回归服务用户的本质。