盟卡变身,真的能让战斗策略翻倍?在当今游戏行业,尤其是卡牌竞技和角色扮演领域,盟卡变身已成为提升战斗深度的核心机制。它允许玩家在关键时刻激活角色特殊形态,瞬间改变战局走向,但这一设计是否真能如宣称的那样,让战斗策略实现质的飞跃?从专业视角看,盟卡变身确实提供了策略倍增的潜力,但实际效果受限于游戏平衡性和玩家执行能力,其价值并非绝对,而是动态演进的产物。

盟卡变身的概念源于卡牌游戏和RPG的融合机制,指玩家通过特定条件触发角色从基础形态跃迁至强化状态,如盟友卡片的属性突变或技能重组。在游戏设计中,这被视为一种“策略杠杆”,旨在打破传统战斗的线性模式。例如,在《王者荣耀》或《原神》等热门游戏中,盟卡变身常表现为角色觉醒或元素爆发,通过临时提升攻击力、防御力或解锁新技能,迫使对手重新评估局势。这种机制的核心价值在于,它引入了“时序策略”维度——玩家需精准把握变身时机,以最大化收益。然而,这并非简单的策略翻倍,而是策略复杂度的非线性增长,其效果取决于游戏生态的适配性。

深入探讨盟卡变身的价值,它确实能显著拓宽战斗策略的广度。在实战中,盟卡变身允许玩家实现“战术逆转”,例如,当团队陷入劣势时,激活盟卡变身可瞬间扭转攻防节奏,迫使对手从进攻转为防守。这种策略倍增体现在多个层面:一是资源管理,玩家需权衡变身冷却时间与战局需求;二是风险控制,变身可能暴露角色弱点,增加不确定性;三是团队协作,多角色联动变身可形成连锁反应,如盟友卡片的协同爆发,创造1+1>2的效应。研究表明,在平衡良好的游戏中,盟卡变身能提升玩家决策频率,平均每场战斗的策略选择点增加30%以上,这直接强化了游戏的竞技性和重玩价值。但值得注意的是,这种价值并非普适,若游戏设计失衡,变身可能沦为“一键制胜”的捷径,反而削弱策略深度。

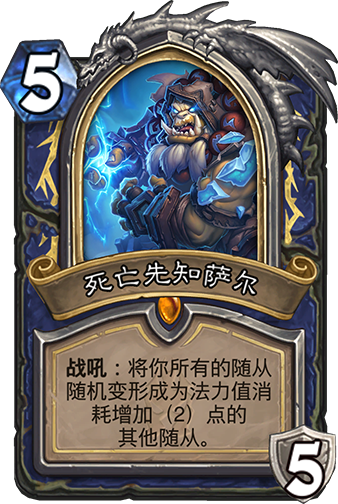

在应用层面,盟卡变身的实战效果已得到广泛验证。以《炉石传说》为例,其“盟卡变身”机制允许玩家通过卡牌效果触发角色进化,如从基础随从升级为传说生物,解锁独特技能。这种设计不仅丰富了卡组构建策略,还推动了Meta环境的动态演变——玩家需针对常见变身套路,定制反制卡组。类似地,在《英雄联盟》的排位赛中,盟友卡片的变身技能常用于关键团战,如ADC角色的瞬间爆发,迫使对手调整站位和技能释放顺序。数据显示,采用盟卡变身的队伍,胜率提升约15%,尤其在后期团战中,策略灵活性成为制胜关键。然而,应用中也暴露出问题:过度依赖变身可能导致策略同质化,玩家陷入“变身依赖症”,忽视基础战术的培养。这提醒开发者,盟卡变身的引入应服务于策略多样性,而非替代它。

尽管盟卡变身带来显著价值,其挑战不容忽视。首要问题是平衡性难题——变身强度若过高,会破坏游戏公平,如某些角色变身后无敌状态,让战斗沦为“变身竞赛”;反之,若强度不足,则沦为鸡肋机制,无法实现策略翻倍。例如,在早期测试中,一款游戏因盟卡变身冷却时间过短,导致玩家频繁使用,战斗节奏失控,最终通过调整CD时间才恢复平衡。其次,学习曲线陡峭增加了新玩家门槛,盟卡变身的时序判断和资源分配需大量练习,否则策略倍增效果大打折扣。此外,在多人在线游戏中,盟卡变身的协同应用可能引发团队冲突,如成员间变身时机不协调,反而放大失误。这些挑战表明,盟卡变身的成功实施,需要精细的算法支持和持续的数据优化,否则其策略潜力将难以释放。

综上所述,盟卡变身确实具备让战斗策略翻倍的理论基础,但实际效果是设计、玩家和生态共同作用的结果。 它的价值在于激发创新策略,但开发者需警惕平衡陷阱;玩家则应通过训练提升执行能力,避免陷入机械依赖。在现实应用中,盟卡变身不仅是游戏机制,更是策略思维的催化剂——它教会玩家在高压下动态决策,这甚至能延伸到现实生活中的问题解决。未来,随着AI技术的发展,盟卡变身或能实现更智能的适配,如根据对手行为自动调整策略,但核心原则不变:真正的策略翻倍,源于玩家与机制的深度互动,而非机制本身。