当玩家在搜索引擎敲下“那个卡盟刷钻稳,是不是真的靠谱?”时,背后藏着一种典型的投机心理——既渴望低成本快速获取游戏钻石,又隐约担心账号安全与资金损失。这种矛盾恰恰构成了灰色虚拟交易市场的生存土壤:商家用“稳”字作为核心卖点,玩家则在“靠谱”与“风险”间反复权衡。但剥开层层宣传话术,所谓的“稳定”究竟是技术实力的体现,还是精心设计的陷阱?答案藏在行业运作的逻辑与现实的博弈之中。

“卡盟刷钻稳”的本质,是一场信息差与侥幸心理的共谋。卡盟作为虚拟物品交易的第三方中介,其“稳”的承诺往往建立在模糊的“技术优势”之上。商家会宣称“采用多IP池轮换”“模拟真实充值流水”“利用平台活动漏洞”等手段,让玩家误以为存在“绝对安全”的刷钻路径。事实上,任何游戏的风控系统都具备动态迭代能力,所谓的“稳定”不过是商家在风控规则未更新前的短期试探。当平台识别到异常充值频率(如同一IP短时间内大量充值、小额高频交易等),即便商家能暂时规避检测,也无法保证账号不被标记为高风险——一旦触发二次验证或人工审核,玩家轻则钻石被回收,重则面临永久封禁。这种“稳”的本质,是用玩家的账号安全作为赌注,换取商家的短期收益。

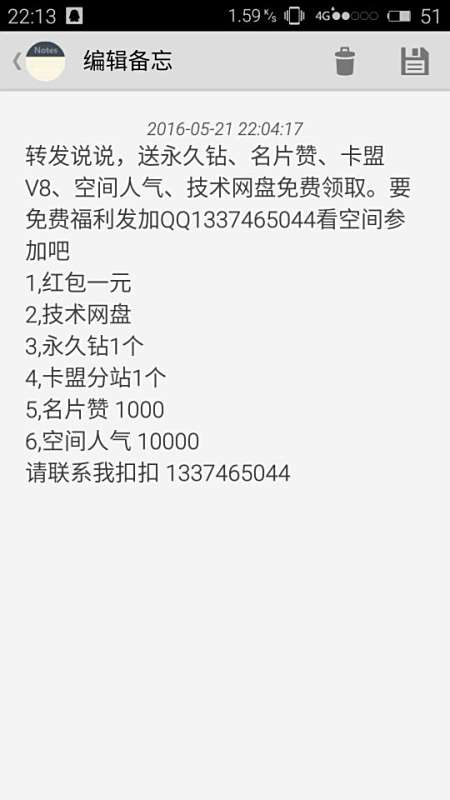

“靠谱”的幻觉背后,是灰色产业链的系统性风险。卡盟刷钻的“靠谱”宣传,往往刻意规避两个核心问题:合规性与责任归属。从法律层面看,通过非官方渠道获取虚拟货币,本质上是对游戏服务协议的违反,玩家账号的所有权归游戏公司所有,一旦发现违规行为,公司有权随时处置。商家承诺“不封号”时,既无法提供法律保障,也不会承担账号被封后的赔偿责任——他们只会用“技术升级”“风控松懈”等说辞继续诱导玩家充值。更隐蔽的风险在于支付环节:多数卡盟要求通过第三方支付平台或私下转账完成交易,这些渠道缺乏监管,玩家可能遭遇收款后拉黑、支付信息泄露甚至卷入洗钱链条。曾有案例显示,玩家为追求“稳定刷钻”,向陌生平台转账数千元,结果对方以“系统维护”“需要补单”为由拖延,最终资金血本无归。这种“靠谱”,不过是建立在玩家信息不对称基础上的虚假承诺。

“稳”与“不靠谱”的悖论,源于虚拟交易的底层逻辑矛盾。游戏设计虚拟物品获取机制时,本身就内置了“时间成本”与“付费门槛”的平衡——玩家通过日常任务、活动参与获取钻石,是游戏生态健康运转的基础;而刷钻行为则通过破坏这种平衡,扰乱了游戏经济系统。正因如此,游戏平台的风控从未停止,且技术手段日益成熟。从早期的IP封禁,到现在的设备指纹识别、行为数据分析,风控系统已经能精准捕捉“非正常获取虚拟物品”的行为。商家宣传的“稳”,本质上是在与风控系统打“游击战”,今天的方法明天可能失效,昨天的“成功案例”不代表明天依然安全。玩家追求的“靠谱”,在动态博弈中根本不存在——唯一“靠谱”的,只有游戏官方允许的合规渠道。

辨别“那个卡盟刷钻稳”是否靠谱,需要穿透话术看本质。面对“24小时到账”“99%成功率”“终身不封号”等宣传,玩家不妨问自己三个问题:第一,如果真有“绝对安全”的技术,商家为何不自己批量刷钻倒卖,反而赚辛苦钱?第二,游戏公司投入巨资研发风控系统,为何会被一个“小作坊”轻易破解?第三,当账号被封时,商家能否提供书面赔偿协议?答案显而易见:任何承诺“稳”的卡盟,都在利用玩家的侥幸心理,将风险完全转嫁给用户。真正靠谱的虚拟物品获取方式,永远遵循游戏规则——参与官方活动、合理利用游戏内经济系统,或许耗时更长,但账号安全与游戏体验的保障,是任何“捷径”都无法替代的。

虚拟世界的价值,从来不该用灰色手段去衡量。当玩家纠结于“那个卡盟刷钻稳,是不是真的靠谱?”时,或许该重新审视自己对“价值”的定义:是短暂获得数字符号的快感,还是长期享受游戏生态的健康与安全?选择合规路径,不仅是对账号的负责,更是对游戏设计初衷的尊重——毕竟,虚拟物品的意义,永远在于创造过程中的成就感,而非通过投机取巧得来的虚假数字。