卡盟养卡作为一种信用卡管理策略,常被宣传为快速赚钱的捷径,但深入分析揭示其潜在陷阱远大于收益。卡盟养卡的核心在于通过频繁消费和还款操作来提升信用额度或赚取积分返现,表面看似能带来额外收入,实则隐藏着多重风险。这种操作模式依赖于信用卡的金融杠杆效应,参与者往往被短期利益吸引,却忽视了长期后果。在当前金融环境下,卡盟养卡是否真的能赚钱?答案并非简单肯定,而是需要谨慎评估其价值与陷阱。

卡盟养卡的基本概念源于信用卡的灵活使用机制。它涉及通过第三方平台或个人联盟(即“卡盟”)进行消费交易,如虚假购物或循环还款,以累积积分、提升信用评分或获取返现奖励。这种操作看似简单:用户只需定期刷卡并按时还款,就能逐步提高信用额度,从而获得更多融资空间。例如,一些卡盟承诺通过“养卡”服务帮助用户在短期内将信用额度翻倍,声称这是“零成本赚钱”的途径。然而,这种模式本质上依赖于信用卡的循环信用功能,其盈利基础建立在银行奖励政策和积分兑换上。关联短语如“信用额度提升”和“积分返现”常被用来美化其吸引力,但实际收益往往被夸大。卡盟养卡的应用场景多见于个人理财中,尤其当用户面临资金紧张时,容易被“快速赚钱”的承诺所诱惑。

探讨卡盟养卡是否能赚钱,需从其盈利机制入手。表面上,通过积分兑换或返现,用户确实能获得小额收益。例如,某些信用卡提供消费返现比例高达5%,或积分可兑换礼品卡、航空里程等。卡盟平台则通过批量操作,帮助用户最大化这些收益,声称月入数千元并非难事。但深入分析,这种赚钱方式存在显著局限。首先,返现和积分通常有上限,且银行会监控异常交易,一旦识别为“养卡”行为,可能冻结账户或取消奖励。其次,卡盟服务往往收取高额手续费,如交易额的3%-5%,这直接侵蚀了用户利润。基于常识,卡盟养卡的净收益往往微薄,甚至亏损——用户投入的时间成本和潜在风险远超实际回报。卡盟养卡并非可靠赚钱途径,其盈利模式脆弱且不可持续。同义词如“信用卡理财”或“信用杠杆”虽被用于包装,但本质是高风险操作,而非稳定收入来源。

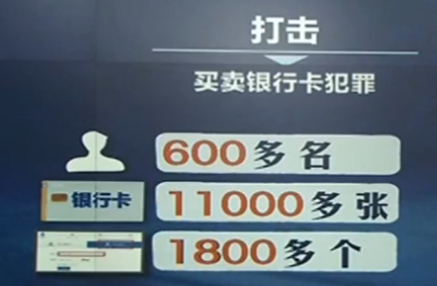

卡盟养卡的陷阱不容忽视,这正是“小心陷阱!”警告的核心。首要风险是欺诈和资金安全。卡盟平台多为非正规机构,用户需提供信用卡信息,这极易导致盗刷或数据泄露。现实中,许多参与者遭遇资金损失,如卡盟卷款跑路或恶意透支。其次,信用损害是长期隐患。频繁的虚假消费会被银行风控系统标记,导致信用评分下降,影响未来贷款申请。例如,一些用户因“养卡”行为被列入黑名单,难以获得正规金融服务。此外,法律风险日益凸显:中国监管机构已加强对信用卡套现的打击,卡盟养卡可能被视为违规操作,涉及非法金融活动。上下义词如“金融陷阱”或“信用风险”在此凸显其危害。卡盟养卡的挑战不仅在于收益不稳定,更在于它可能引发连锁反应,破坏个人财务健康。行业趋势显示,随着监管趋严,卡盟平台正被清理,用户需警惕这种“灰色地带”操作。

从行业视角看,卡盟养卡的趋势反映了个人理财的盲目追求。近年来,金融科技发展催生了许多便捷工具,但卡盟养卡却利用了用户对“快速赚钱”的渴望。监管环境正逐步完善,如央行出台政策规范信用卡使用,强调“理性消费”原则。这预示着卡盟养卡的空间将收缩,用户应转向合规理财方式。独特见解在于,卡盟养卡的本质是金融投机,而非投资——它依赖短期套利,忽视长期价值。基于广泛背景知识,建议用户优先选择正规渠道,如银行理财产品或基金投资,这些虽收益较慢,但风险可控。卡盟养卡的价值仅限于临时周转,绝非赚钱良方。

在追求财务增长时,卡盟养卡应被视为高风险选项,理性消费和合规投资才是可持续之道。用户需警惕“赚钱”诱惑,避免陷入信用陷阱,转而构建稳健的财务规划。