卡盟刷会员不到账的问题,已成为数字经济中一个亟待解决的痛点,它不仅损害了用户权益,更暴露了平台监管的漏洞和诚信体系的脆弱性。当用户通过卡盟平台购买刷会员服务后,却遭遇服务未兑现,资金去向不明,这背后往往隐藏着复杂的欺诈链条和系统性风险。 用户在寻求便捷服务时,常因贪图便宜而忽视风险,导致经济损失和心理困扰。深入剖析这一现象,需从概念根源、资金流向、应对策略及社会影响等角度展开,以提供切实可行的解决方案。

卡盟刷会员的本质,是一种非正规获取会员资格的行为,通常涉及虚假交易或技术手段绕过平台规则。用户通过卡盟平台支付费用,期望快速获得会员权益,如视频、游戏或电商平台的特权服务。然而,服务不到账的情况屡见不鲜,原因多源于平台本身的不可靠性。卡盟作为中介,常缺乏严格审核机制,导致服务提供方良莠不齐。一些平台甚至故意设置陷阱,以低价吸引用户后卷款跑路,或利用技术漏洞延迟服务兑现。这种模式下,用户不仅损失金钱,还可能面临账号被封禁的风险,因为刷会员行为违反了多数平台的用户协议。理解这一概念,需认识到其与正规会员服务的本质区别:后者基于合法交易和透明流程,而前者则游走于灰色地带,极易引发纠纷。

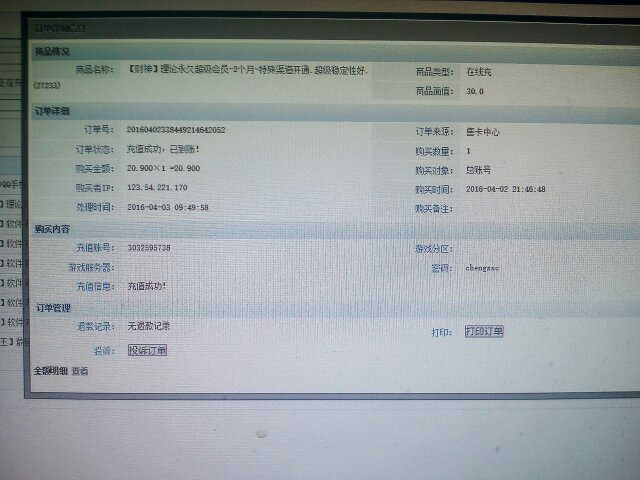

钱去哪儿了?这是用户最关心的问题,也是核心症结所在。资金去向通常涉及几个关键环节。首先,卡盟平台在收到用户付款后,可能将资金转移给下游服务提供商,但这些提供商往往缺乏资质,甚至为诈骗团伙。资金一旦流入此类渠道,便难以追踪,因为交易常通过虚拟货币或第三方支付工具进行,增加了隐蔽性。其次,部分平台可能将资金用于运营成本或非法投资,导致资金链断裂,无法兑现服务。更深层次的原因在于,数字经济中监管滞后,使得卡盟平台能轻易规避法律约束。例如,一些平台注册在海外,利用跨境支付漏洞逃避追责。用户的钱,就这样在层层转手中消失,最终去向不明,凸显了资金流向的复杂性和维权难度。

面对卡盟刷会员不到账的挑战,用户需采取系统性应对策略。首要任务是预防风险,而非事后补救。 用户应选择正规渠道购买会员服务,避免轻信低价诱惑。在交易前,务必核实平台资质,查看用户评价和监管备案信息。如果不幸遭遇不到账情况,应立即收集证据,如支付记录、聊天截图,并向平台客服投诉。若平台无响应,可向消费者协会或网络监管部门举报,利用法律途径维权。例如,中国消费者权益保护法明确规定,网络交易中商家需履行服务承诺,用户可据此索赔。同时,提升个人素养至关重要:了解常见诈骗手法,如“先付款后服务”的陷阱,能显著降低风险。技术层面,用户可启用支付工具的延时到账功能,为争议处理争取时间。这些措施虽不能完全杜绝问题,但能有效减少损失。

从更广视角看,卡盟刷会员不到账的趋势反映了数字经济中的深层矛盾。随着在线服务普及,类似欺诈行为呈上升态势,尤其在经济下行期,用户更易被低价吸引。这不仅是个人问题,更对社会诚信体系构成冲击。频繁的欺诈事件削弱了消费者对数字平台的信任,阻碍了行业健康发展。长远影响包括:监管机构可能加强立法,如强化平台责任和跨境支付监管;技术公司则需开发更先进的防欺诈系统,如AI监控异常交易。用户层面,维权意识提升将推动市场向规范化发展。然而,挑战依然存在:技术迭代快于监管,诈骗手段不断翻新,需多方协作应对。例如,政府、企业和用户应共建安全生态,通过教育和技术防范遏制此类行为。

在数字时代,卡盟刷会员不到账的问题警示我们:便捷服务背后往往潜藏风险,唯有通过强化法律约束、提升用户素养和优化平台机制,才能构建诚信环境。用户应摒弃侥幸心理,选择合法途径,而社会则需持续完善监管框架,确保数字经济惠及大众而非滋生欺诈。