在卡盟平台上,用户频繁遭遇提现操作时系统提示“没权限”的现象,已成为行业内的普遍痛点。这一问题的核心并非简单技术故障,而是平台安全机制与用户行为错位的深层体现。卡盟平台作为虚拟商品交易的中介,其提现功能直接关联用户资金安全与平台合规性,权限不足的提示往往源于多重因素交织,包括账户验证缺失、操作违规或政策调整。深入剖析这一现象,不仅能揭示当前在线交易生态的脆弱性,更能为用户和平台提供优化路径,避免潜在风险。

卡盟提现权限问题首先根植于平台的风控体系设计。这类平台,如游戏点卡或虚拟货币交易站,必须遵循严格的金融监管要求,以防范洗钱、欺诈等非法活动。当用户提现时,系统会自动触发多层验证机制,包括身份认证(KYC)、交易历史审查和风险评估。若用户账户信息不完整,如未绑定实名手机或银行卡,系统会判定为高风险,直接拒绝提现请求并提示权限不足。此外,频繁的小额提现或异常IP登录行为,也可能触发风控警报,导致权限被临时冻结。这种设计虽保障了整体安全,却常因用户疏忽而引发误解,误以为是平台故障。实际上,权限提示是风控算法的主动防御,而非被动错误。

用户操作不当是权限问题的另一大诱因。许多卡盟用户缺乏对平台规则的理解,例如忽视每日提现限额、未完成新手任务或违反交易条款。常见场景包括:用户在提现前未完成账户升级,或尝试提取未结算的佣金,系统会自动拦截并显示权限不足。更严重的是,部分用户涉及违规行为,如使用外挂工具刷单或参与黑产交易,一旦被系统识别,权限会被永久撤销。这类问题反映出用户教育不足,平台虽提供规则文档,但用户往往跳过阅读,导致操作失误。权限提示在此刻充当了警示信号,提醒用户需规范行为,否则可能面临账户封禁。

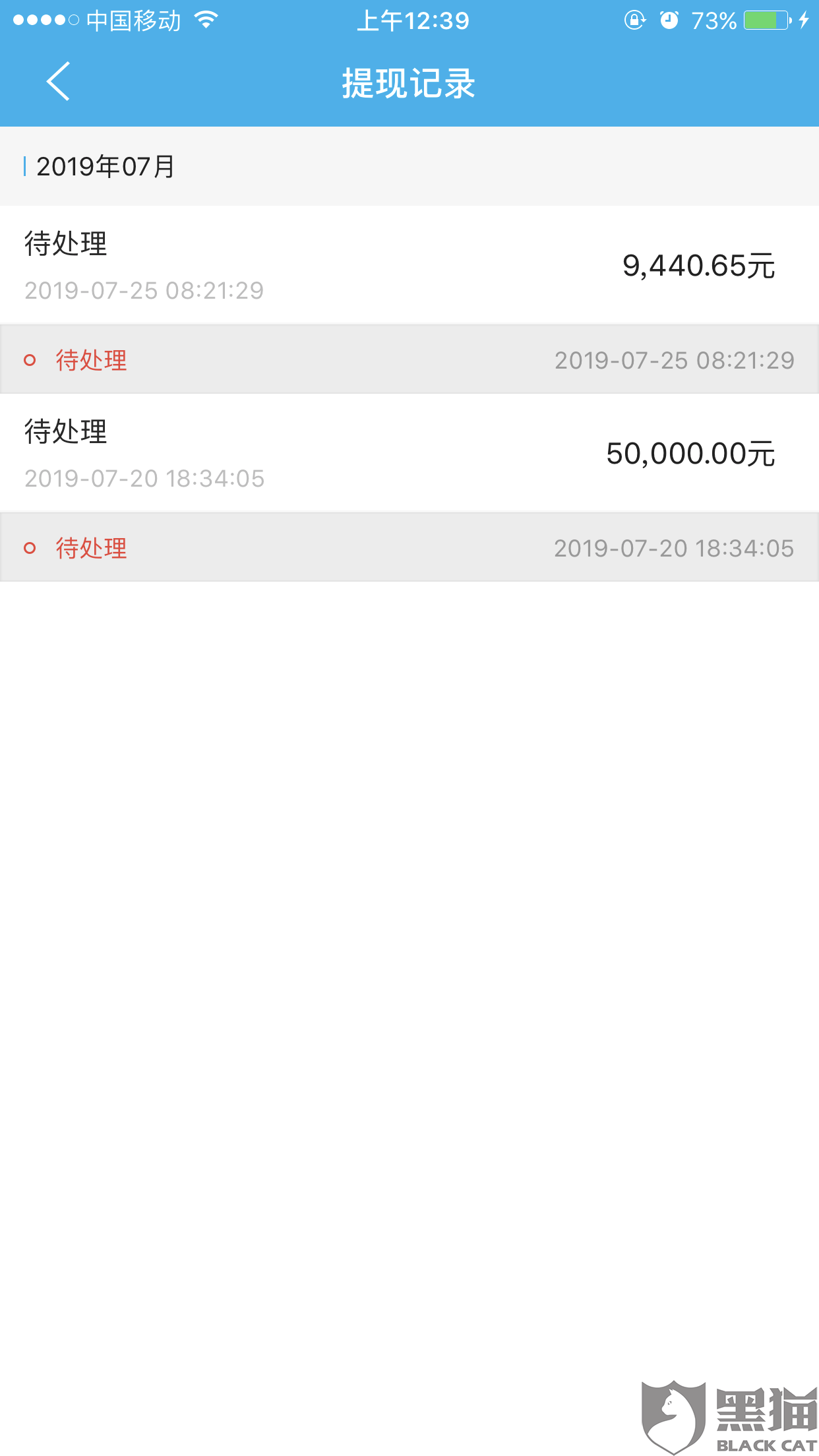

权限不足的持续发生,对用户和平台均造成显著负面影响。对用户而言,提现失败直接导致资金滞留,影响现金流,尤其对依赖卡盟收入的自由职业者或小商户,可能引发连锁财务危机。更深层次的是信任危机,用户反复遭遇权限提示,会质疑平台可靠性,转向竞争对手,造成用户流失。对平台来说,权限问题虽是安全措施,但处理不当会损害品牌声誉。若客服响应迟缓或解决方案模糊,用户投诉激增,可能引发监管审查。数据显示,权限相关投诉占卡盟平台总投诉的30%以上,凸显其在运营中的关键地位。平台需平衡安全与体验,否则将陷入“安全过度”或“风险失控”的两难。

解决卡盟提现权限问题,需从用户和平台双向入手。用户应主动完善账户信息,如完成实名认证、绑定安全设备,并定期检查交易记录。遇到权限提示时,优先通过官方客服渠道排查原因,避免自行尝试多次操作以免触发更严厉风控。平台层面,则需优化风控算法,引入AI技术实现动态风险评估,减少误判率。例如,基于用户行为模式调整权限阈值,对低风险账户简化流程。同时,加强用户教育,通过弹窗提示或视频教程普及规则,降低操作失误率。平台还应建立透明反馈机制,当权限被拒时,提供具体原因和修复路径,而非模糊提示,从而提升用户满意度。

展望未来,卡盟提现权限问题将伴随行业演进而演变。随着虚拟货币和NFT交易兴起,平台面临更复杂的合规挑战,权限管理将更趋智能化和个性化。例如,区块链技术可实现权限的链上验证,减少人为干预。但这也要求用户提升数字素养,适应新技术。同时,监管政策趋严,如反洗钱法规升级,会推动平台收紧权限控制,用户需主动适应变化。权限问题的本质,是安全与便捷的永恒博弈,唯有用户自律与平台创新协同,才能构建可持续的交易生态。用户应视权限提示为自我提升的契机,而非障碍,平台则需将人性化设计融入风控,避免权限成为用户流失的导火索。