在数字化浪潮席卷全球的当下,卡牌作为日常凭证工具,其便捷性背后潜藏的危机日益凸显。卡盟能盗号?小心了,这几种卡别乱用!这一警示绝非危言耸听,而是基于大量实际案例的深刻洞察。卡牌盗号现象已从边缘问题演变为网络安全的核心挑战,它通过卡牌信息被恶意利用,直接威胁用户账号安全,导致财产损失和隐私泄露。本文将深入剖析卡牌盗号的概念机制、高风险卡牌类型及其防范策略,揭示这一问题的严重性,并提供实用建议以应对日益复杂的威胁。

卡牌盗号的核心概念源于卡牌作为身份验证媒介的固有漏洞。本质上,卡牌(如游戏点卡、会员卡或银行卡)存储或关联着用户账号的关键信息,包括账号ID、密码或访问令牌。当这些卡牌被不当使用时,攻击者可通过技术手段(如钓鱼网站、恶意软件或社会工程学)截取信息,进而盗取账号控制权。例如,游戏点卡常被用于兑换虚拟货币,但若卡号和密码被窃取,攻击者可直接登录游戏账号,窃取资产或进行欺诈交易。这种盗号机制并非孤立事件,而是数字生态中系统性风险的体现,它利用了卡牌设计的便捷性与安全防护不足之间的矛盾。随着物联网和移动支付的普及,卡牌应用场景不断扩展,但安全防护却滞后于技术演进,导致盗号事件频发。据统计,全球每年因卡牌盗号造成的经济损失高达数十亿美元,凸显了这一问题的紧迫性。

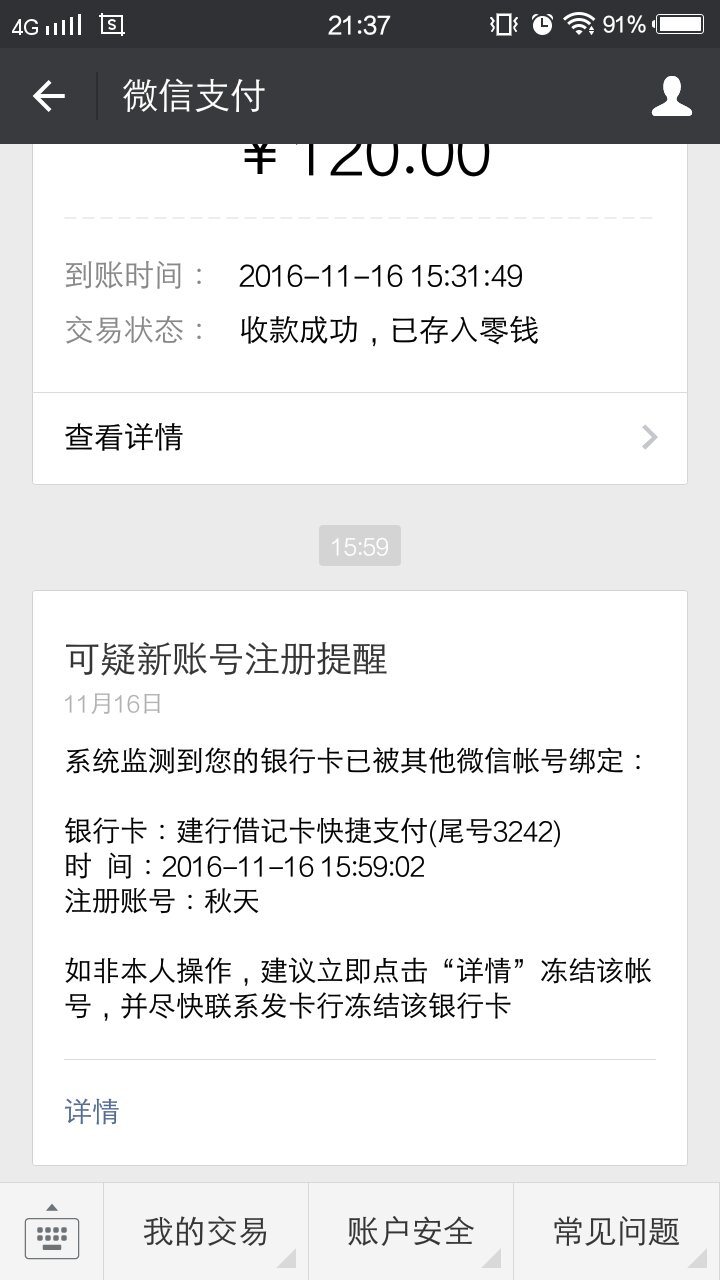

在众多卡牌类型中,几种高风险卡牌尤其值得警惕,它们因设计缺陷或用户习惯而成为盗号重灾区。游戏点卡首当其冲,这类卡牌广泛用于在线游戏充值,其卡号和密码常以明文形式传输或存储,极易被黑客截获。例如,玩家在非官方平台购买点卡时,卡牌信息可能被植入木马程序的设备窃取,导致游戏账号瞬间被盗。会员卡同样风险高企,许多零售或服务行业的会员卡绑定用户手机号和邮箱,攻击者通过伪造卡牌信息可重置密码,进而控制关联账号。银行卡更是高危领域,尤其是借记卡和信用卡,其磁条或芯片数据被复制后,可用于远程盗刷或账号接管。这些卡牌的共性在于,它们过度依赖静态信息验证,缺乏动态加密机制,使得盗号门槛极低。用户乱用卡牌的行为,如随意分享卡号、在不安全网络环境下使用,进一步放大了风险。现实中,许多受害者因贪图便利而忽视安全,最终付出沉重代价。

盗号趋势的演变反映了技术与社会因素的交织挑战。当前,攻击手段正从简单信息窃取转向智能化、自动化攻击。例如,AI驱动的钓鱼工具可精准模拟卡牌验证流程,诱导用户主动泄露信息;同时,暗网交易市场兴起,卡牌信息被批量买卖,形成黑色产业链。这一趋势加剧了防范难度,因为传统安全措施(如防火墙)难以应对动态威胁。社会层面,用户安全意识薄弱是主要障碍,许多人误以为卡牌仅是实物凭证,忽视其数字属性带来的风险。此外,法规滞后于技术发展,导致卡牌发行方责任界定模糊,受害者维权困难。这些挑战不仅威胁个人用户,更可能引发连锁反应,如企业数据泄露或金融系统动荡。因此,卡牌盗号问题已超越技术范畴,成为社会安全治理的关键议题。

面对卡牌盗号风险,用户需采取主动防范策略,以最小化潜在损失。首先,强化卡牌使用习惯至关重要:避免在公共网络环境下输入卡牌信息,定期更换关联账号密码,并启用双因素认证(如短信验证码)。其次,选择安全可靠的卡牌发行平台,优先采用动态加密技术的卡牌(如芯片银行卡),减少静态信息暴露。对于游戏点卡和会员卡,建议通过官方渠道购买,并绑定虚拟身份而非真实个人信息。技术层面,用户可安装安全软件监测异常活动,及时更新系统补丁以封堵漏洞。更深层次,提升数字素养是根本之道,用户应了解卡牌盗号机制,参与安全培训,形成“预防优于补救”的思维。企业和社会也需协同行动,如发行方加强卡牌安全设计,政府完善法规监管,共同构建多层次防护网。这些措施不仅能保护个人账号,更能促进数字经济的健康发展。

用户必须正视卡牌盗号的现实威胁,谨慎使用高风险卡牌,以守护数字生活的核心资产。这一警示不仅关乎个人隐私,更映射出数字时代安全与便利的永恒博弈。通过提升警惕、优化习惯和拥抱技术防护,我们能有效抵御盗号风险,确保卡牌工具回归其便捷本质,而非沦为犯罪帮凶。