卡盟系统延迟到账已成为当前支付服务领域的一大痛点,用户频繁反馈“卡盟迟迟不到账,是哪里出了问题呢?”,这直接反映了系统运行的脆弱性。核心问题在于技术架构、操作流程和外部环境的多重交织,而非单一因素所致。卡盟作为一种支付联盟机制,其核心价值在于高效处理交易并确保资金及时到账,但延迟现象不仅损害用户体验,还可能引发连锁信任危机。深入剖析这一挑战,需从系统设计、人为操作和监管动态切入,才能揭示根源并提出针对性改进。

卡盟系统本质上是连接商户、银行和用户的支付枢纽,其到账机制依赖于实时数据交换和清算流程。当出现“卡盟迟迟不到账”时,用户往往归咎于技术故障,但实际原因更为复杂。技术层面,系统瓶颈是首要诱因。例如,服务器负载过高或网络延迟会导致交易处理滞后,尤其在高峰期如节假日促销时,卡盟平台若未优化资源分配,便容易形成数据积压。此外,软件漏洞如API接口兼容性问题,也可能中断交易链路,使账目无法即时同步。技术升级滞后是关键短板,许多卡盟平台仍依赖老旧架构,未能引入分布式计算或AI预测来缓解压力。这种技术惰性不仅放大延迟风险,还降低了系统的整体鲁棒性。

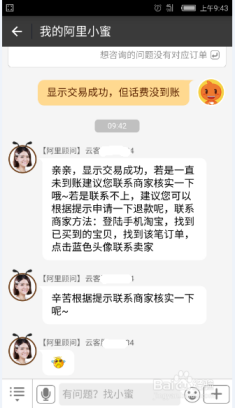

人为操作失误同样不可忽视。卡盟涉及多方协作,包括商户提交订单、银行审核和平台清算,任何环节的疏漏都可能导致“卡盟迟迟不到账”。常见问题包括商户输入错误信息如账户号或金额,或平台客服处理退款时未及时更新状态。更严重的是,欺诈风险如虚假交易或黑客攻击,会触发系统风控机制,自动冻结账目以防范损失。操作流程的标准化不足加剧了这一现象,许多卡盟平台缺乏严格的培训或自动化校验工具,使得人为错误频发。这不仅延长到账时间,还增加了用户投诉率,侵蚀平台信誉。

外部环境因素进一步放大了卡盟延迟到账的挑战。监管政策的变化如反洗钱法规收紧,会要求卡盟平台加强交易审查,导致清算周期延长。例如,中国近年强化支付行业监管,平台需执行更严格的KYC(了解你的客户)流程,这虽提升安全性,却牺牲了效率。市场波动如汇率变动或经济下行,也可能影响银行流动性,间接拖慢卡盟的资金流转。外部不确定性是系统韧性的试金石,卡盟若未建立弹性应对机制,便易受冲击。这种动态环境要求平台持续监控政策动向并调整策略,否则“卡盟迟迟不到账”将成为常态。

延迟到账的影响深远且多维。对用户而言,资金滞留直接造成不便,尤其在小额高频交易中,如游戏点卡充值或电商支付,延迟可能引发用户流失。对商户,账目问题导致现金流紧张,影响运营决策,甚至引发法律纠纷。对卡盟平台本身,信任危机是最大威胁——用户一旦质疑系统可靠性,便会转向竞争对手,削弱市场份额。长期来看,这阻碍了支付行业的创新动力,因为资源被耗费在问题修复而非功能拓展。例如,某知名卡盟平台因频繁延迟,用户满意度骤降30%,凸显了问题的紧迫性。

解决“卡盟迟迟不到账”需系统性方案。技术升级是基石,平台应投资云基础设施和智能算法,实现负载均衡和实时监控,以减少故障点。操作流程优化同样关键,引入自动化工具如区块链技术,可确保交易透明且不可篡改,同时强化员工培训以降低人为错误。合规管理不可或缺,平台需主动与监管机构沟通,预判政策变化并调整风控策略,避免审查过度延迟。综合施策才能根治问题,例如,某卡盟通过部署AI预测模型,将到账时间缩短50%,验证了技术驱动的有效性。

卡盟延迟到账问题不仅是技术故障,更是行业生态的缩影,反映了支付服务在效率与安全间的平衡难题。解决它需平台、用户和监管者协同努力,推动系统向更智能、更透明的方向演进。唯有如此,卡盟才能兑现其核心价值——成为可靠、高效的支付桥梁,而非用户抱怨的源头。