在当前数字娱乐时代,防沉迷系统作为保护未成年人健康成长的机制,已成为游戏行业的标配。然而,许多玩家,尤其是年轻群体,常在寻求“哪个卡能破解防沉迷系统,轻松畅玩?”的答案,这背后反映了系统设计的局限性及用户需求的矛盾。破解防沉迷系统不仅触犯法律红线,更可能引发个人隐私泄露和网络安全风险,因此深入探讨其本质、挑战及合法替代方案至关重要。

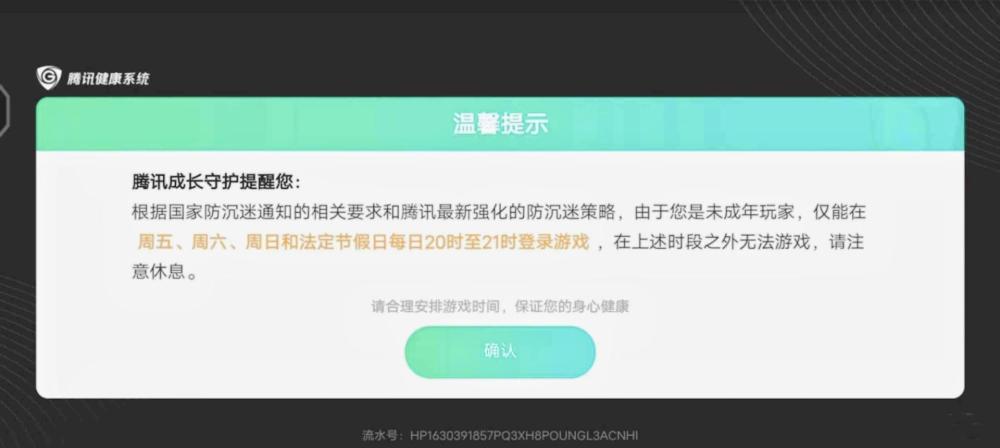

防沉迷系统的核心价值在于通过技术手段限制未成年人游戏时间,防止过度沉迷。该系统通常基于实名认证和年龄识别,自动触发时长控制、消费限制等功能。例如,在中国,国家新闻出版署推行的防沉迷政策要求所有游戏接入统一平台,确保未成年人每日游戏时间不超过1小时。这种机制旨在促进健康游戏习惯,减少青少年视力损伤和心理问题。然而,现实中,部分玩家因系统过于严格或误判年龄,便试图寻找“破解卡”等工具,如虚拟身份卡、VPN代理或第三方软件,以“轻松畅玩”。这些工具声称能绕过验证,实现无限制游戏,但其本质是规避监管,破坏了系统的保护初衷。从行业视角看,防沉迷系统的设计虽不断完善,但技术漏洞和用户抵触情绪仍使其面临挑战,需通过优化算法和用户教育来平衡安全与体验。

探讨“哪个卡能破解防沉迷系统”的应用层面,常见方法包括使用虚拟卡、破解软件或共享账号。虚拟卡通常指伪造身份信息的数字工具,如通过境外平台购买匿名游戏卡,绕过实名认证;破解软件则利用系统漏洞,修改本地数据以解除限制。这些方法看似便捷,实则暗藏巨大风险。首先,技术上,防沉迷系统已升级为AI驱动模式,能实时监测异常行为,如频繁IP切换或数据篡改,一旦检测,立即封禁账号。其次,法律层面,中国《未成年人保护法》明确规定,任何破解防沉迷系统的行为均属违法,最高可面临罚款或刑事责任。道德上,这种做法不仅损害游戏公司利益,更助长青少年逃避责任的习惯,长期来看,可能导致社会信任危机。因此,尽管“轻松畅玩”的诱惑存在,但破解工具的实际应用往往得不偿失,用户应转向合法途径,如家长控制功能或游戏内置的健康提醒。

从趋势角度看,防沉迷系统的发展正朝向更智能化和严格化方向演进。随着AI和大数据技术的进步,未来系统将能精准识别用户行为模式,如分析游戏时长与生物节律的匹配度,减少误判。同时,政策层面也在加强监管,例如2023年新规要求所有游戏平台接入国家级防沉迷数据库,实现跨平台数据共享。这使破解难度大增,传统“卡”类工具将逐渐失效。然而,挑战依然存在:一方面,技术对抗可能升级,黑客会研发更隐蔽的破解手段;另一方面,用户需求多元化,如成年玩家被误判为未成年人时,缺乏高效申诉渠道。应对这些挑战,行业需推动透明化机制,如开放实时验证通道,并普及游戏素养教育,而非依赖非法“破解卡”。长远看,防沉迷系统的优化将促进游戏产业健康发展,减少社会负面影响。

针对“哪个卡能破解防沉迷系统”的疑问,独特见解在于:破解行为并非解决之道,反而暴露了系统设计的不足和用户教育的缺失。现实中,许多玩家寻求“轻松畅玩”源于防沉迷系统的僵化,如一刀切的时间限制忽略了个体差异。因此,建议游戏公司引入动态调节机制,允许用户在健康框架内自定义游戏时长,同时强化家长监督工具,如实时通知和远程控制。此外,关联现实,破解防沉迷系统往往与网络安全威胁挂钩,如虚拟卡可能携带恶意软件,导致个人信息被盗,这警示用户应优先保护隐私。凝练其价值,防沉迷系统的核心是构建负责任的游戏生态,而非单纯限制;通过合法途径优化体验,才能真正实现“轻松畅玩”的愿景。

破解防沉迷系统的行为虽被部分玩家视为捷径,但其法律风险和安全隐患不容忽视。倡导合法替代方案,如利用游戏内置的健康模式或参与线下活动,不仅能规避风险,更能培养自律习惯。长远而言,这有助于营造更安全、包容的数字娱乐环境,让游戏回归娱乐本质,而非沉迷深渊。