搜卡盟真的有骗子吗?这个问题困扰着无数虚拟商品交易的用户。作为连接游戏点卡、话费充值、会员服务等虚拟商品供需的平台,搜卡盟的便捷性毋庸置疑,但伴随交易量增长的,是层出不穷的骗局案例。从“充值到账失败”到“客服失联跑路”,从“低价诱惑”到“虚假链接”,用户在享受便利的同时,正面临着实实在在的财产风险。要破解“是否真的有骗子”的疑问,必须深入剖析骗局的运作逻辑,掌握辨别陷阱的方法,才能在虚拟商品交易中守住自己的钱包。

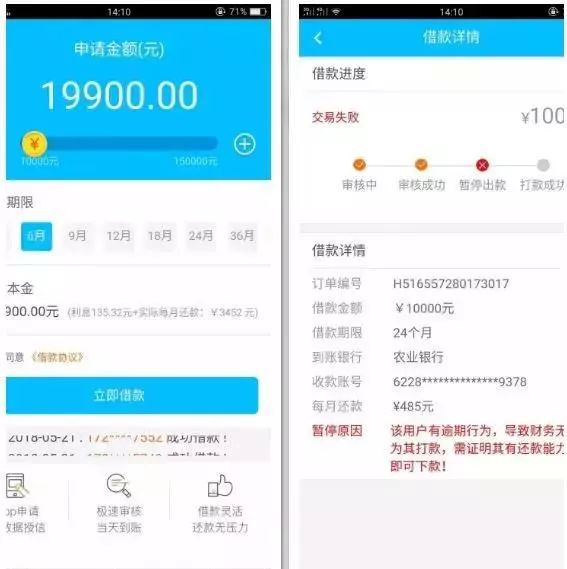

在搜卡盟这类平台上,骗局早已形成“产业链”,常见的陷阱主要有三种。第一种是“虚假充值链接”,骗子伪装成正规商家,通过低价吸引用户点击第三方链接,实际到账的是无效卡密或根本不到账。曾有用户反映,在搜卡盟看到某游戏点卡“五折促销”,点击链接付款后,页面显示“处理中”便再无下文,联系商家时已被拉黑。第二种是“钓鱼客服”,骗子冒充平台客服,以“系统故障需退款”“订单异常需验证”为由,诱导用户提供银行卡号、验证码,进而盗取资金。这类骗局利用了用户对平台的信任,往往让人防不胜防。第三种是“跑路商家”,部分商家在收取费用后,以“系统维护”“库存不足”等借口拖延,最终直接关闭店铺消失。据统计,虚拟商品交易中,超三成的纠纷与“商家跑路”相关,而搜卡盟作为流量较大的平台,此类问题尤为突出。

骗子的成功,本质上是利用了虚拟商品交易的“三重信息差”。第一重是“商品信息差”:虚拟商品如游戏点卡、会员账号,本身具有无形性,用户无法像实体商品一样查验真伪,骗子正是利用这一点,用“低价”“秒到账”等话术制造“性价比高”的假象,掩盖商品无效或虚假的本质。第二重是“信任信息差”:用户默认平台上的商家经过审核,容易轻信“官方认证”“金牌商家”等标签,却不知部分平台对商家的资质审核流于形式,骗子只需缴纳少量保证金就能开店。第三重是“维权信息差”:虚拟商品交易缺乏实体凭证,一旦被骗,用户难以提供有效证据,即便投诉至平台,也可能因“交易记录不足”“商家已注销”等原因维权失败。这三重信息差相互交织,让骗子在搜卡盟等平台上屡屡得手。

面对搜卡盟的骗局,并非无计可施。用户需建立“三查一拒”的防范意识。“查商家资质”是第一步,正规商家通常会在店铺公示营业执照、平台认证标识,用户可点击查看其经营时长、用户评价,优先选择“老店”“高评分”商家;“查价格合理性”,警惕远低于市场价的商品,比如某游戏官方售价100元的月卡,若商家标价50元以下,极可能是钓鱼陷阱;“查交易方式”,坚持使用平台提供的担保交易,切勿跳转到外部链接或直接转账,平台担保能确保付款后商家发货,到账后才确认收款,有效降低风险。“一拒”则是拒绝“私下交易”和“提前验证”,任何要求提供验证码、点击不明链接的行为,都应立即终止。此外,用户还可借助平台工具,如“交易险”“担保支付”等功能,为交易增加一层保障。

要根治搜卡盟的骗子问题,需平台与用户双向发力。对平台而言,应强化“事前审核、事中监控、事后追责”的全流程监管。事前审核需严格商家资质,不仅查营业执照,还要核对其虚拟商品来源,确保卡密合法;事中监控可引入AI技术,对异常交易(如同一IP大量下单、频繁低价促销)实时预警,及时冻结可疑账户;事后追责则要建立“黑名单”制度,对跑路、骗局的商家永久封禁,并联合执法部门追溯责任。对用户而言,需摒弃“贪小便宜”心理,虚拟商品交易中,“一分价钱一分货”是铁律,同时要主动学习防骗知识,关注平台发布的骗局案例,提升辨别能力。只有平台把好“监管关”,用户守好“理性关”,才能让搜卡盟这类平台回归“便捷交易”的本质。

搜卡盟真的有骗子吗?答案是肯定的,但这并不意味着用户只能“望而却步”。虚拟商品交易是数字时代的需求,骗局的滋生源于监管漏洞和用户防范意识的不足。通过认清骗局逻辑、掌握辨别方法、推动平台与用户共治,我们完全可以在享受搜卡盟便利的同时,避开骗子的陷阱。记住,在虚拟商品的世界里,理性是最好的“防骗剂”,谨慎是最有效的“护身符”——别再让骗子钻了空子,别再为自己的疏忽买单。