在数字化浪潮席卷全球的今天,“短信哄炸卡盟”这一术语频繁浮现于网络讨论中,引发用户对其真实性和可靠性的深度质疑。短信哄炸卡盟服务在现实中确实存在,但其可靠性和合法性高度存疑,用户需警惕潜在风险以避免法律纠纷。 本文将聚焦这一核心问题,从概念本质、真实性验证、可靠性评估及挑战风险四个维度展开深入剖析,揭示其背后的产业链逻辑与行业现实。

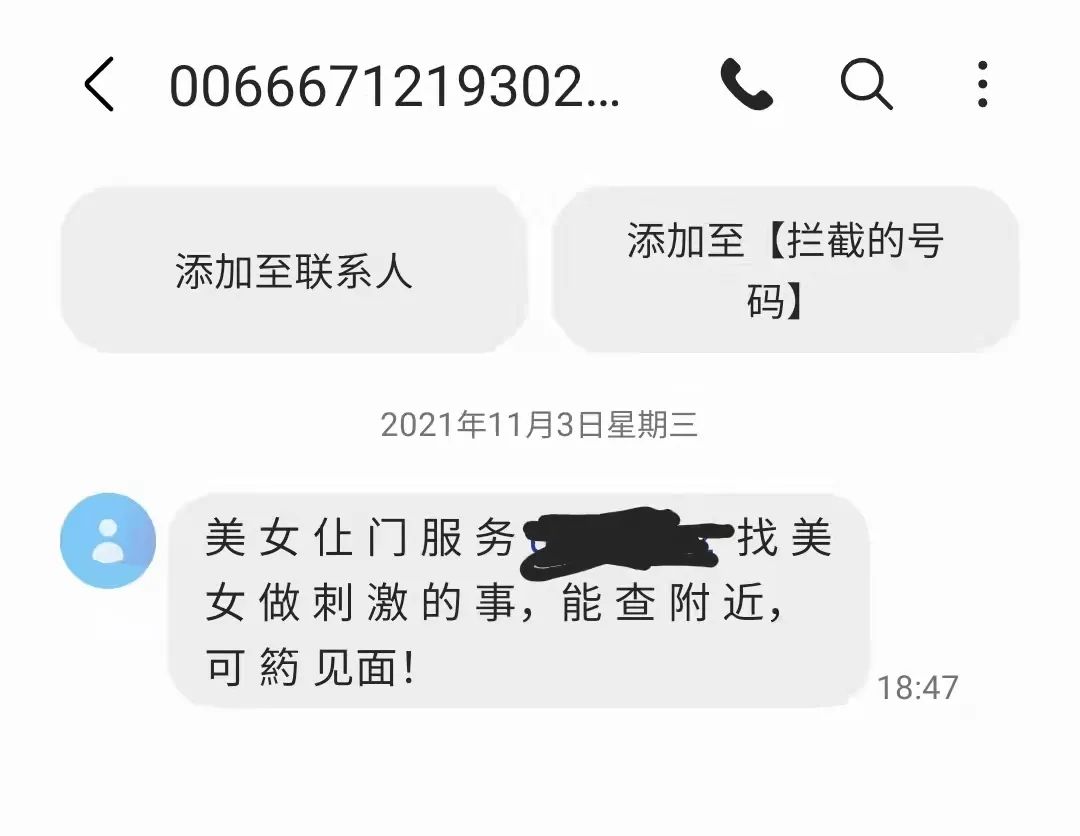

短信哄炸卡盟,本质上是一种依托电话卡资源进行批量短信发送的服务模式,常被用于骚扰、营销或攻击目的。其运作机制涉及卡盟平台整合大量虚拟或实体电话卡,通过自动化脚本向目标号码高频发送短信,形成“轰炸”效应。卡盟作为中介,提供卡号池、发送接口及管理工具,用户支付费用后即可操作。这种服务在黑灰产中并非新鲜事物,它源于早期电话卡滥用现象,随着技术发展演变为更隐蔽的在线平台。从概念上看,短信哄炸卡盟并非虚构,而是基于真实技术架构,利用短信协议漏洞实现大规模信息推送。然而,其应用场景往往游走于法律边缘,如恶意骚扰竞争对手或非法推广,这直接关联到其真实性与可靠性的核心争议。

探讨“短信哄炸卡盟,这是真的吗?”这一疑问,答案并非简单二元。基于行业常识,这类服务确实存在,且活跃于某些暗网或灰色论坛。卡盟平台通过匿名渠道运营,利用境外服务器规避监管,提供从卡号租赁到发送工具的全套服务。例如,用户可购买“短信轰炸套餐”,指定目标号码和频率,系统自动调用卡池资源执行。但真实性的另一面是高度伪装——许多平台实为钓鱼骗局,收取费用后消失或提供无效服务。这源于短信哄炸卡盟的非法属性,导致其缺乏正规资质验证,用户难以辨别真伪。技术层面,短信轰炸依赖运营商协议漏洞,但随着反制技术升级,如运营商的频率限制和黑名单机制,其成功率逐年下降。因此,短信哄炸卡盟的真实存在性不可否认,但实际效果常因技术壁垒和欺诈风险而大打折扣。

转向“短信哄炸卡盟,靠谱吗?”的可靠性评估,结论更为悲观。这类服务的可靠性受多重因素制约,首先是技术不稳定性。短信轰炸易触发运营商防护系统,导致发送失败或IP封禁,卡盟平台往往无法保证持续服务。其次,经济风险显著:用户支付后可能遭遇“跑路”,或服务中断时无处维权,因为卡盟运营者通常匿名且跨境。更深层的可靠性问题源于法律合规性。在中国,短信轰炸违反《网络安全法》和《反电信网络诈骗法》,可构成骚扰或攻击行为,用户一旦参与将面临行政处罚甚至刑事责任。此外,卡盟平台自身常携带恶意软件,窃取用户数据或植入后门,进一步削弱其可信度。从行业实践看,可靠案例寥寥无几,多数反馈指向服务失效或法律纠纷。短信哄炸卡盟的可靠性本质上是空中楼阁,其短暂“效果”往往以巨大风险为代价。

深入分析短信哄炸卡盟的挑战与风险,可揭示其不可持续的本质。法律层面,中国监管机构持续强化打击力度,通过实名制和大数据监控,卡盟平台生存空间被压缩。2023年专项行动中,多个卡盟团伙被端,涉案金额巨大,凸显其违法成本。道德层面,短信轰炸侵犯个人隐私和通信自由,破坏网络生态,与社会核心价值观背道而驰。技术挑战同样严峻:运营商引入AI反制系统,实时识别异常流量;同时,用户安全意识提升,通过举报和屏蔽工具主动防御。这些因素叠加,使短信哄炸卡盟的运营日益困难。趋势上,行业正向合法化转型,部分卡盟尝试整合合规营销服务,但核心“哄炸”功能难逃淘汰。用户若轻信此类服务,不仅损失钱财,更可能卷入法律漩涡,得不偿失。

面对短信哄炸卡盟的现实,用户应摒弃侥幸心理,转向合法替代方案。例如,企业营销可借助正规短信平台,遵循用户授权原则;个人防御则通过安装安全软件或启用运营商防护功能。长远看,短信哄炸卡盟的消亡是必然趋势,其价值仅存于警示意义——提醒用户在数字时代坚守法律底线。最终,短信哄炸卡盟的真实存在不等于可靠可行,其风险远超任何潜在收益,理性选择才是明智之举。