在数字娱乐蓬勃发展的当下,防沉迷卡盟作为一种新兴工具,被寄予厚望以应对日益严重的网络沉迷问题。然而,其核心争议——“防沉迷卡盟靠谱吗,真的能防沉迷吗?”——直指其可靠性与实际效果。本文将从概念本质、潜在价值、现实挑战及未来趋势等角度,深入剖析这一议题,揭示其背后的真相。防沉迷卡盟的可靠性并非简单二元判断,而是基于技术、用户行为和社会因素的综合评估;其防沉迷效果虽有一定理论基础,但实践中常因执行漏洞而打折,亟需系统性优化。

防沉迷卡盟的本质是整合防沉迷功能的平台或服务,旨在通过技术手段帮助用户控制在线时间、限制访问内容,从而预防沉迷行为。这类卡盟通常提供定制化方案,如设置使用时长、屏蔽特定应用或推送提醒,其设计初衷源于对青少年网络成瘾问题的担忧。从价值层面看,防沉迷卡盟理论上能带来显著益处:它为家长和教育者提供便捷工具,促进数字生活平衡,减少因过度使用设备引发的健康风险,如视力下降或心理问题。例如,在游戏或社交媒体场景中,卡盟可自动中断超时使用,引导用户转向线下活动,这体现了其在预防沉迷方面的潜在优势。然而,这种价值实现的前提是卡盟本身具备高度可靠性和有效性,否则便沦为空谈。

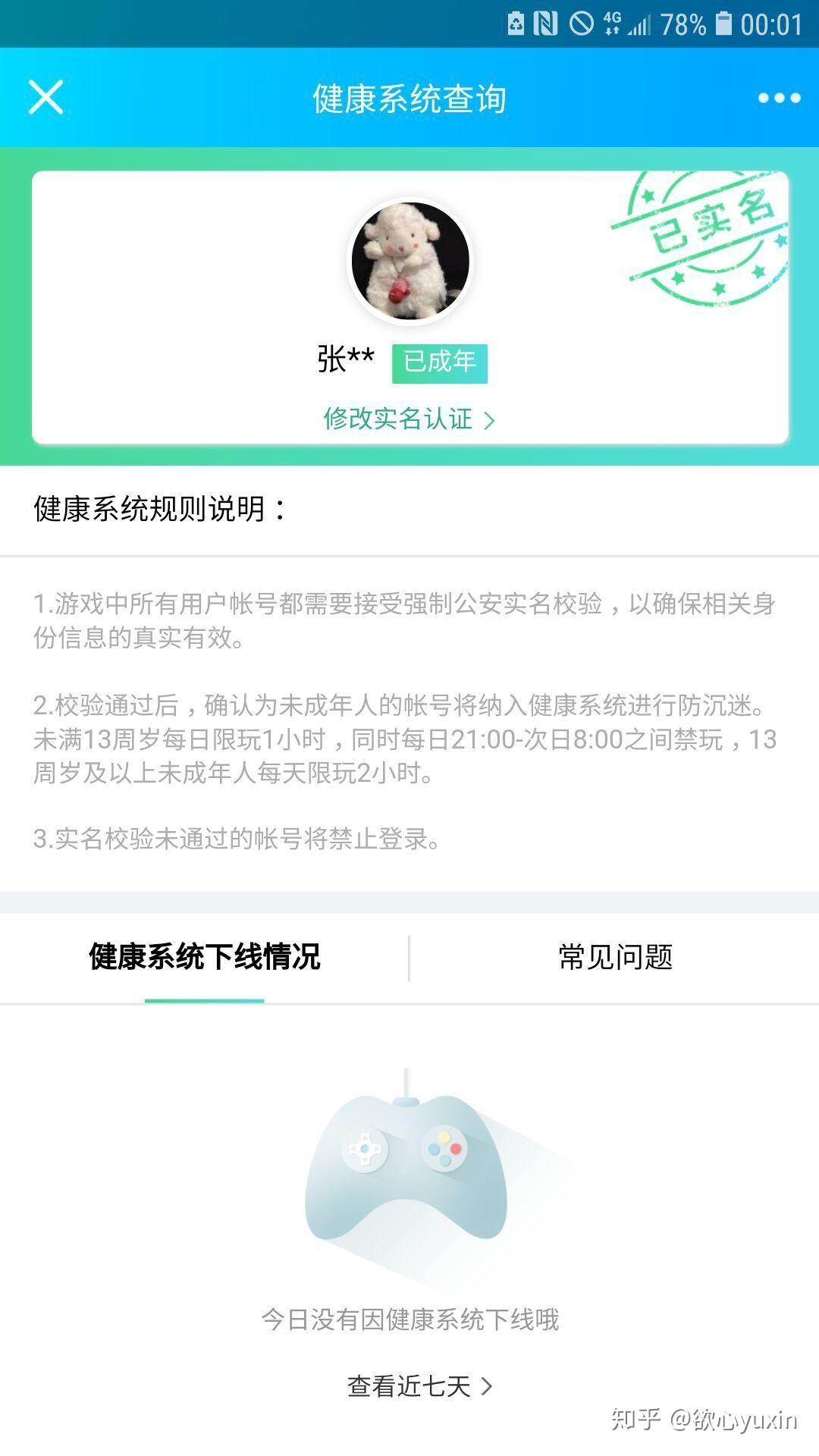

深入探讨防沉迷卡盟的可靠性,关键在于其技术架构和执行机制。靠谱的卡盟应依赖稳定算法和实时监控,确保限制措施不被轻易绕过。现实中,许多卡盟存在技术漏洞,如用户通过VPN或设备重置规避限制,导致防沉迷功能失效。这种不可靠性源于开发标准不一:部分卡盟为追求用户量,简化验证流程,忽视安全加固。此外,防沉迷卡盟是否靠谱还受用户行为影响——青少年群体常具备较高技术素养,能主动寻找破解方法,削弱卡盟的防护能力。因此,防沉迷卡盟的可靠性取决于技术 robustness 与用户对抗的动态博弈,而非静态承诺。从行业视角看,缺乏统一监管框架加剧了这一问题,不同平台的质量参差不齐,用户难以辨别真伪,进一步动摇了公众信任。

转向“真的能防沉迷吗”这一核心疑问,需评估其实际效果。防沉迷卡盟在理想状态下能有效干预沉迷行为,如通过数据追踪识别高风险模式并触发干预。然而,挑战在于其效果往往受限于外部因素。首先,防沉迷卡盟的应用场景多样,但效果差异显著:在游戏领域,部分卡盟与开发商合作,实现深度集成,能较好限制游戏时长;但在开放网络环境中,如短视频或社交平台,卡盟的覆盖范围有限,无法全面阻断沉迷诱因。其次,用户心理因素不容忽视——沉迷行为常伴随成瘾机制,单纯时间限制可能引发抵触情绪,而非根本改变习惯。研究显示,防沉迷卡盟若缺乏配套教育或心理支持,其防沉迷效果大打折扣,用户可能转而使用未受控设备。防沉迷卡盟的真正效能,需结合技术干预与行为引导,否则难以持久。此外,社会趋势如远程学习普及,增加了在线需求,卡盟需灵活调整策略,避免一刀切式限制影响正常生活。

从趋势视角看,防沉迷卡盟的发展正朝向智能化和个性化方向演进。未来,整合AI和大数据的卡盟有望提升可靠性,如通过机器学习预测用户行为模式,实现动态调整限制。例如,基于用户历史数据,卡盟可识别沉迷早期信号并主动干预,而非被动响应。同时,行业合作趋势增强,政府、企业和教育机构协同制定标准,推动卡盟平台规范化,减少不可靠产品流通。然而,挑战依然存在:技术升级需平衡隐私保护,避免数据滥用;用户教育也需同步加强,帮助理解防沉迷卡盟的局限,培养自律意识。防沉迷卡盟的未来价值,在于构建综合生态系统,而非孤立工具,这要求各方共同努力,解决当前可靠性和效果不足的痛点。

回归现实,防沉迷卡盟的可靠性和防沉迷效果是动态过程,需客观看待。它非万能解药,但作为辅助工具,在优化后可发挥积极作用。建议用户选择信誉良好的卡盟,结合家庭监督和自我管理;行业应强化技术投入,建立透明评估体系;政策层面则需完善法规,确保防沉迷卡盟服务于健康数字生活。最终,防沉迷卡盟的靠谱与否,取决于我们如何智慧应用它——技术本身无错,关键在于人机协同,共同抵御沉迷风险,守护个体福祉。