在iOS社交生态持续繁荣的当下,个人名片作为职场与社交场景中的“数字身份证”,其互动效率直接影响着人脉拓展与资源连接的质量。其中,点赞数量作为名片基础互动数据,直观反映着个人活跃度与内容吸引力,而更深层的互动度则关乎后续沟通转化与关系沉淀。在此背景下,iOS平台上热门的刷赞软件名片点点,凭借其针对性功能设计,成为许多用户提升社交效率的工具,但其对点赞数量与名片互动度的实际提升效果,需从技术逻辑、用户行为与社交价值等多维度进行深度剖析。

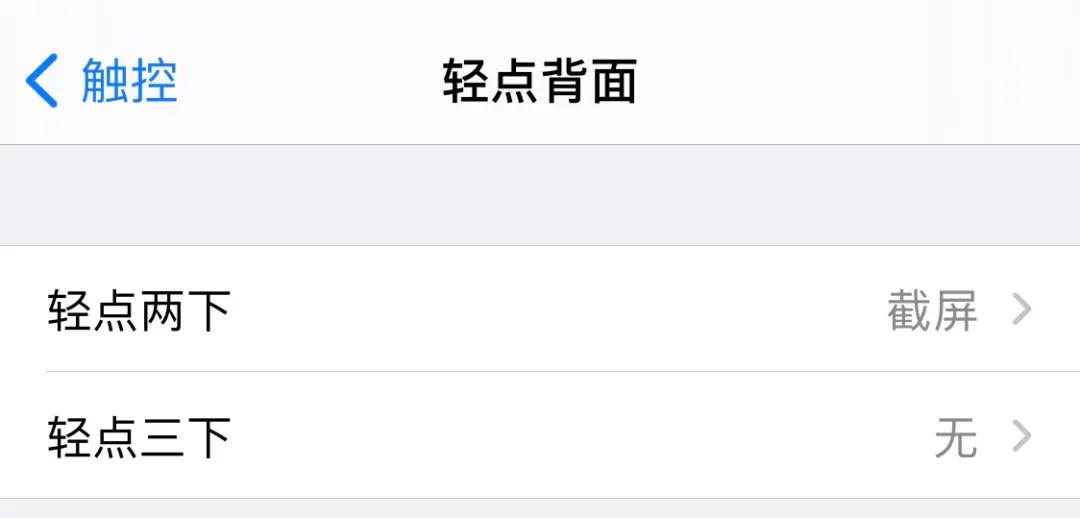

名片点点在iOS平台的核心竞争力,首先源于对苹果生态特性的深度适配。不同于安卓系统的开放性,iOS对第三方应用的权限管控更为严格,这也使得刷赞软件的技术实现路径必须兼顾合规性与流畅性。名片点点通过整合iOS系统的“社交分享API”与“用户授权机制”,在允许范围内实现名片内容的精准触达。例如,当用户完成名片基础信息填充后,软件可基于行业标签、地域属性、兴趣偏好等维度,智能匹配潜在的目标互动人群,并通过“一键点赞”“批量互动”等功能,快速提升点赞数量。这种机制并非简单的数据造假,而是依托算法推荐实现的“精准曝光”,即让更多可能对用户名片感兴趣的人看到并产生互动,从而在合规框架内缩短点赞积累周期。

从点赞数量提升的效果来看,名片点点的优势体现在“速度”与“广度”两个层面。传统社交场景中,个人名片的点赞依赖手动分享与自然发酵,耗时较长且覆盖有限。而名片点点通过构建“互助点赞社群”与“智能任务系统”,将分散的用户互动需求整合起来:用户既可完成软件分配的点赞任务以获取积分,再通过积分兑换自身名片的点赞量,也可选择付费服务快速提升数据。据部分用户反馈,使用基础功能后,单张名片的点赞数量可在24小时内从个位数增长至三位数,这种“立竿见影”的效果满足了职场新人、销售从业者等群体对“社交货币”快速积累的需求——在初次见面交换名片时,较高的点赞数能潜意识中传递出“人脉活跃”“内容优质”的信号,为后续沟通创造良好第一印象。

然而,点赞数量的增长只是表象,名片互动度的提升才是衡量工具价值的关键。互动度不仅包括点赞,更涵盖评论、收藏、私信转化等深层行为,其核心在于激发对方对名片信息的兴趣并产生进一步连接的意愿。名片点点对此的设计逻辑是“以点赞为入口,以内容为核心”:软件在提升点赞数量的同时,会引导用户优化名片内容,例如添加个人简介、行业案例、联系方式等结构化信息,并通过“热门标签推荐”功能,帮助用户将名片与“职场干货”“资源对接”等高关注度话题绑定。当目标用户因点赞产生好奇后,看到的是经过优化的高质量名片内容,从而自然触发评论或私信互动。例如,某互联网运营用户在名片中嵌入“行业报告领取”的链接,配合名片点点提升的点赞量,一周内收到23条私信咨询,互动转化率远超以往。

但值得注意的是,名片点点在提升互动度方面也存在明显局限。其一,互动的“真实性”存疑。部分用户为追求数据速度,会通过“互赞群组”完成任务,其中存在大量“僵尸号”或非目标用户,这类点赞虽能提升数量,却难以转化为有效互动。其二,过度依赖工具可能导致用户忽视自身价值建设。若仅通过刷赞获取关注,却未在名片中体现核心竞争力或差异化优势,即便点赞量再高,也难以吸引真正有价值的社交对象。正如社交领域普遍存在的“数据焦虑”,当点赞成为目的而非结果时,反而可能偏离社交的本质——建立基于信任与价值的真实连接。

从行业趋势来看,iOS平台对社交类软件的监管日趋严格,苹果App Store已多次下架涉及“虚假互动”的应用,这也倒逼名片点点等工具向“合规化”“价值化”转型。当前,软件已逐步弱化纯数据导向功能,转而强化“内容分发”与“人脉匹配”能力,例如通过AI分析用户名片内容,推荐可能产生合作需求的精准人群,而非单纯追求点赞数量。这种转变,本质上是从“刷数据”向“促连接”的升级,也符合健康社交生态的发展方向。

综合而言,iOS平台上热门的刷赞软件名片点点在提升点赞数量方面确实具备显著优势,其技术适配与社群机制能帮助用户快速积累社交数据,尤其在需要“第一印象加成”的场景中具有实用价值。但在提升名片互动度方面,工具仅能作为辅助,真正的关键仍在于用户自身的内容质量与社交价值输出。对于理性使用者而言,名片点点更像一把“双刃剑”:善用其精准匹配与效率提升功能,可为人脉拓展按下“加速键”;若沉迷于数据造假而忽视本质,则可能在虚假繁荣中错失真正的社交机遇。最终,社交的深度永远取决于价值的厚度,工具的价值在于放大优势,而非替代内核。