在抖音这个日活用户超7亿的流量池中,创作者们正经历一场前所未有的“影响力竞赛”。有人深耕内容、沉淀粉丝,有人却选择了一条更“直接”的路——刷粉丝、刷赞。这种现象并非偶然,当“流量即机会”成为行业共识,当算法以数据为唯一标尺,刷数据逐渐从灰色地带演变为一种公开的“潜规则”。为什么越来越多的人选择在抖音刷粉丝和赞来提升影响力?答案藏在算法的冰冷逻辑、商业变现的硬性门槛,以及创作者的生存焦虑中。

算法逻辑:数据是进入推荐池的“敲门砖”

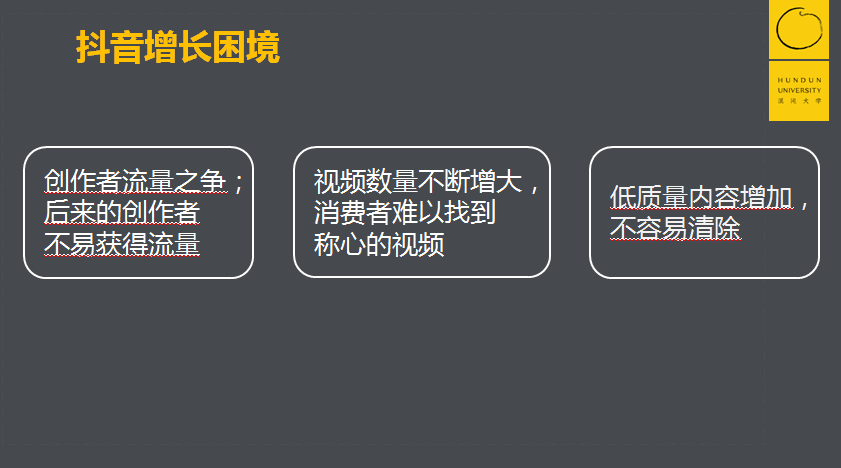

抖音的推荐机制本质上是“数据驱动”的机器学习模型。一条视频能否获得流量,取决于初始阶段的完播率、点赞率、评论率、转发率等核心指标。当新创作者发布内容时,若能在前1小时内积累数千点赞和数百粉丝,算法会判定其“优质”,从而推入更大的流量池。这种“马太效应”让数据成为撬动流量的杠杆。

刷粉丝和赞,本质是人为制造“初始数据泡沫”,欺骗算法的“第一印象”。比如,一个刚起步的美食博主,若通过刷赞让视频在1小时内达到1万赞,算法会将其标记为“潜力内容”,推送给更多对美食感兴趣的用户。这种“数据造假”虽能短期获得流量,却也让创作者陷入依赖——一旦停止刷数据,真实互动无法支撑算法预期,流量便会断崖式下跌。但即便如此,仍有前赴后继者选择这条路,因为在算法眼中,“数据真实”远不如“数据亮眼”重要。

商业变现:粉丝数是变现的“硬通货”

抖音的商业生态早已形成“粉丝数—议价权—收入”的闭环。品牌方选择合作时,粉丝量是第一道门槛,点赞率是第二道门槛。一个10万粉的博主,即便内容平平,也能接到几百到上千元的“商单”;而一个1万粉的优质创作者,若因数据不够亮眼,可能连品牌方的“简历筛选”都过不了。

这种“唯数据论”催生了刷数据的刚需。中小创作者为快速达到商单门槛,不得不通过刷粉、刷赞“镀金”。有从业者透露,刷1万粉成本约50-100元,刷1万赞约20-50元,相比数月沉心打磨内容却无人问津的“性价比”,这笔账显然更划算。更关键的是,粉丝数和赞数是“可视化”的社交货币,能直接提升创作者在品牌方、MCN机构心中的“估值”。当“数据造假”成为行业普遍现象,不刷数据反而成了“异类”——毕竟,在流量竞争的战场上,没人愿意用“清高”赌上生存机会。

社交心理:点赞与粉丝是“身份认同”的标签

在抖音,粉丝数和赞数早已超越数据本身,成为创作者的“社交名片”。一个拥有百万粉的博主,会被贴上“大V”“头部创作者”的标签,获得更多行业资源、用户信任;而一个只有几百粉的创作者,即便内容优质,也可能被贴上“小透明”“新手”的标签,甚至被质疑“内容不行”。

这种“标签效应”让创作者陷入“数据焦虑”。刷粉丝和赞,本质上是对“身份认同”的追求。当看到同行通过刷数据快速涨粉、获得关注,自己却还在“冷启动”阶段挣扎时,心理失衡难免产生。有创作者坦言:“刷数据不是为了欺骗谁,只是不想让别人觉得‘你不行’。”这种“被看见”的需求,让刷数据从“手段”变成了“目的”——哪怕知道数据是虚假的,那份“百万粉博主”的虚荣感,也能带来短暂的心理满足。

挑战与趋势:虚假数据的“反噬”与“合规化”尝试

尽管刷粉丝和赞能短期提升影响力,但其风险正逐渐暴露。抖音平台已通过算法升级识别虚假数据,对异常账号进行限流、封号处理。去年,某美妆博主因百万粉中80%为僵尸粉,被品牌方集体解约,账号直接降权至1万粉,教训惨痛。

与此同时,“数据合规化”的趋势开始显现。部分第三方服务商不再提供纯虚假刷粉,而是转向“真实互动”——通过精准投放,让真实用户对内容进行点赞、评论,既满足算法的数据需求,又避免被平台识别。这种“半真半假”的数据服务,价格虽高(比纯刷粉贵3-5倍),但因风险更低,正成为越来越多创作者的选择。

回归本质:影响力终究要靠“真实内容”沉淀

刷粉丝和赞或许能带来短期流量和商业机会,但影响力从来不是“刷”出来的。用户关注一个博主,是因为内容能提供价值——无论是娱乐、知识,还是情感共鸣。虚假数据能骗过算法,却骗不过用户的“用脚投票”。当粉丝发现博主的内容配不上粉丝量,取关、差评随之而来;当品牌方意识到数据造假,合作便会终止。

刷粉丝和赞的本质,是创作者在算法规则与商业压力下,选择了一条看似高效的“捷径”,却也埋下了信任危机与长期价值流失的隐患。 在抖音这个内容为王的时代,真正能走远的,永远是那些沉下心打磨内容、用真实互动连接用户的创作者。毕竟,流量可以造假,但影响力不行。