空间相册已从单纯的私人记忆存储,演变为个体社交形象的“数字橱窗”。在这个场景中,点赞数与浏览量不再是简单的互动数据,而是衡量社交表现的核心指标,驱动着越来越多的人通过“刷赞刷浏览”主动优化自己的数字形象。这种行为并非偶然,而是社交平台逻辑、个体心理需求与算法机制共同作用的结果,折射出数字时代社交关系的深层变革。

社交表现的量化转向,是刷赞刷浏览行为兴起的核心背景。传统社交中,“受欢迎”是一种模糊的感知,依赖线下互动中的情感反馈;但在数字空间,社交表现被拆解为可量化的数据标签——点赞数代表即时认可度,浏览量暗示内容影响力,评论区的活跃度则反映社交网络的参与度。这种量化让社交表现变得“可视化”,也为个体提供了明确的优化目标。当用户发现“一张照片的点赞数能直接定义当天的社交价值”时,主动提升数据的动机便油然而生。空间相册作为个人生活的高浓度展示区,自然成为数据竞争的主战场:旅游照片的点赞数暗示生活品质,聚会合影的浏览量反映社交广度,甚至日常打卡的互动数据都能成为“我过得很好”的隐形证明。

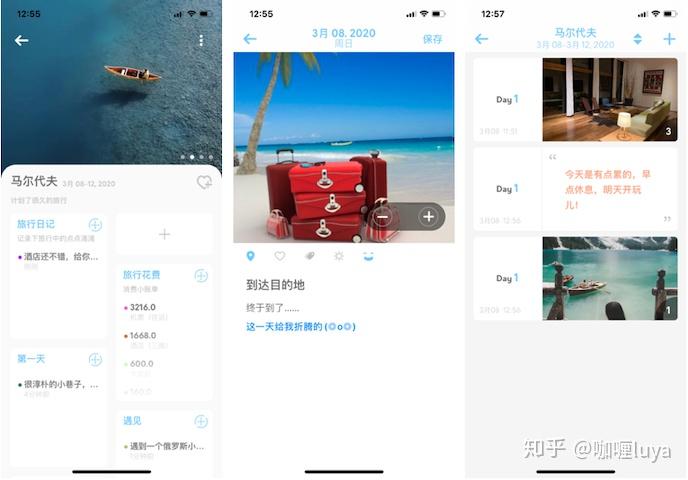

空间相册的社交属性强化,为刷赞刷浏览提供了应用场景。早期,相册功能主要用于存储照片,权限设置以“私密”为主;但随着社交平台的迭代,“公开”“部分可见”“好友可见”等选项让相册逐渐从“私人日记”变为“社交舞台”。用户开始有意识地经营相册内容:通过精修图片、筛选场景、搭配文案,构建符合自我期待的形象。然而,仅有优质内容并不足以保证社交表现——算法推荐机制下,低互动的内容会被迅速淹没。此时,“刷赞刷浏览”便成为破局的“助推器”:初始的互动数据能触发算法的流量倾斜,让内容进入更多人的视野,进而吸引自然流量。这种“数据启动效应”让用户意识到,提升社交表现不仅需要内容优质,更需要“数据背书”,而刷赞刷浏览正是最直接的数据获取方式。

自我认同与群体归属的双重驱动,构成了刷赞刷浏览的心理动因。从个体层面看,高互动数据能满足“自我价值确认”的需求。当用户看到自己的照片获得大量点赞和浏览时,大脑会分泌多巴胺,产生“被认可”的愉悦感。这种即时反馈强化了“数据=价值”的认知,驱使用户通过刷赞刷浏览持续获取正向体验。从群体层面看,社交圈中的“数据攀比”加剧了这种行为。在同龄人、同事或朋友的社交网络中,数据的差异会被放大为“社交地位”的差距——当好友的照片点赞数远超自己时,个体容易产生“被边缘化”的焦虑,进而通过刷赞刷浏览缩小数据差距,维护群体归属感。这种“不刷就落后”的隐形压力,让刷赞刷浏览从个人选择演变为群体行为。

算法逻辑与平台机制的设计导向,为刷赞刷浏览提供了技术土壤。现代社交平台的推荐算法本质上是“数据驱动”的:互动量越高的内容,越会被判定为“优质内容”,从而获得更多曝光机会。这种机制形成了一个“数据-流量-更多数据”的正向循环,也让用户意识到:初始数据的重要性远超内容本身。例如,一张刚发布的照片,若前1小时的点赞量和浏览量偏低,即便内容优质,也很难进入后续的推荐池;反之,若通过刷赞快速积累初始数据,算法会判定其受欢迎,进而主动推送给更多用户。此外,平台对“互动数据”的显性展示——如将点赞数设置为公开可见、在“发现”页突出高互动内容——进一步强化了用户对数据的重视。在这种机制下,刷赞刷浏览不仅是提升社交表现的手段,更是适应算法规则的“生存策略”。

然而,刷赞刷浏览的行为代价也逐渐显现。当社交表现过度依赖虚拟数据时,真实的人际关系可能被异化。用户为了追求高互动,开始“为数据而生活”:摆拍代替真实记录,滤镜掩盖生活原貌,甚至购买虚假互动数据。这种“表演式社交”虽然能暂时提升数据指标,却会削弱社交关系的真实情感联结——当点赞沦为机械操作,评论变成复制粘贴的模板,社交便失去了温度。更严重的是,长期沉迷于数据攀比可能导致“社交焦虑”:用户不断刷空间相册的点赞数,陷入“数据波动影响情绪”的恶性循环,反而忽视了线下社交中更珍贵的情感交流。

空间相册上刷赞刷浏览的盛行,本质是数字时代社交需求与平台逻辑碰撞的产物。它既反映了个体对社交认可的渴望,也暴露了算法机制下社交关系的异化风险。面对这一现象,或许我们需要重新审视“社交表现”的定义:真正的社交价值,不在于相册里有多少点赞和浏览,而在于那些真实、温暖的情感联结,在于敢于展现不完美却真实的自我。对于用户而言,理性看待数据,让空间相册回归“记录生活”的本质,或许才是提升社交表现的终极之道;对于平台而言,优化算法机制,减少对数据的过度依赖,才能构建更健康的社交生态。毕竟,社交的本质是“看见”与“被看见”,而非“点赞”与“被点赞”。