在数字营销的生态系统中,社交媒体的互动数据已成为衡量品牌曝光度的核心指标。为什么越来越多的营销人员选择刷点赞评论来提升品牌曝光度? 这一问题直指当前营销策略的演变,揭示了数据驱动时代下的深层需求。随着算法对用户参与度的依赖日益加深,营销人员面临着前所未有的竞争压力,而刷点赞评论作为一种快速干预手段,正成为他们应对挑战的权宜之计。然而,这种现象并非孤立存在,而是植根于行业变革、技术演进和消费者心理的复杂交织中。

刷点赞评论,即通过人工或自动化手段增加社交媒体平台的点赞、评论等互动数据,本质上是一种数据造假行为。在概念层面,它不同于传统的有机营销,而是通过模拟真实用户互动来制造虚假繁荣。近年来,这种做法在营销领域迅速蔓延,尤其是在Instagram、抖音等视觉化平台,品牌方发现高互动率能显著提升内容在算法中的权重。例如,一条获得数千点赞的帖子更容易被推荐给更广泛的受众,从而形成曝光的雪球效应。这种方法的普及,源于社交媒体平台设计的内在逻辑——算法倾向于优先展示高互动内容,而营销人员则利用这一机制,将刷互动视为提升品牌可见性的捷径。

从价值分析的角度看,营销人员选择刷点赞评论的核心驱动力在于其即时性和成本效益。在竞争白热化的市场中,品牌曝光度直接关联销售转化,而有机互动往往需要漫长的积累。通过购买或人工刷点赞评论,营销团队可以在短时间内将内容推上热门榜单,快速吸引潜在客户。例如,一个新品牌在推出产品时,刷互动能帮助其突破初始冷启动阶段,避免内容淹没在海量信息中。此外,相较于广告投放,刷互动的成本相对低廉,尤其对于预算有限的中小企业,它提供了一种“性价比”高的替代方案。这种策略的吸引力还在于其可量化性——互动数据如点赞数、评论数,能直观展示营销效果,满足管理层对KPI的硬性要求,从而在组织内获得更多资源支持。

应用场景的多样性进一步解释了这一现象的普遍性。在电商领域,直播带货主播常通过刷评论营造热销假象,刺激观众下单冲动;在内容营销中,博主刷点赞以提升账号权重,吸引品牌合作;在B2B行业,企业刷互动来增强社交媒体形象,塑造行业权威。这些应用并非偶然,而是反映了不同行业对曝光度的共同追求。例如,在抖音平台上,算法推荐机制高度依赖用户停留时间和互动率,营销人员通过刷点赞评论,能人为制造“爆款”内容,触发平台算法的自动分发。这种应用场景的扩展,使得刷互动从边缘行为逐渐演变为行业潜规则,尤其在新兴市场,监管不完善时更为猖獗。

趋势层面,刷点赞评论的盛行与社交媒体算法的演变密不可分。近年来,各大平台如Facebook、Instagram等频繁调整算法,更强调用户参与度而非单纯的内容质量。这迫使营销人员转向数据干预,以迎合算法偏好。同时,市场竞争的加剧——品牌数量激增,用户注意力稀缺——放大了这种需求。数据显示,2023年全球社交媒体营销支出同比增长20%,而有机互动率却下降15%,这种供需失衡促使营销人员寻求捷径。此外,全球化背景下,营销人员面临跨文化挑战,刷互动成为快速测试内容吸引力的工具,帮助他们在不同市场优化策略。这种趋势并非孤立,而是数字营销内卷化的必然结果,反映了行业在效率与真实性之间的挣扎。

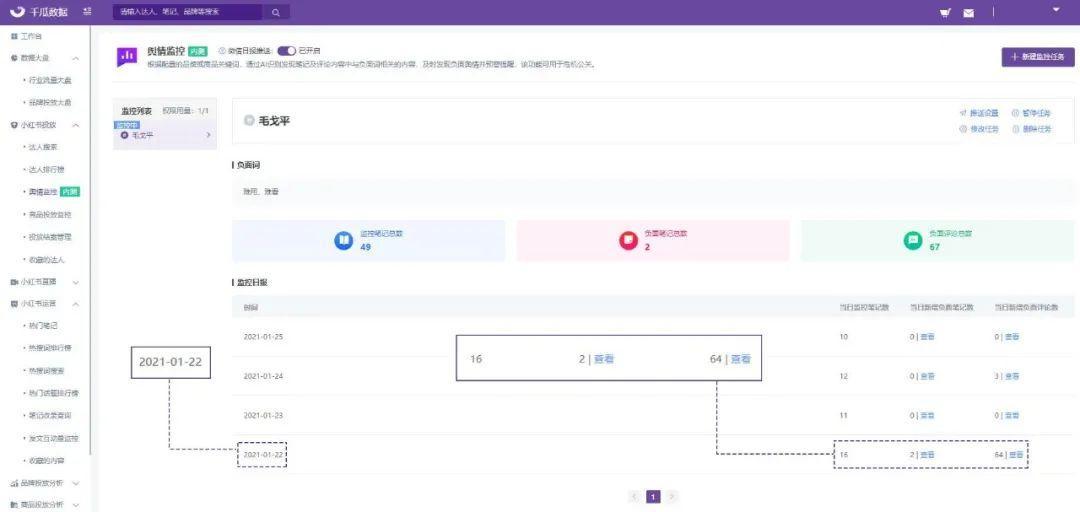

然而,挑战和风险不容忽视。刷点赞评论虽能短期提升曝光,但长期可能损害品牌信誉。平台如Meta、字节跳动已加强反作弊机制,通过AI检测异常互动,违规账号面临限流或封禁。例如,2022年抖音清理了数百万刷量账号,导致许多品牌曝光度骤降。更严重的是,用户对虚假互动的敏感度提高,一旦发现刷痕迹,品牌信任度将直线下降。消费者调研显示,78%的年轻用户反感虚假评论,认为其误导决策。此外,从道德角度看,刷互动违反了广告法和消费者权益保护法,在中国尤其面临监管风险,如《互联网广告管理办法》明确禁止数据造假。这些挑战警示营销人员,捷径背后是潜在的法律和声誉危机。

深度分析揭示,刷点赞评论的兴起暴露了数字营销的系统性矛盾。在算法主导的生态中,真实互动与虚假数据的界限日益模糊,营销人员陷入“数据军备竞赛”的怪圈。独特见解在于,这种策略反映了行业对“即时满足”的过度追求,却忽视了品牌建设的长期价值。真实用户互动不仅能提升曝光,还能培养忠实客户群,而刷互动则像饮鸩止渴,短期内见效,但长期可能削弱品牌韧性。例如,某美妆品牌通过刷互动获得高曝光,但用户反馈显示,其产品口碑与数据不符,最终导致销量下滑。营销人员需重新审视曝光度的本质——它不仅是数字游戏,更是品牌与消费者信任的桥梁。在信息过载的时代,真实性和透明度才是可持续增长的核心。

面对这一现象,营销人员应采取平衡策略:优先投资高质量内容创作,以真实互动驱动有机增长;同时,在必要时谨慎使用刷互动作为辅助工具,但必须确保合规和道德底线。品牌曝光度的提升,终究依赖于产品价值与用户体验的深度结合,而非虚假数据的堆砌。在数字营销的演进中,唯有坚守诚信,才能在竞争中立于不败之地。