刷单好评行为已成为电商平台生态中难以忽视的顽疾,其对物品点赞真实性与可信度的侵蚀,不仅扭曲了消费决策逻辑,更从根本上动摇了电商信任机制的核心基石。在流量至上、销量为王的商业逻辑驱动下,部分商家通过虚假交易、雇佣刷手、伪造评价等手段制造虚假繁荣,使“点赞”这一本应反映真实用户体验的互动行为,异化为可量化、可交易的营销工具。这种异化直接导致物品点赞的真实性被系统性稀释,可信度在消费者心中逐渐崩塌,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,阻碍电商行业的健康发展。

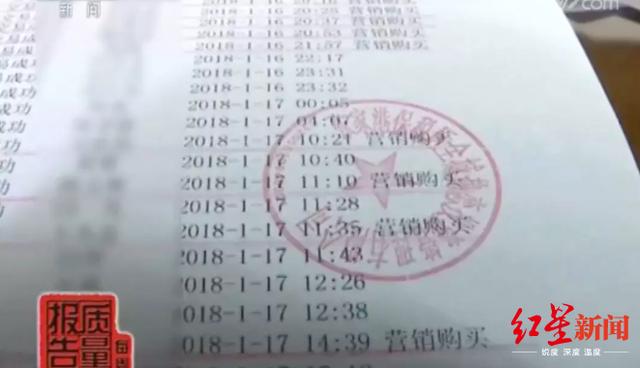

刷单好评行为对物品点赞真实性的破坏,首先体现在数据层面的“虚假繁荣”。点赞数作为商品热度的直观体现,其本应源于真实用户的购买体验与主动反馈。然而,刷单行为通过虚构交易链条,让从未实际使用商品的刷手完成“购买-好评-点赞”的闭环操作,使商品在短时间内获得大量虚假点赞。这些数据与商品实际质量、口碑严重脱节,形成“数据泡沫”。例如,某低质美妆产品通过刷单手段将点赞数从百级跃升至万级,却在真实用户集中评价中暴露出过敏、致痘等问题,这种“数据与体验的割裂”让点赞的真实性荡然无存。更值得警惕的是,部分平台算法将点赞数作为流量分配的核心权重,进一步 incentivize 商家投入更多资源进行刷单,形成“刷单-高曝光-更多刷单”的正反馈,使虚假数据不断挤压真实数据的生存空间。

从可信度维度看,刷单好评行为对消费者信任的侵蚀更具隐蔽性和长期性。消费者在购物决策中,往往将点赞数与好评率作为判断商品价值的重要参考,这种信任建立在“用户反馈真实性”的默认前提之上。然而,当刷单行为使点赞数据沦为“可编辑的数字游戏”,消费者开始对每一份好评、每一个点赞产生怀疑。这种“信任赤字”首先体现在对单个商品的质疑:消费者面对高点赞量商品时,会下意识地过滤“刷单痕迹”,如评价内容雷同、用户账号异常(新注册、无消费记录)等,导致真实好评也被误伤。更深层的危害在于,它削弱了消费者对整个平台的信任基础。当“刷单好评”成为行业潜规则,消费者会逐渐形成“电商评价普遍虚假”的认知,进而降低平台使用粘性,甚至转向更依赖熟人推荐或线下消费的渠道。这种信任危机一旦形成,不仅损害商家个体利益,更会侵蚀平台的核心竞争力——在电商行业同质化竞争加剧的当下,信任已成为最稀缺的“流量密码”。

刷单好评行为引发的连锁反应,正在重构电商生态的价值排序。一方面,它导致“逆向选择”现象加剧:真实注重产品质量的商家,因不愿参与刷单游戏,其商品点赞数与曝光量远低于刷单商家,最终在市场竞争中被边缘化;而依赖刷单的商家,即使商品质量堪忧,也能通过虚假数据获得短期流量红利,形成“劣币驱逐良币”的市场失灵。另一方面,它扭曲了消费者的“点赞行为逻辑”。当真实用户发现点赞数与实际体验不符,可能从主动点赞转向“沉默的大多数”,甚至通过差评、举报等方式表达不满,导致真实互动数据进一步萎缩。这种互动生态的恶化,使平台难以通过点赞数据准确捕捉用户需求,算法推荐的精准度也随之下降,最终影响整个电商生态的效率与公平性。

面对刷单好评行为对真实性与可信度的双重冲击,平台、商家与消费者正在形成新的治理共识。技术上,平台通过AI算法识别刷单特征,如异常购买频次、评价文本重复率、设备指纹关联等,对虚假数据进行拦截;制度上,建立“信用评价体系”,将用户历史评价质量、账号活跃度等维度纳入权重,降低刷单好评的可见度;教育上,通过“真实用户计划”“优质评价激励”等方式,鼓励真实用户分享体验,重建点赞的公信力。然而,治理之路仍面临诸多挑战:刷手产业链不断升级,通过“真人模拟”“海外刷单”等手段规避检测;部分商家为追求短期利益,甘愿承担封号风险继续刷单;消费者在“信息过载”中难以辨别真伪,治理效果大打折扣。未来,唯有将技术治理与制度约束相结合,让“真实点赞”成为商家与消费者的共同利益,才能从根本上遏制刷单行为,让点赞回归“真实反馈”的本质。

刷单好评行为对物品点赞真实性与可信度的侵蚀,本质是电商行业“流量焦虑”与“信任透支”的集中体现。在数字化商业时代,点赞不仅是商品热度的标尺,更是连接商家与消费者的信任纽带。当这一纽带被虚假数据腐蚀,受损的不仅是单个商品的口碑,更是整个电商生态的可持续发展根基。重建真实评价体系,需要平台坚守“技术向善”的底线,商家回归“产品为王”的初心,消费者保持“理性判断”的清醒。唯有三方协同发力,让每一个点赞都承载真实的用户体验,电商行业才能从“数据泡沫”走向“价值深耕”,在信任的基石上实现真正的繁荣。