在当今社交媒体时代,用户互动与平台规则构成了数字生态的底层逻辑,而“刷票点赞的联系服务”作为流量操纵的典型产物,正以隐蔽而深刻的方式重塑着这一逻辑。这类服务通过技术手段批量制造虚假互动数据,表面上提升了内容的可见度,实则侵蚀了用户互动的真实性,倒逼平台规则在“效率”与“公平”之间艰难平衡。刷票点赞服务不仅是技术漏洞的产物,更是社交媒体商业逻辑异化的缩影——它让互动数据从“用户真实意愿的表达”异化为“可量化的交易标的”,最终破坏了平台赖以生存的信任基础。

用户互动的“真实性危机”是刷票点赞服务最直接的冲击。社交媒体的核心价值在于连接人与人,点赞、评论、转发等互动行为本应是用户情感共鸣与价值判断的自然流露。然而,当刷票点赞服务将“1个赞”拆解为“0.1元/个”的商品,互动便失去了原本的意义。某短视频平台曾披露,其热门话题下30%的点赞量来自非真实用户,这种数据泡沫导致内容分发算法陷入“劣币驱逐良币”的困境:优质内容因缺乏“流量包装”难以曝光,而依赖刷票的低质内容却能占据首页,用户长期接触此类内容后,对平台的信任度直线下降。更隐蔽的影响在于用户心理的异化——当创作者将“刷票”视为生存策略,普通用户也逐渐陷入“数据焦虑”:看到别人动辄数万的点赞,会怀疑自己的内容是否“不够努力”,甚至模仿刷票行为,形成恶性循环。这种“互动表演化”趋势,让社交媒体从“交流场”退化为“数据秀场”,用户间的真实连接被虚假数据割裂。

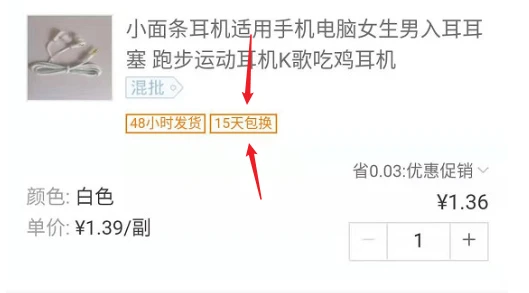

刷票点赞服务还重构了用户互动的价值体系。在健康的社交生态中,互动价值体现在“质量”而非“数量”:一条有深度的评论远胜过千篇一律的“点赞”。但刷票服务将互动简化为可买卖的“数字符号”,催生了“数据崇拜”畸形心态。部分MCN机构甚至公开宣称“刷10万点赞=涨粉5万”,这种误导让创作者将精力投入“流量造假”而非内容创新。某电商平台的数据显示,带有“刷赞”标签的直播带货账号,退货率比真实互动账号高出27%,因为用户发现“高赞”背后的产品与实际体验严重脱节。当互动数据失去真实性,其作为“用户反馈”的功能也随之失效,平台无法依据真实数据优化内容推荐,用户也难以通过互动判断内容价值,最终导致整个社交生态的“信号失灵”。

对平台规则而言,刷票点赞服务是一场“猫鼠游戏”般的持久战。平台规则的核心是维护公平竞争的社区环境,而刷票服务通过技术手段不断突破规则边界:从早期的人工手动点赞,到如今的AI模拟真人行为、设备农场批量操作,甚至利用区块链技术制造“分布式虚假账号”,平台的审核难度呈指数级增长。某社交平台技术团队透露,其每天需过滤超过2亿条可疑互动数据,但仍约有0.5%的刷票行为漏网。这种对抗不仅增加了平台的技术成本,更倒逼规则体系从“被动封禁”转向“主动重构”。例如,微博推出“真实互动分”机制,将用户账号活跃度、互动历史真实性等纳入权重计算,大幅降低刷票内容的曝光权重;抖音则通过“视频完播率”“评论深度”等非量化指标,削弱单纯点赞数据的影响力。规则的迭代本质上是平台对“真实性”的捍卫——当刷票服务让互动数据沦为“可篡改的代码”,平台必须通过技术手段重建数据的“不可篡改性”,才能维持生态的健康发展。

然而,规则的升级也带来了新的挑战。过度依赖技术审核可能误伤正常用户:例如,创作者因亲友集中点赞被系统判定为“异常互动”,导致限流;企业营销活动中用户自发组织的“点赞助力”活动,也可能被算法误判为刷票。这种“一刀切”的审核逻辑,反映出平台在“效率”与“包容性”之间的两难。更深层的矛盾在于,平台的商业模式本身与刷票服务存在隐性共生关系——平台通过“流量变现”盈利,而刷票服务通过“制造虚假流量”获利,二者共同构成了“数据经济”的灰色链条。当平台试图通过规则遏制刷票时,实际上是在挑战自身的盈利逻辑,这种“自我革命”的难度远超外部监管。

刷票点赞服务的泛滥,最终指向的是社交媒体时代“信任”的重建问题。用户需要相信,每一次点赞都是真实意愿的表达;创作者需要相信,优质内容终将被看见;平台需要相信,规则能够维护公平的竞争环境。破解这一困局,需要技术、规则与用户认知的三重革新:技术上,区块链、生物识别等手段可提升数据真实性验证能力;规则上,平台需建立“分级审核”机制,区分正常互动与恶意刷票,同时完善申诉渠道;用户认知上,则需要通过社区教育让“真实互动”成为共识——正如早期互联网用户自发抵制“垃圾邮件”,未来用户也可能对刷票内容形成“免疫”。当刷票点赞服务的“数据泡沫”被戳破,社交媒体才能真正回归“连接”的本质:不是冰冷的数字,而是人与人之间真实的情感共鸣与价值传递。