在微信朋友圈刷点赞这种行为真的会对个人账号造成负面影响吗?随着社交媒体深度渗透日常生活,朋友圈的“点赞数”逐渐演变为一种隐性的社交货币,而“刷点赞”也成为部分人快速获取社交认可的捷径。然而,这种行为看似能短暂满足虚荣心,实则可能在多个维度侵蚀个人账号的长期价值,从社交信任到内容生态,从平台机制到心理认知,其负面影响远比想象中更为深远。

刷点赞的本质是对社交规则的异化。朋友圈的核心价值在于基于熟人关系的真实互动——点赞是“我看到了你的生活”的轻量化反馈,评论是“我想了解你的故事”的深度连接。但当点赞数通过技术手段被批量制造时,这种真实的社交信号便失去了意义。心理学中的“社会比较理论”指出,人们会通过与他人比较来评估自我价值,而刷点赞带来的虚假高赞数,会让人在潜意识里将“虚假认可”等同于“真实受欢迎”,进而扭曲对自身社交地位的认知。这种扭曲会进一步驱动更频繁的刷赞行为,形成“数据依赖-认知偏差-行为强化”的恶性循环,最终让个人账号沦为数据的傀儡,而非真实社交的载体。

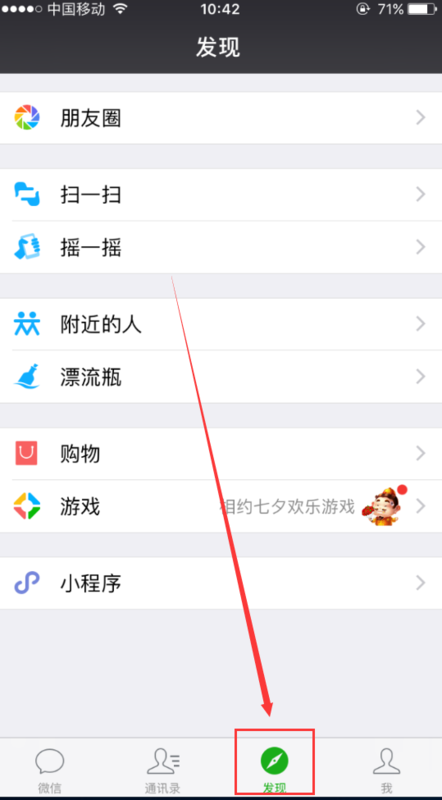

从平台机制看,刷点赞会触发微信的“风控雷达”,直接损害账号权重。微信作为强关系社交平台,其算法逻辑始终围绕“真实互动”展开。系统会通过用户行为数据(如点赞频率、好友互动率、内容原创度等)识别异常行为:短时间内大量集中点赞、非好友账号的异常互动、重复内容的点赞模式等,都可能被判定为“刷量”。一旦被标记,账号可能面临多重限制:朋友圈内容被降权(真实好友看到的概率降低)、社交推荐权重下降(在“发现-朋友圈”的曝光减少)、甚至触发临时或永久的功能限制(如禁止点赞、发布内容)。更关键的是,这种“技术性惩罚”是隐蔽而长期的——即便用户停止刷赞,过往的异常数据仍可能影响账号的长期生态位,让优质内容难以触达真实受众,形成“劣币驱逐良币”的反效果。

刷点赞最致命的打击,在于对社交信任的透支。朋友圈的社交基础是“熟人信任”,而好友对点赞的真实性有着天然的敏感度。当一个人频繁发布内容却出现“点赞数与实际互动严重不符”的情况(例如,一条平淡无奇的朋友圈却有上百赞,而优质内容却无人问津),好友会迅速察觉异常。这种察觉不会停留在“他刷赞了”的表层认知,而是会延伸对发布者人格特质的质疑:“他是否在刻意营造人设?”“他是否不重视真实的社交关系?”社交信任一旦崩塌,重建的成本极高——即便停止刷赞,好友也会对账号内容保持警惕,互动意愿自然降低。此时,个人账号的“社交资本”便被悄然消耗:从“值得信赖的朋友”沦为“数据表演者”,从情感连接的节点变成社交泡沫的载体。

更值得警惕的是,刷点赞会反向扼杀内容创作活力,让账号陷入“空心化”困境。许多用户刷点赞的初衷,是为了通过高赞数获得“内容被认可”的正反馈,进而激发创作动力。但这种逻辑恰恰忽略了点赞的本质——优质内容吸引的是“真实认可”,而非“数据泡沫”。当创作者将注意力集中在“如何让点赞数变多”而非“如何让内容更有价值”时,创作动机便会异化:可能开始模仿爆款套路、发布同质化内容、甚至编造虚假故事。长期以往,账号的内容生态会逐渐失去独特性和深度,沦为“流量流水线”上的产品。而真正有价值的表达,往往需要时间的沉淀和真实的互动反馈——当刷点赞破坏了这种反馈机制,创作者便难以从真实互动中获得成长动力,最终导致账号内容空洞化,失去对核心用户的吸引力。

从心理层面看,刷点赞还会加剧“社交焦虑”与“自我价值感混乱”。神经科学研究表明,虚假的社交认可(如刷来的点赞)会刺激大脑分泌多巴胺,但这种快感是短暂且虚假的,随后会带来更强的空虚感。为了填补这种空虚,用户可能陷入“刷赞-获得快感-空虚-继续刷赞”的成瘾循环。同时,当用户习惯了用虚假数据衡量自我价值时,面对真实社交中的平淡反馈(如真实的低互动率),会产生强烈的挫败感,甚至对现实人际关系产生抵触。这种心理状态不仅影响社交质量,还会让个人账号成为焦虑的“放大器”——表面上光鲜的点赞数据,内里却是空洞的情感需求和扭曲的自我认知。

归根结底,个人账号的长期价值,从来不是由虚假的点赞数据堆砌,而是由真实的社交连接和优质的内容沉淀构建。在微信生态中,一个值得信赖的账号、一个能持续提供价值的创作者,远比一个拥有高赞数的“数据达人”更具生命力。停止刷赞,回归真实互动——用真诚的评论代替冰冷的数字,用优质的内容换取真正的认可,或许才是个人账号可持续发展的核心逻辑。毕竟,社交的本质是“连接”,而非“表演”;账号的价值是“共鸣”,而非“泡沫”。当我们在朋友圈放下对点赞数的执念,才能真正收获属于自己的、有温度的社交资本。