在微信生态中,内容的可见性直接触达效果的核心,而评论与点赞作为最直观的互动数据,不仅是用户参与度的体现,更是触发算法推荐的关键信号。许多运营者急于提升内容曝光,却陷入“快速刷取”的误区——殊不知,这种短视操作不仅违背平台规则,更可能反噬账号权重。真正可持续的可见性提升,需基于微信生态的算法逻辑与用户行为特征,通过合规策略撬动自然互动增长。

微信生态的内容分发机制,本质上是一个“社交信任+数据反馈”的双重驱动系统。无论是公众号的“看一看”推荐、视频号的社交裂变,还是朋友圈的权重排序,算法都会优先将高互动内容推送给潜在兴趣用户。这里的“互动”并非简单的数字堆砌,而是包含评论的深度(字数、情感倾向)、点赞的真实性(用户画像与内容匹配度)以及转发的传播链路。例如,一篇公众号文章若能在发布后1小时内获得50+条真实评论(非模板化回复)和200+精准点赞,算法会判定其具备“优质内容”属性,从而将其推荐给更多“可能感兴趣的人”。反之,通过工具刷取的虚假互动,往往存在用户画像异常(如新注册账号、无历史互动记录)、评论内容高度雷同(如“写得真好”“学习了”)等问题,极易被微信风控系统识别,导致账号被限流甚至封禁。

那么,如何在合规前提下高效提升评论与点赞,从而撬动内容可见性?核心在于“精准触达”与“互动设计”的结合。首先,需明确目标用户的活跃场景:公众号读者更倾向于在文章末尾留言讨论,视频号用户习惯于在评论区互动或通过“点赞+收藏”标记内容,社群成员则对话题性讨论参与度更高。针对不同场景,设计差异化的互动引导策略至关重要。例如,公众号文章可在结尾抛出开放式问题(“你遇到过类似情况吗?评论区聊聊你的经历”),并主动在评论区回复优质留言,激发用户的表达欲;视频号则可通过“点赞解锁干货”“评论抽送福利”等轻量激励,引导用户完成点赞-评论-转发的闭环动作——值得注意的是,微信对“诱导分享”有严格限制,福利激励需以“自愿参与”为前提,避免强制分享行为。

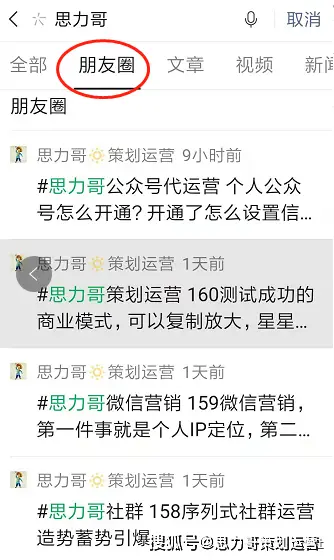

其次,利用微信生态内的“私域流量池”实现互动冷启动。许多运营者忽略了一个关键点:初始互动数据直接影响内容的公域推荐权重。在内容发布前,可通过企业微信社群、朋友圈私域矩阵进行精准预热:提前1-2小时在社群发布内容预告,附上“期待大家在评论区留下你的观点”,并鼓励社群成员发布时带话题标签;朋友圈则可采用“提问式分享”(如“今天这篇关于XXX的文章,我觉得第3点最有启发,你们怎么看?”),引导好友在评论区互动。这种基于社交关系的初始互动,不仅能提升内容的“热启动”速度,其用户画像的真实性也更符合算法对“优质内容”的判定标准——毕竟,来自熟人或同好圈的互动,天然具备更高的信任背书。

再者,优化内容本身的“互动基因”。用户是否愿意评论点赞,本质上取决于内容是否提供了“参与价值”。例如,干货类内容可通过“留白设计”(如“关于这点,我还有一个独家技巧,评论区见”)引发用户好奇;情感类内容可借助“场景共鸣”(如“多少人在深夜刷到这条时,想起了某个人?”)激发情感表达;热点类内容则可通过“争议性观点”(如“这件事,我站反方,原因有3点……”)刺激用户讨论欲。同时,内容的呈现形式也需适配微信生态的阅读场景:视频号前3秒需设计“互动钩子”(如“如果你也遇到过XX问题,点赞告诉我”),公众号排版可通过“重点内容加色+引导性提问”提升用户停留时长——毕竟,用户停留时间越长,互动意愿往往越高。

然而,即便是合规策略,也需警惕“过度优化”的陷阱。微信算法对互动数据的“异常波动”极为敏感:若某篇内容的评论量在短时间内激增(如10分钟内评论数突破100),或点赞量远高于账号历史均值(平时平均50,突然飙升至500),即便用户真实,也可能被系统判定为“异常数据”而限流。因此,互动增长需遵循“自然曲线”:初期通过私域引导获得30%-40%的初始互动,中期依赖内容质量吸引自然流量参与,后期通过评论区维护(如回复优质评论、置顶深度讨论)延长互动生命周期。这种“循序渐进”的模式,既能避免算法误判,又能形成“内容优质-互动提升-流量增长-内容更优”的正向循环。

值得注意的是,微信生态正在从“流量思维”向“用户价值思维”深度转型。过去单纯追求“点赞评论数”的策略,正逐渐让位于“互动质量+用户粘性”的考核维度。例如,视频号算法已开始关注“评论用户的完播率”(即点赞评论的用户是否完整看完视频),公众号则对“评论区互动深度”(如用户之间的讨论热度、作者回复率)赋予更高权重。这意味着,运营者需从“如何快速刷取数据”转向“如何通过内容与用户建立深度连接”——毕竟,能带来持续流量的,从来不是虚假的数字泡沫,而是让用户愿意停留、评论、分享的真正价值。在微信生态的下半场,唯有尊重规则、深耕内容、激活真实用户,才能在可见性的争夺战中行稳致远。