在快手平台上刷50赞的价格是否是全网最低的呢?这个问题背后,藏着内容创作者对流量红利的渴望,也折射出短视频行业“数据竞争”的残酷现实。当我们打开搜索引擎,输入“快手刷赞价格”,会发现大量服务商打出“全网最低”“0.1元/赞”的标语,但数字背后的真实逻辑,远比“低价”二字复杂得多。

要判断快手刷50赞的价格是否全网最低,首先需要厘清“刷赞价格”的构成逻辑。在行业内,刷赞价格并非固定不变,而是受多重因素影响:渠道类型(官方渠道、第三方平台、个人工作室)、技术手段(人工点击、机器模拟、真实用户互动)、交付速度(即时到账、24小时内完成)以及数据质量(留存率、活跃度)。快手的用户基数庞大,下沉市场渗透率高,内容生态以“真实感”为核心,这使其对虚假数据的敏感度高于部分平台,也间接影响了刷赞的价格区间。目前,快手平台上第三方服务商提供的50赞套餐,价格普遍在5-15元之间,单赞成本约0.1-0.3元;而同期抖音的同规格套餐价格多在8-20元,小红书则在10-25元,微博因用户结构偏向中高端,单赞成本可达0.4-0.6元。从绝对价格看,快手确实处于低位,但“全网最低”的标签,是否真的名副其实?

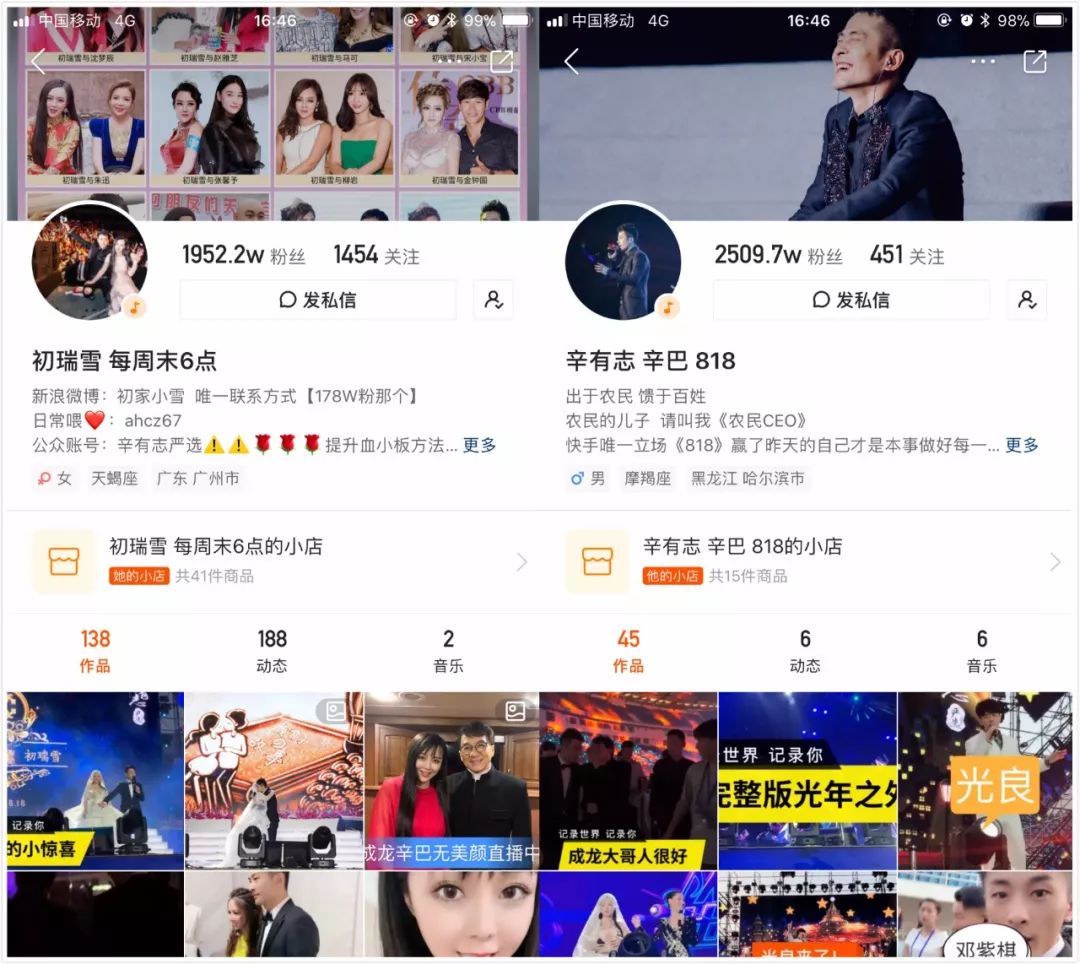

对比其他平台,快手刷赞价格偏低的核心原因,与其平台生态的“供需关系”密不可分。快手的日活跃用户已突破6亿,其中下沉市场用户占比超70%,这部分用户对内容的互动阈值较低——一个简短的日常片段、一段接地气的才艺展示,都可能引发自然点赞。这种“低门槛互动”的特性,让服务商在模拟用户行为时更容易“伪装”:用模拟农村地区IP的设备批量点击,或通过“养号”的普通账号进行互动,成本远低于需要精准匹配都市白领兴趣的抖音或依赖高质量内容的小红书。此外,快手的算法推荐机制更注重“初始互动数据”,新账号发布内容后,前50赞的“破冰效应”直接影响后续流量分发,这催生了大量“冷启动”需求,服务商为抢占市场,不得不采取低价策略。但低价的另一面,是数据质量的妥协——快手刷赞的“留存率”往往低于抖音,部分低价套餐可能在3-5天内出现掉赞,实际成本反而更高。

“全网最低”的迷思,还在于用户对“价格”与“价值”的认知错位。许多创作者只关注单赞成本,却忽视了刷赞带来的“隐性成本”:一是账号安全风险,快手对“异常数据”的识别算法已迭代至第七代,频繁刷赞可能导致限流、降权,甚至封号;二是数据价值稀释,50赞在快手这样的内容海洋中,对账号权重的提升微乎其微,尤其是当内容本身缺乏吸引力时,虚假数据反而会形成“虚假繁荣”,掩盖内容优化的真实需求;三是长期投入失衡,部分创作者沉迷于“低价刷赞”的短期快感,忽视了内容打磨、粉丝运营等核心工作,最终陷入“数据依赖-质量下降-流量萎缩”的恶性循环。从这个角度看,快手的低价刷赞,更像是一种“陷阱”——它用低门槛满足了创作者的焦虑,却可能让用户付出更大的隐性代价。

更深层的挑战,在于行业“价格战”对内容生态的侵蚀。当刷赞价格成为竞争核心,服务商为压缩成本,必然在技术投入和用户真实性上妥协,导致“虚假数据”泛滥。快手平台近年来持续打击“刷量灰产”,2023年就封禁了超50万个异常账号,但这仍难以阻挡部分创作者对“捷径”的追逐。事实上,真正的“全网最低”,不应是单赞价格的绝对数字,而应是“单位流量获取成本”的最优解。例如,一个优质内容在快手自然获得50赞,可能带来500次曝光、20个粉丝增长,而刷50赞仅能获得200次曝光、5个僵尸粉丝——前者虽无直接成本,但实际“获客成本”远低于后者。从这个维度看,快手的“低价刷赞”并非最优解,甚至可能是成本最高的选择。

那么,创作者该如何看待“快手刷50赞的价格是否全网最低”这个问题?答案或许藏在“需求本质”中:如果是为了测试内容反馈、获取初始流量,平台提供的“冷启动工具”或自然运营策略更安全;如果是为了提升账号权重,与其纠结于50赞的价格,不如将精力投入到内容垂直度、用户互动率等核心指标上。快手的生态优势在于“真实连接”,那些扎根于细分领域、持续输出有价值内容的创作者,往往能以更低成本获得更精准的流量——这才是真正的“全网最低”。

归根结底,“刷50赞的价格是否全网最低”并非一个简单的数字比较,而是对内容创作本质的追问。在短视频行业从“流量竞争”转向“质量竞争”的当下,任何试图用数据捷径换取成功的行为,终将被算法和用户抛弃。快手的低价刷赞,或许能满足创作者的短期焦虑,但真正的“最低成本”,永远属于那些愿意沉下心打磨内容、与用户建立真实连接的人。